「怖いクラシックコンサート特集」では、9月19日に開催される『怖いクラシックコンサート』にむけて、関連情報をお届けしていきます。今回はコンサート当日の解説を担当し、また書籍「怖いクラシック」やCDも出版されている中野京子先生と、演奏を披露していただく東京フィルハーモニー交響楽団の企画制作課長・岩崎井織さんによる特別対談です!「怖いクラシックコンサートって何?」、「どんなコンサートなの?」そんな疑問にお答えるすべく、公演の魅力について、お2人にたっぷり語っていただきました。

©上野隆文

<プログラム> チャイコフスキー:オペラ『エフゲニー・オネーギン』よりポロネーズ ラヴェル:「亡き王女のためのパヴァーヌ」 プッチーニ:オペラ『蝶々夫人』より「かわいい坊や」 ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜」 ビゼー:オペラ『カルメン』より

お話をいただいて「これはとても面白いことになる」と感じました

――「怖いクラシックコンサート」の企画を聞いたときの感想はいかがでしたか? 岩崎:普段コンサートのプログラムを組み立てる際、曲を中心に考えていきます。まず対象となる作品があって、その次に作品の背景、つまりその作品が作られた当時作曲家はどういう状況で、何を想いながら書いたのか、ということを結びつけていくのです。 ――作品からそれに付随するエピソードを広げていく、という順番が多いのですね。 岩崎:そうなんです。音楽作品に対して、そこに表れているであろう作曲家の人生観を関連づけることはよくありますね。だから、「怖いクラシックコンサート」のお話を聞いたときに、 "怖さ" という視点で音楽を見る、こんな切り口もありなんだと単純に驚きました。そして「 "怖いクラシック" って何だろう?」と思いました。とても興味を引くタイトルですよね。コンサートでは、絵画との絡みの中からどうしてそれが "怖いクラシック" なのか、絵の裏側にあるエピソードを紐解くことによって明らかにされていきます。 中野先生のように、こういうお話ができる方は珍しいので、コンセプトを含めて「とても面白いです!」とお返事しました。その後、具体的な曲目をいただいたときに「ここまでできるのならこれはいける、やってみたい」と思いましたね。曲目の数がとても多かったので、今回はその中から厳選して構成しているのですが、絵画と音楽を組み合わせてみることの可能性の大きさを感じました。 ――中野先生はそのプログラムをご覧になって、どのような感想をお持ちになりましたか? 中野:作品のまとめ方がさすがだなと思いましたね。書籍とコンサートの構成はまったく違うということに気づかされました。私の脈絡ない選曲案に岩崎さんが手を入れてくださったおかげで、いわばただの食材が見事なお料理になったような感じ。ほんとうに嬉しかったです。 ――今回のテーマである "怖さ" ですが、普段音楽を演奏されるなかで感じられたことはありますか? 岩崎:どうしても "慣れ" のなかで音楽を演奏してしまうこともあるので、 "怖さ" であったり、作品の持つ感情的な側面を演奏にも取り入れることは、実はとても大切なことなのです。以前、ロッシーニのオペラ《泥棒かささぎ》という作品を指揮者のアルベルト・ゼッダさんとご一緒したとき、こんなことがありました。稽古中、作品冒頭のマーチを演奏した瞬間、普段は陽気なマエストロから「この曲はこれから殺されに行く曲なんですよ!」と怒られましてね。マーチって、どちらかというと軽快で明るいイメージだと思うのですが、ストーリーを考えたら、いつものマーチが相応しくないことは明らかだったのです。しかし、我々はつい元気の良いマーチを演奏してしまい、ストーリーと音楽がちぐはぐな状態でした。いかに "慣れ" や "譜面づら" だけで演奏しているか、ということを思い知らされた出来事でした。

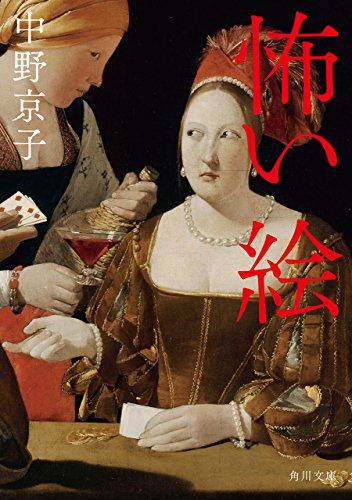

『怖い絵』(KADOKAWA / 2013年)

絵画と音楽に出てくる登場人物たちの葛藤が重なるとき

――「怖いクラシックコンサート」のチラシにも出てくる、こちらの絵画。ドラクロワの「怒れるメディア」ですが、先生のご著書やCD、そして今回の公演のメインビジュアル的な役割を担っていますね。

絵画×音楽のさらなる広がり

――他にもコンサートでは「幼女マルガリータ」という絵画も出てきますね。この絵の後にはラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》が演奏されます。 中野:宮廷画家ベラスケスが繰り返し描いたスペイン王女マルガリータ、幼少時代の1枚です。ラヴェルはルーヴル美術館に飾られていた同作にインスパイアされて《亡き王女のためのパヴァーヌ》を作曲しました。王家の血に翻弄され、若くして亡くなったマルガリータと、ラヴェルが《亡き王女のためのパヴァーヌ》を作曲した当時の周囲の反応、そして彼の晩年のエピソードをご紹介しようと思っています。 岩崎:どんな怖い要素が含まれているのか、興味深いですね。《亡き王女のためのパヴァーヌ》に関してはCD「怖いクラシック」にもありますが、コンサートではその内容をさらに膨らませて聴かせていただけるということで、こちらとしても喜ばしいです。先生のお話しを聴くとお客様はきっとより深く演奏を楽しめると思いますよ。《カルメン》にみる闘牛の "怖さ" と闘牛士の覚悟

――プログラムの後半は《カルメン》の名曲の数々が登場します。ここではどんな絵画が出てくるのでしょうか? 中野:スペインを代表する画家ゴヤによる闘牛の版画を数枚投影する予定です。ゴヤの時代の闘牛の様子がよく分かります。私は学生時代、実際にマドリッドで闘牛を見たことがあります。最初はあまり興味がなかったのですが、実際に見ると、牛の美しさに感動しました。そのお話をコンサートでしたいと思っています。 ――音楽も東京フィルさんがこの夏、新国立劇場で演奏されていた演目でもありますよね。 岩崎:先ほどの《泥棒かささぎ》の話しとも通じるのですが、《カルメン》の音楽は「前奏曲」だけで何度も演奏していることもあって、音楽がだれてしまわないようにすることが難しいです。ある時、指揮者(東京フィル名誉音楽監督)のチョン・ミョンフンさんから、こんなことを言われました。「これはなんとなく明るく元気な曲ではありません。この音楽が何を意味しているのか分かりますか?特に中間部、エスカミーリョのテーマは闘牛に勝利した後に見せる彼の権威の象徴なのです」と。その時も《カルメン》の「前奏曲」をアンコールで演奏するのが急に決まったこともあって、本番前の最終リハーサルで少し合わせれば形になるだろう、というつもりだったのですが、結果的に3分の曲に30分かけて練習しましたね。この曲の真意が抜け落ちてしまっていたのです。 ――今回はゴヤの絵画と中野先生のお話しもありますので、オーケストラの皆さんもイメージを膨らませやすいかも知れませんね。新しい音楽の楽しみ方ーー目で聴く?耳で見る?

――絵画的視点と、音楽的視点の双方が絡みあってできあがる「怖いクラシックコンサート」。少しずつその全貌が見えてきました。 中野:音楽の存在感はすごいと思います。それはホラー映画を、音を消して見たらわかります。怖さは間違いなく半減しますね。ゴヤは40歳を過ぎた頃、病気で聴覚を完全に失ったのですが、そのことは彼の戦争画に如実にあらわれていると思います。血が流れたりといった視覚的な “怖さ” はあっても、うめき声や銃声は聞こえない。無音の中で見る惨劇と、音が聞こえる状態で見るそれとでは、まったく違ってくるのではないでしょうか。彼の戦争版画の過剰なまでの残酷さはそうしたことに関係しているのではないかと。 ――普段はけっこう無意識のうちに見たり聴いたりしているということですよね。 中野:そうですね。人にもよりますが、絵の細かいところは意外と見られていません。解説するまで「気付いてなかった」と言われることはよくあります(笑)。 岩崎:面白いですね。音楽もそうなんですけれど、ちゃんと耳で聴いている人は少ない。みんな意外と目で聴いているものです。例えば、オーケストラが出てきた時に外国人か日本人かでも聴き方が変わってきます。外国人が多ければ「外国のオーケストラだな」という耳で聴いてしまうものなのです。これがいいか悪いかは、わかりません。ただ、少なくとも音楽の良し悪しはそれだけでは判断できないですよね。 ――「目で聴く」というのはユニークな表現です。本番ではいい意味で「見ること」と「聴くこと」が混ざり合うと良さそうですね。 岩崎:クラシック音楽だけじゃなくて、今、エンタメの楽しみ方が全体的に広がりつつあると思うのです。遊園地のアトラクションや映画館でも、暗闇の中で席が揺れたり、匂いや風が出てきたりしますよね。普通に乗ったり見たりするのとは違った体験をすることができます。クラシック音楽のコンサートも同じです。今回、絵画と音楽が合わさることで間違いなく新しい形の見せ方ができると思っています。お客様の中には先生のご著書を読んでお越しいただく方、またコンサートで初めて絵画とのエピソードをお聴きになる方といらっしゃるかと思いますが、どちらの方も楽しんでいただけると思います。 中野:企画の段階ではこれだけ大規模な形でできるとは思っていなかったので、私も楽しみにしています。自分がステージに立つのでなければ、もっとずっと楽しめるんですけど…(笑) 岩崎:先生のお話しがあるからいいんじゃないですか!絶対に、面白いものになりますよ。 ――中野先生、岩崎さんありがとうございました。そしてお越しいただくみなさま、総力を上げて取り組む新しい音楽の楽しみ方に、ぜひご期待ください!