フランス西部の港町ナントで1995年に誕生したクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ(LFJ)」。その後、音楽祭の成功を受けてポルトガルやスペインなどで次々と開催され、ナントでの初開催から10年後の2005年には、日本でもその産声をあげました。そんな「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO」はなんと、これまでに延べ約9,040,000人が参加している音楽祭に成長。日本・東京のクラシック音楽界におけるゴールデンウィークの風物詩となり、そのポジションは揺るぎないものとなっています。

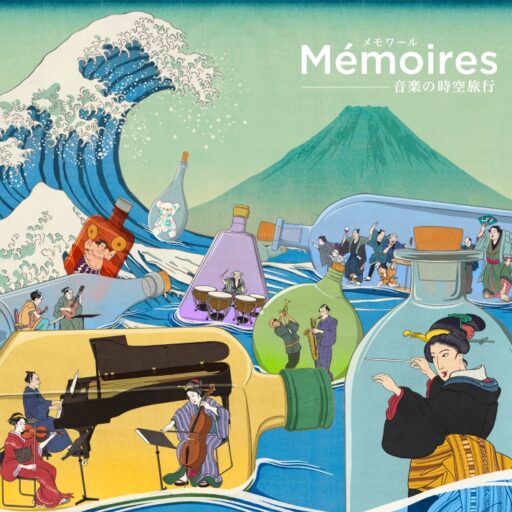

今年のテーマ「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」に込めた思いや、聴きどころなどを、音楽祭の創始者であるルネ・マルタン アーティスティック・ディレクターにうかがいました。

毎年さまざまなテーマで行われる音楽祭

―― 今年のテーマは「Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行」。どのような思いでこのテーマを決定しましたか?

毎年新しいテーマを創り上げています。クラシック音楽の歴史を振り返ってみると気がつくことがありまして、音楽史の中で避けては通れない要素のひとつに“どの場所や街で音楽が盛んであったか”が挙げられます。

例えば、バロック時代はヨーロッパのなかでも、イタリア・ヴェネツィアがとても重要な街でした。作曲家であるモンテヴェルディなどは、現代につながるオペラを生み出しました。また、ヴィヴァルディのおかげで協奏曲が発展していますね。これらはのちの西洋音楽において大きな役割を果たし、影響を与えています。この時期のヴェネツィアは経済的に裕福で発展を遂げ、劇場の建設や、さらにオーケストラへの資金提供が行われていました。当時のヨーロッパ中の音楽家たちが、ヴェネツィアに行きたいと思っていたのです。

その後、時代が進むなかで、イギリス・ロンドン、そしてオーストリアのウィーンなどに音楽の都が移っていきます。これらは、音楽が発展した国や街が1か所だけではなく、ヨーロッパ中をどんどんと巡っていったという歴史をあらためて理解することにつながります。クラシック音楽を楽しむうえで、これらの音楽史を振り返ることは、いろいろな国の音楽を聴きながら、旅をしているような感覚になれるのではないかと思います。

このような背景をきかっけに、ヴェネツィアの街に興味を持った人が、今度は「街の歴史について勉強しようかな」と思うかもしれません。「ドイツで生まれたヘンデルが、イタリアで成功したのに、なぜイギリスのロンドンに渡ったのか」ということに興味を持つ人もいるかもしれませんし、そのほかにも「ベートーヴェンはなぜウィーンに住みたいと思ったのか」「ハンブルグに住んでいたブラームスが、なぜウィーンに行きたいと思ったのか」ということに疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

今回の音楽祭では、時代の流れに沿ってイタリア・ヴェネツィア、イギリス・ロンドン、オーストリア・ウィーン、フランス・パリ、アメリカ・ニューヨークなどを取り上げていきますが、みなさんがこういった“音楽の時空旅行”に興味を持つきっかけになれればと考えています。

―― ずばり、今年の音楽祭のおすすめ公演を教えてください。

まずはファイナル・コンサートです。この企画はきわめて独創的なものが詰まっています。

『アメリカ仕込みのアーティストたちが奏でるニューヨークの「生」』と題したこのコンサートでは、ガーシュウィンの《ラプソディ・イン・ブルー》を、ジャズトリオ+オーケストラ版で披露します。ジャズ・トリオはフランスの新鋭ピアニスト、ポール・レイが組むピアノ・トリオ「ポール・レイ トリオ」が務め、今回の編曲もポール・レイがおこなったものです。

そして、同じくガーシュウィンのピアノ協奏曲もピアノ・トリオ版で演奏します。こちらのソリストは、山中千尋さんが務めます。

次におすすめしたいのは、シューマン夫妻の協奏曲をひとつの演奏会でお楽しみいただける『競演!シューマン夫妻による愛のコンチェルト』です。ロベルトとクララ、それぞれのピアノ協奏曲が演奏されます。ソリストは、小林愛実さん、ダヴィッド・カドゥシュさんが務めます。

そして壷阪健登さんという、ジャズ・ピアニストもぜひ押さえておいてほしいのです。先程紹介したポール・レイとのコンサートもありますし、ソロでのコンサートも予定しています。

―― 壷阪健登さんは、先日行われたナントのラ・フォル・ジュルネでも演奏を披露されたとうかがっています。演奏を聴かれてマルタンさんはどのような印象を受けましたか?

すばらしかったです。ポール・レイとのコンサートも音楽的に最高でした。ぜひとも彼の演奏を聴いて、日本のみなさまに「壷阪健登を発見」していただき、彼のファンになってほしい。ラ・フォル・ジュルネには、これから活躍していくアーティストを紹介し、みなさんに知っていただく役割もあると思っています。

―― ほかにも注目している出演者はいらっしゃいますか?

16歳の若いフランス人のピアニスト、アリエル・ベックさんにもぜひご注目いただきたい。彼もすばらしい演奏家です。今回のイチ押しですので、ぜひお聴きください。

―― アリエル・ベックさんは、5月3日(土・祝)に開催される『ルネ・マルタンのル・ク・ド・クール~ハート直撃コンサート』にも出演されますね。このコンサートはどのようなコンサートですか?

“まだあまり知られていない音楽家だけど、とても才能がある人たちをみなさんにお届けする”というコンセプトのコンサートです。お客さまはみなさん、わたしのことをすごく信頼してくださっていて、このコンサートはいつも満席なのです。

先ほどご紹介したアリエル・ベックさんに加えて、2015年のチャイコフスキー国際コンクールの優勝者であるロシア生まれのすばらしいピアニスト、ドミトリー・マスレエフさんも登場します。そのほかにも多くの才能ある音楽家が出演しますよ。

―― 小さなお子さまが入場することができるプログラムもありますが、今回はどのような内容ですか?

0歳からのコンサートは3日間毎日、午前中に異なる内容で開催します。

5月3日(土・祝)に開催される『0歳からのコンサート 自然を歩いたら気持ちが音になった!』では、ベートーヴェンの曲を抜粋でお届けしますし、シュトラウスなどのワルツやポルカもあります。お祭り的な賑やかなコンサートなる予定です。つい踊りだしたくなるような、そんなプログラムを構成しました。

―― ありがとうございました。最後にららら♪クラブの読者へ向けて、ラ・フォル・ジュルネをより楽しむためのメッセージをいただけますか?

ラ・フォル・ジュルネは、ふだん行われるクラシックのコンサートの形態とは異なります。それぞれのコンサートが、非常にお手ごろ価格で、時間もそれほど長くないプログラムで開催されるため、ヴァラエティに富んだコンサートを続けて楽しむことができます。

また、「コンサートを聴きにコンサートホールに行くこと」がふだんのコンサートでの目的で楽しみ方なのであれば、ラ・フォル・ジュルネには「コンサート以外の価値」も多くあります。例えば楽器が展示されていたり、そこを偶然通りかかった人が楽しめる無料のコンサートも広場などで開催されています。

とりあえずぜひ足を運んでくだされば、自然と音楽に身を任せていただけると思いますよ。ラ・フォル・ジュルネは「体験」です。その「体験」を「経験」をできる、その場所にいることが大切で、さまざまな「出会い」がみなさまに訪れるのです。

<文・取材 鈴木智之/通訳 名嘉地圭>

今後の公演情報

| 公演名 | ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025 Mémoires(メモワール) ――音楽の時空旅行 |

|---|---|

| 日時 | 5月3日(土・祝)・4日(日・祝)・5日(月・祝) |

| 会場 | 東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町、東京駅、京橋、銀座、八重洲、日比谷、みなとみらい |

| 公演数 | 90公演 |

| 詳細 | 詳細はこちらから |

| お問い合わせ |

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 運営委員会事務局 E-mail:lfjtokyo2025@kajimotomusic.com |

ルネ・マルタン(Rene Martin)

フランスのナント出身。クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」のアーティスティック ディレクター。大学で音楽と経営管理学を学び、1979年に芸術研究制作センター(CREA)を創設した。1995年にナントでスタートした音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」は、日本では2005年から継続的に開催され、毎年大きな賑わいを見せている。

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)