- 引用

- コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

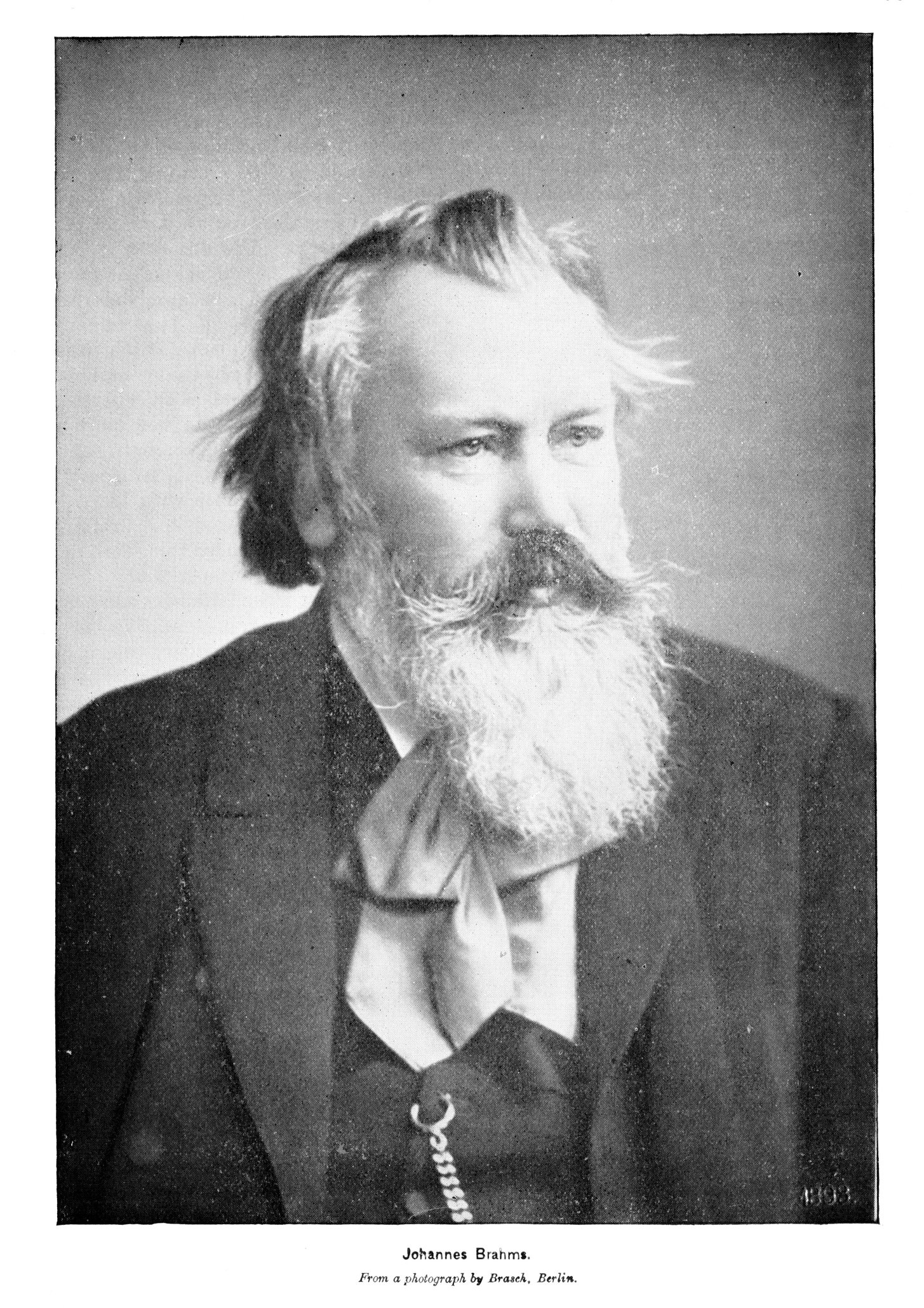

Vol.8はブラームス。J.S.バッハ、ベートーヴェンと並び、ドイツ音楽の「三大B」と称され、ドイツ音楽のみならず西洋音楽というジャンルにおいて素通りできない重要な存在です。我が国においてもクラシック音楽の王道中の王道として多くの支持を集めています。

前編では、ブラームスの生涯をざっとおさらいしたのち、ピアノ曲、変奏曲、室内楽曲、歌曲についてを確認しました。後編では協奏曲をはじめ、より規模の大きい作品について見ていきましょう。

「前編」からの続き

ブラームスの協奏曲

ブラームスにとって初の協奏曲となったピアノ協奏曲第1番 ニ短調 Op.15は、当初《2台のピアノのためのソナタ》として書いたものを、交響曲へ改作しようと試み、途中で方針を転換して1857年にピアノ協奏曲として仕上げた作品である。ティンパニが轟く第1楽章冒頭から、従来の「協奏曲」の殻を破っており、のちにヴァンサン・ダンディの《フランスの山人の歌による交響曲》などによって確立された「ピアノ独奏付き交響曲」というジャンルを先取りしている。

ブラームスは、父親がコントラバス奏者だったこともあり、ピアノより先にヴァイオリンとチェロを学んでいた。そんな彼が満を持して1878年に完成させたのが、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77である。友人であるヨーゼフ・ヨアヒムの助言を受けつつ作曲し、初演の独奏もヨアヒムが担った。交響曲を凌駕する規模をもつ第1楽章、オーボエが吹く旋律のあまりの美しさに嫉妬し、サラサーテが本作の演奏を拒否したとも伝えられる第2楽章、そしてロマの音楽の影響が強い第3楽章から成り立っており、ベートーヴェンやメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲と並び人気の高い1曲である。

1981年に完成させたピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83は、ホルンとピアノが歌いかわす第1楽章冒頭がきわめて印象的である。古典派の協奏曲にありがちだった「オーケストラのみによる第1提示部→ピアノが加わる第2提示部」という構成ではなく、冒頭からピアノが強く主導権を握り、いきなりカデンツァが置かれている点において、シューマンをはじめとする「ロマン派のピアノ協奏曲」の系譜に連なるものである。また、協奏曲は3楽章形式で書かれることが多かったが、ブラームスは本作の第2楽章にスケルツォを置き、4楽章形式で作曲している。

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 Op.102は、1887年に完成した。この作品はブラームスにとって最後の管弦楽作品となった。ブラームスは、チェリストの友人ロベルト・ハウスマンにチェロ協奏曲を依頼された。しかし、彼の中に浮かび上がってきたものは、ヴァイオリンとチェロを独奏とする協奏曲の構想であった。当時ブラームスは、友人のヨアヒムと不仲になっていたが、本作の作曲のために助言を求めたことがきっかけでふたりは和解した。チェロとヴァイオリンが第1楽章の序盤から丁々発止のやりとりを繰り広げる本作は、ブラームスの円熟した作曲技法が詰まった傑作である。

ブラームスの交響曲・管弦楽曲

ブラームスにとって、管弦楽曲の出発点となったのは、デトモルトの宮廷音楽家として勤務していたころの1857年から1860年にかけて作曲した、《セレナード第1番》 ニ長調 Op.11、《セレナード第2番》 イ長調 Op.16である。室内楽曲として書いたものをオーケストラに書き換えた第1番、最初からオーケストラ曲として書かれた第2番、どちらものちの作品とは異なる牧歌性や軽快さがある一方で、演奏時間は交響曲に匹敵する。

1873年に書いた《ハイドンの主題による変奏曲》 Op.56bについては、前編でご紹介したので本稿では割愛する。

ブラームスにとって、セレナード、《ハイドンの主題による変奏曲》に続く管弦楽作品は、21年がかりで1876年に完成させた交響曲第1番 ハ短調 Op.68であった。22歳のときにシューマンの《マンフレッド序曲》を聴いて交響曲の作曲を思い立ったものの、ベートーヴェンの存在がブラームスにとっては重圧だった。21年という時間はあまりに長かったが、この間、本作を書くために推敲を重ねる中でそぎ落とされた素材がピアノ協奏曲第1番や後述の《ドイツ・レクイエム》として結実したことを思えば、彼にとってやはり必要な時間だったのであろう。リズムやモチーフで押し切るというよりも、旋律を紡いでいく作風から、ベートーヴェンのように徹底した動機労作で全曲を統一してはいないように聴こえるが、「ド→ド#→レ」という半音階の動きが全曲にさりげなく散りばめられている。また、ベートーヴェンが交響曲に持ち込んだ「速い3拍子のスケルツォ」をブラームスは一切書かなかった。ベートーヴェンを意識しつつも、ベートーヴェンの安易な模倣を避けたことが本作の成功の理由であろう。

第1番に21年を要したブラームスが、1877年の6月から9月というたった3か月で書き上げたのが、交響曲第2番 ニ長調 Op.73である。第2楽章や、第4楽章の終盤で拍子がわからなくなるようなしかけを施しているほか、第1楽章冒頭の「レ→ド#→レ」という音形が全曲を統一している点において、ブラームスの構成のみごとさが光る作品である。

1879年、ブラームスはブレスラウ大学(現・ポーランドのヴロツワフ大学)から名誉哲学博士号を授与され、1880年に感謝のしるしとして《大学祝典序曲》 Op.80を作曲した。4つの学生歌と自作の主題とを組み合わせた本作は、彼の作品にはめずらしくトライアングル、シンバルなども採り入れた派手な響きをもっている。我が国においては、第2主題として引用された学生歌《僕らは立派な学び舎を建てた》の旋律が、大学受験ラジオ講座のテーマ曲に引用されたことで知られる。

この「笑う序曲」こと《大学祝典序曲》と対になる作品が、「泣く序曲」すなわち《悲劇的序曲》 Op.81である。悲劇的な第1主題と柔和な第2主題、そして両者をつなぐ副主題との対比のみごとさから、《大学祝典序曲》より本作を推す声も多い。

交響曲第3番 ヘ短調 Op.90は、1883年に温泉地のヴィースバーデンで書き上げられた。第1番、第2番と同様に、3つの音が全曲を統一しているが、本作の特徴はヘ長調でありながら、「ファ→ラ→ファ」ではなく「ファ→ラ♭→ファ」という音を選んでいることであろう。ヘ短調の音である「ラ♭」をヘ長調の作品に取り入れたことで、作品全体の響きは明と暗とを目まぐるしく往来するものとなっており、また転調の頻度も高くなっている。本作といえば、ハ短調で書かれた悲痛な第3楽章が、フランソワーズ・サガンの小説『ブラームスはお好き』を映画化した、イングリッド・バーグマン、イヴ・モンタン、アンソニー・パーキンス主演の『さよならをもう一度』で使用されたほか、フランク・シナトラ、大貫妙子、平原綾香らによって歌詞をつけたアレンジで歌われていることで知られている。

ブラームスにとって最後の交響曲となった、交響曲第4番 ホ短調 Op.98は、1885年に完成した。ブラームスにとっても自信作であった本作は、交響曲としては異例づくしの作品である。第1楽章の冒頭から弦楽器で提示される主題は悲痛で抒情的であるが、実は単なるセンチメンタルではなく、「シ→ソ、ミ→ド、ラ→ファ#、レ#→シ」と、特定の音程のパターンを反復しながらホ短調の音階に使われる音をコンプリートするという構造でつくられている。第2楽章では長調・短調という枠組みから外れたフリギア旋法(※中世の教会旋法のひとつ。音組織は現代のピアノの鍵盤で『ミファソラシドレミ』に相当し、自然短音階の第2音を半音下げたもの)が採用され、第3楽章ではブラームスにはめずらしく2拍子のエネルギッシュなスケルツォが書かれている。何といっても本作の中心は、第4楽章がバロック時代の変奏曲の形式「シャコンヌ」で書かれていることであろう。変奏曲とは本来、ある主題を飾ったり、拍子を変えたりして徹底的に変化させてゆくものであるが、シャコンヌでは主題は普遍の要素として固定され、そのかわりに主題の周りをとりまく音楽が変化してゆく。ブラームスの作曲技法の粋を集めた本作は、その悲劇性と相まって、ブラームスの全作品の中でも最高位に位置付けられている。

紙幅の都合と作品数の多さから本稿では詳述をひかえたが、《ハンガリー舞曲集》は、ピアノ連弾版、ピアノ独奏版、ヴァイオリン版、そしてブラームス自身による管弦楽編曲版があり、調性の変更を含めて「ピアノ曲をオーケストラに編曲する模範」として聴きごたえのある作品である。

ブラームスの管弦楽伴奏つき声楽曲

1868年に完成させた、ソプラノ、バリトン、合唱とオーケストラのための《ドイツ・レクイエム》 Op.45は、「レクイエム」という表題をもつものの、最初から演奏会用に書かれていること、そしてテクストがラテン語ではなく、ルター派の聖書からとられたドイツ語であることが斬新な作品である。全体で7曲から成り立っており、第2曲〈人はみな草のごとく〉に現れる3拍子の葬送行進曲風の音楽は、21年がかりで交響曲第1番を書き上げる中で、交響曲からそぎ落とされた素材であると言われている。全体に旋律の美しさと対位法の技術がみごとであるが、とりわけ第3曲〈主よ、わが終わりと、わが日の数の〉の終盤に現れるフーガは、オルガンが「レ」の音を轟かせるなかで展開され、その響きは壮麗(そうれい)の極みである。

《ドイツ・レクイエム》で作曲家としての成功をつかんだブラームスが、アーヘン歌劇場主催の作曲コンクールに応募するために作曲したのが、カンタータ《リナルド》 Op.50である。ゲーテの詩に基づく本作は、十字軍の一員として聖地へ向かう途上、魔法使いのアルミーダに誘惑された戦士リナルドが、仲間に助けられ、アルミーダも救済して自らの妻とする……という、オペラ的な物語である。テノールと男声合唱とオーケストラという編成で、男声合唱の堅牢なフーガや、テノールの堂々たる旋律によって、カンタータとしては充実した作品となっている。

《ゲーテの『冬のハルツの旅』からの断章》(通称《アルト・ラプソディ》) Op.53は、ゲーテの詩『冬のハルツ紀行』に曲をつけたもので、1869年に作曲された、アルト独唱、男声合唱とオーケストラのための作品である。第1曲と第2曲では、ハルツ地方を旅する青年の絶望と苦しみがアルト独唱により歌われ、第3曲では祈りと感謝が男声合唱とアルト独唱によって歌われる。《リナルド》ほどのストーリー性はないものの、アルト独唱の情熱的な旋律と、歌詞に呼応するオーケストラの表情豊かな書法は、《リナルド》よりもオペラ的と言えるかもしれない。ちなみに、本作はシューマンの三女ユーリエに片思いをしていたブラームスが、ユーリエの婚約を知って怒りにまかせて書いた曲とも言われている。

《運命の歌》 Op.54は、ヘルダーリンの詩『ヒュペーリオン』に基づき1871年に完成された、混声合唱とオーケストラのための作品である。変ホ長調のゆるやかで明るい第1部、そしてハ短調で激情的な第2部、オーケストラのみで奏されるハ長調のコーダから成り立っており、合唱指揮者としても活躍し、合唱を愛したブラームスならではの作品となっている。

後世の作曲家による編曲

無調音楽、そして十二音技法を創り上げたパイオニアともいえるアルノルト・シェーンベルクは、1937年にブラームスのピアノ四重奏曲第1番 ト短調 Op.25をオーケストラに編曲した。シェーンベルクによるこの編曲は近年再評価が高まり、はっきりとそう呼ばれることこそないものの、事実上の「ブラームスの5つ目の交響曲」としてコンサートで聴く機会も増えている。シェーンベルクは楽曲の構造を維持しつつ、ピアノ・パートをオーケストラに分解しているが、ブラームスがあまり用いなかった打楽器を大量に動員し、ブラームスの書法とは異なる華麗な響きで仕上げられている。

ブラームスの聴きどころと、彼をめぐる人々

ブラームスの聴きどころは、まずなんといってもその旋律と和声の美しさであろう。交響曲第1番の第4楽章で弦楽器が弾く主題、最晩年の《4つの小品》の第1曲の冒頭の浮遊感のある和声など、ブラームスの書いた美しい旋律と和声は枚挙にいとまがない。

ピアノ曲においては、ショパンやリストのように、ピアノの特性をフルに活かした技巧的な書法というよりも、よく練り上げられた立体的な書法によって、オーケストラ的なサウンドを引き出していることに注目したい。

一方で、オーケストラ曲においては、19世紀の中盤以降という、金管楽器が改良されホルンやトランペットで自在に音階が演奏できるようになり、編成も拡大されてホルンを8本使うこともめずらしくなかった時代に、ベートーヴェンの時代の編成と書法に立ち返っていることが特徴であろう。ブラームスのオーケストレーションは、ひとつひとつの楽器がくっきりと聴こえる室内楽的な書法である。これを「響きが溶け合わず下手だ」とする向きもあるが、ブラームスの音楽は圧倒的な音量と音圧で押すものではなく、旋律と和声が繊細に絡み合って発展してゆくものである。楽器の響きをくっきりとさせていることは、ブラームスの音楽の特性を思えば理にかなっているのである。

ピアノ曲においては、ショパンやリストのように、ピアノの特性をフルに活かした技巧的な書法というよりも、よく練り上げられた立体的な書法によって、オーケストラ的なサウンドを引き出していることに注目したい。

一方で、オーケストラ曲においては、19世紀の中盤以降という、金管楽器が改良されホルンやトランペットで自在に音階が演奏できるようになり、編成も拡大されてホルンを8本使うこともめずらしくなかった時代に、ベートーヴェンの時代の編成と書法に立ち返っていることが特徴であろう。ブラームスのオーケストレーションは、ひとつひとつの楽器がくっきりと聴こえる室内楽的な書法である。これを「響きが溶け合わず下手だ」とする向きもあるが、ブラームスの音楽は圧倒的な音量と音圧で押すものではなく、旋律と和声が繊細に絡み合って発展してゆくものである。楽器の響きをくっきりとさせていることは、ブラームスの音楽の特性を思えば理にかなっているのである。

ブラームスを聴くときに、彼の同時代人、とりわけ彼が親しくしていたヨハン・シュトラウスⅡ世や、逆に対立していたブルックナーの作品、そしてオペラを書かなかったブラームスと対極にあるワーグナーの作品を聴いてみると、よりブラームスの特徴や良さがつかめるのではないだろうか。交響曲第4番における「シャコンヌ」の採用や、《4つの小品》における未来志向の和音をはじめ、ブラームスの音楽の特徴は、安易に時代に流されず、過去と未来を見すえていたこと、言いかえれば「意図的な非同時代性」にあるのだから。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)