コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

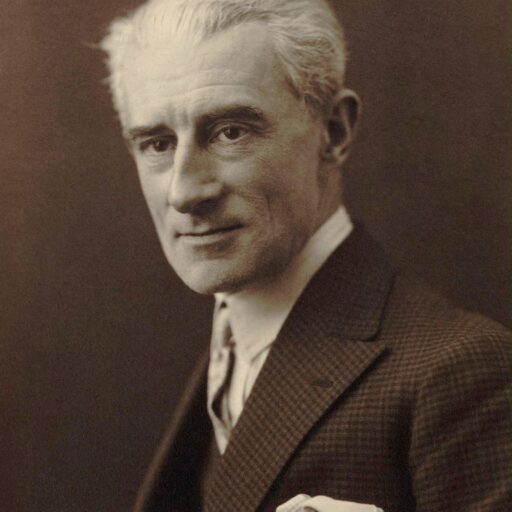

2025年はモーリス・ラヴェル(1875-1937)の生誕150周年になります。“ラヴェル”と聞いてなにを思い浮かべますか? 誰もが一度は耳にしたことのある超名曲《ボレロ》はもちろん、ピアニストの必須レパートリーともいえる《水の戯れ》など、おしゃれで豊かな響きのフランス音楽が思い浮かぶ方も多いかと思いますが、“オーケストラの魔術師”のふたつ名で、編曲家=アレンジャーとしても後世に残る作品を数多く残しています。

「前編」では、ラヴェルの生涯と、ピアノ曲、室内楽曲、声楽協をご紹介してきましたが、「後編」ではラヴェルの管弦楽曲、舞台音楽、協奏曲、編曲作品を見てみましょう。

「前編」からの続き

ラヴェルの管弦楽曲

《スペイン狂詩曲》(1907年)(1899年)

ラヴェルが発表した最初の管弦楽曲である。1908年3月に初演された直後から大きな話題を呼んだ。

〈夜への前奏曲〉〈マラゲーニャ〉〈ハバネラ〉〈祭り〉の4曲からなる組曲であり、2台ピアノのために書かれたものをラヴェル自らオーケストラ編曲したものである。最初に書かれた〈ハバネラ〉を除く3曲が「ファ-ミ-レード♯」というモチーフによって統一されており、楽器の組み合わせの変化によってきわめて色彩的な響きを作り出すという、ラヴェルのオーケストレーションの技術が惜しみなく発揮されている。特に管楽器とハープ、打楽器をフル活用した〈祭り〉の華麗さは群を抜いており、ラヴェルが若くして超一流の技術を身に着けていたことを印象付ける。

ラヴェルの舞台音楽

《ダフニスとクロエ》(1909‐1912年)

セルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ・リュスのために書かれたバレエ音楽である。1912年に初演された。

この時代の作曲家にとって、バレエ・リュスのために曲を書き成功するということは極めて重要であった。ドビュッシーは《牧神の午後への前奏曲》を、ストラヴィンスキーは《火の鳥》《春の祭典》などをバレエ・リュスのために書いている。古代ギリシア時代の小説『ダフニスとクロエ』を下敷きにした、青年ダフニスとその恋人クロエをめぐる恋のさや当てや、クロエの誘拐と救出を描いた作品である。

混声合唱と大編成のオーケストラのために書かれた本作は、ラヴェルの全作品の中でも最大級の規模をもつ。短いメロディにキャラクター設定を与えて「単語」のように扱い、心理描写と情景描写に活用する「ライトモティーフ」の技法が用いられ、全曲に統一感を与えている。

歌詞のないヴォカリーズで歌われる、冒頭の混声合唱の響きから、音の洪水と呼ぶべきラストまで、聴くものを惹きつけてやまない作品である。バレエの初演前に作られた《ダフニスとクロエ 第1組曲》、バレエの初演後に第3場の音楽を転用した《ダフニスとクロエ 第2組曲》、さらにピアノソロのための組曲が作られている。

特に、第2組曲については、1976年に全日本吹奏楽コンクール全国大会において出雲市立第一中学校が自由曲として演奏したことで、日本の吹奏楽界でも注目を集めた。もっとも、当時はラヴェルの作品の著作権が切れておらず、まずは著作権問題をクリアする必要があり、第2組曲を全国大会で演奏する予定だった学校が編曲許諾の不備により出場辞退となるなど、さまざまな困難があった。通称「ダフクロ」が真に日本の吹奏楽界に定着したのは、埼玉栄高等学校と、吹奏楽指導者の秋山紀夫の尽力によりロジェ・ブートリー編曲版の演奏許諾を得た、1986年以降のことである。現在ではラヴェルの著作権保護期間が終了したことにより、さまざまな「ダフクロ」の吹奏楽編曲版が世に送り出されている。

我が国においては「ダフクロ」といえば吹奏楽曲……というイメージをお持ちの方も多いだろう。ぜひ、オーケストラ版も聴いてみてほしいと願う次第である。

《ラ・ヴァルス》(1919‐1920年)

「ららら♪クラブ」読者のみなさまの中には、「えっ、この曲って舞台音楽だったの?」とお思いの方も多いことだろう。実はこの作品、ディアギレフ直々の依頼によりバレエ・リュスのために書かれたものである。もともとウィンナ・ワルツに強いあこがれを持ち、オーケストラのためにワルツを書きたいという憧れを長年抱いていたラヴェルにとって、この依頼はまさに千載一遇のチャンスであった。

深い霧のようなもやもやした響きの向こうから、少しずつワルツの断片が姿を見せる。やがて弦楽により甘美なワルツが静かに奏でられ始め、次第に速度を速めて厚みを増し、曲の開始から2分半ほど経ったところでひとつの頂点を迎える。度重なる転調を経て、次第にワルツの足並みは乱れはじめ、あたりは喧騒に包まれる。そして熱狂は突如断ち切られる。

本作は、ラヴェル自身による2台ピアノ版やピアノ独奏版が存在する。《スペイン狂詩曲》や、前編で触れた《亡き王女のためのパヴァーヌ》《マ・メール・ロワ》をはじめ「自作のピアノ曲をオーケストラに編曲する」という手法を多用していたラヴェルが、本作においてはめずらしく「2台ピアノ→オーケストラ→ピアノ独奏」というプロセスを採用した。「ピアノ→オーケストラ」ではなく、「オーケストラ→ピアノ」という編曲においても、ラヴェルの才能は遺憾なく発揮されており、《ラ・ヴァルス》ピアノ独奏版は、音楽大学の卒業試験で演奏されるほど、ピアニストにとっても重要なレパートリーとなっている。

ちなみに、「長年構想をあたためてきたオーケストラのためのワルツをようやく書ける!」とウキウキで本作を作曲したラヴェルであったが、2台ピアノ版の試演を聴いたディアギレフは、作品の良さは認めつつも「この曲はまったくバレエ向きではない」と判断して受け取りを拒否した。これがきっかけでラヴェルとディアギレフは喧嘩別れをしてしまい、本作の舞踊音楽としての上演は、イダ・ルビンシュタインの舞踊団により行われた。

《ボレロ》(1928年)

ラヴェルといえば《ボレロ》、《ボレロ》といえばラヴェルである。もはや説明不要の感のある本作であるが、しばしお付き合い願いたい。

イダ・ルビンシュタインの依頼により作曲された本作は、小太鼓で奏される「タン、タタタタン、タタタタンタン、タン、タタタタン、タタタタタタタタタ」というリズム・パターンが全曲にわたって繰り返されるなか、2種類のメロディが、さまざまな楽器の組み合わせや調の変化、さらにはハ長調、ホ長調、ト長調を同時に演奏するという「複調」を駆使して、メロディそのものの形を保ったまま繰り返される。形式的にはきわめて単調、音楽的にはきわめて複雑……という、二面性のある作品である。

その型破りな作風が与えたインパクトはすさまじく、初演直後からラヴェルの代表作に位置付けられ、CMや映画をはじめメディアでも活用されてきた。筆者にとって印象的な例は、いわゆる「刑事もの」でありながら、《ボレロ》の演奏シーンをクライマックスに持ってきた、2005年公開の映画『交渉人 真下正義』である。

また、フィギュアスケートの世界でも定番曲になっており、フジテレビ系の中継のテーマ曲として長年使用されているほか、エフゲニー・プルシェンコ、村主章枝、安藤美姫、カロリーナ・コストナー、カミラ・ワリエワ、宇野昌磨など、多くのフィギュアスケート選手がショートプログラムに採用してきた。

実はこの《ボレロ》は、初演から間もない昭和10年代ごろの日本において、日本人作曲家に大きな影響を与えていた。1本の旋律を反復しつつ変容させる……という手法が、ふたつの主題の対立を軸とする「ソナタ形式」のような西洋音楽のスタイルからの脱却を目指す日本の作曲家に、大きな啓示を与えたのである。

菅原明朗の交響写景《明石海峡》(1939年)、橋本國彦の交響曲第1番の第2楽章(1940年)、深井史郎の交響的映像《ジャワの唄声》(1942年)など、ラヴェルの《ボレロ》を模した作品が数多く書かれた。また、早坂文雄はボレロの様式を用いて《序曲ニ調》(1939年)、《讃頌祝典之楽》(1942年)の2作を書いているほか、映画音楽の分野でも黒澤明監督の『羅生門』(1950年)のために〈真砂の証言のボレロ〉を書いた。この〈真砂の証言のボレロ〉は、あまりにラヴェルのスタイルの模倣が上手かったために、ラヴェルの著作権を管理するフランスの出版社から「ラヴェルのパクリでは?」という理不尽な抗議を受けたといわれている。

日本の近代音楽史に大きな影響を与えたラヴェルの《ボレロ》を、ぜひ《ボレロ》にインスパイアされた日本人作曲家の作品と聴き比べてみてほしい。案外「日本のボレロ」もおもしろいものである。

ラヴェルの協奏曲

《左手のためのピアノ協奏曲》(1930年)(1909年)

本作は、第一次世界大戦で右手を失ったピアニストのパウル・ヴィトゲンシュタインの依頼で作曲され、1931年に初演された。

アメリカ演奏旅行の際にジャズに触れ、大いに影響を受けて帰国したラヴェルにとって、本作と、ほぼ並行して書かれた後述の《ピアノ協奏曲 ト長調》は、いずれもジャズやポップスとクラシックの融合というテーマを、ラヴェルなりに実現したものである。

左手のみのために書かれながら、幅広い音域を駆使して高い演奏技巧が求められる作品であり、シューマンやグリーグ、ラフマニノフのような、ピアノとオーケストラが交響的に絡み合う作風ではなく、オーケストラ主体の部分とピアノ主体の部分が交互に現れる、ショパン以前の伝統的なピアノ協奏曲のような構成を採用している。

コントラバスとコントラファゴットという、オーケストラの中で最も低い音を出す楽器による、地の底から響くような音楽を振り払うようにしてピアノ独奏が現れ、ジャズやポップスを思わせるけだるいリズムや少し歪んだ和音と、ラヴェル特有の煌めくような音使いが交錯する。特に、弱音器を付けたトランペットの響きはジャズそのものだ。

ちなみに、委嘱者のヴィトゲンシュタインは本作が気に入らず、初演後に作品を非難したためラヴェルとのコラボレーションはこの1作のみに終わった。なぜか委嘱者だけが作品を理解してくれない……という《ラ・ヴァルス》の悲劇が繰り返されたのである。

《ピアノ協奏曲 ト長調》(1931年)

《左手のためのピアノ協奏曲》とほぼ並行して作曲された本作もまた、アメリカ帰りのラヴェルならではの、ジャズの影響が濃厚である。

第1楽章は、クラシック音楽で使われることはめずらしい「むち」の一撃で開始される。「パシーン!」という響きのインパクトは絶大だ。ピッコロやトランペットがにぎやかに楽しげな第一主題の旋律を吹きならす背景で、ピアノはト長調と嬰ヘ長調という、半音でぶつかる調同士を同時に演奏している。第二主題は一転してブルース風の、やや物憂げな響き。

第2楽章は、ピアノ独奏が静かに、美しく悲しい主題を奏でる。20世紀のジャズを思わせるサウンドは影を潜め、若き日のラヴェルのような端正で透明感のある和音の響きが印象的である。楽章の後半、ピアノの煌めくような音型を伴ってコールアングレによって主題が歌われるシーンは、ラヴェルの全作品の中でもとりわけ美しい。

第3楽章はピアノがノンストップで駆け回る、まるでサーカスのような音楽。ジャズの響きも戻ってきて、嵐のように過ぎ去っていく。

本作は、漫画『のだめカンタービレ』にも登場した。主人公の「のだめ」こと野田恵がたまたまコンサートで聴き、千秋先輩との共演を熱望するのが、ほかならぬラヴェルの《ピアノ協奏曲 ト長調》である。

ラヴェルの編曲作品

ムソルグスキー《展覧会の絵》オーケストラ編曲(1922年)

「オーケストラの魔術師」と称えられるラヴェルは、編曲の技術にも長けていた。本稿でも触れてきたように、ラヴェル自身「自作のピアノ曲のオーケストラ編曲」を多数手がけている。

そんなラヴェルの技術を見込んで、1922年に指揮者のセルゲイ・クーセヴィツキーから依頼されたのが、モデスト・ムソルグスキーが1874年に作曲したピアノのための組曲《展覧会の絵》のオーケストラ編曲であった。

《展覧会の絵》は、画家のヴィクトル・ガルトマン(ハルトマン)の死を悼み、彼の作品を歩き回りながら見ていくようすを音で描いている。ラヴェルによる編曲は、なんといっても第1曲〈プロムナード〉をトランペット・ソロで始めていることが特徴である。1本のトランペットに導かれるように、次々と楽器が重なってきて、荘重な、まるでオルガンのような響きを作り出す。

第4曲〈ビドロ〉の暗く重い低音、まるで最初からラヴェルの作品だったかのようにフランス的な響きに満ちた第7曲〈リモージュの市場〉、強烈なリズムの第9曲〈鶏の足の上に建つ小屋‐バーバ・ヤガー〉、そしてテレビ番組『ナニコレ珍百景』のBGMとしても知られる終曲〈キーウの大門〉など、ラヴェルのオーケストレーションの技術が惜しみなく発揮されている。

なお、《展覧会の絵》には、ラヴェル版より前に書かれたトゥシュマロフ版や、ラヴェル版の後に書かれた近衛秀麿版、ストコフスキー版、アシュケナージ版など、さまざまなオーケストラ編曲版がある。ラヴェル版との違いを楽しむのもまた一興であろう。

ラヴェル作品の聴きどころ

ラヴェルの聴きどころは、まずなんといってもピアノとオーケストラ両方の扱いに長けていたことだろう。ピアノ版とオーケストラ版を聴き比べることのできる作品も多い。

ピアノについては、音域ごとの音色の違いや、楽器の特性を知りつくしてオーケストラに匹敵する色彩感を出すことに成功している。オーケストラに関しては、従来弦楽器が中心であったオーケストレーションの基本に立ちつつ、これを一歩発展させて、管楽器が主導権をもつ書法をも確立している。また、ハープや打楽器を多用して、パステル画のような淡い響きから、油絵のような強烈な筆致まで、オーケストラのもつ表現の可能性を広げたのもラヴェルの功績であろう。「ラヴェル以前」と「ラヴェル以後」で、作曲家のオーケストラの扱い方が変化したと言っても過言ではない。

また、ラヴェルの作品全体を見渡すと、《スペイン狂詩曲》《ボレロ》など、スペインと関わりをもつ作品が多いことに気づく。これはやはり、ラヴェル自身がバスク地方に生まれ、バスク人の血を引いていたことと無縁ではないだろう。

紙幅の都合で紹介できなかった作品の中にも、ヴァイオリンとオーケストラのための《ツィガーヌ》や、オペラ《子どもと魔法》など、ラヴェルにはまだまだ傑作が数多くある。特に《子どもと魔法》は、ワーグナーやヴェルディだったら10分近いアリアを書きそうな結末部分を、「ママ……!」のたった一言で終えているなど、ラヴェルのセンスが光る作品である。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)