コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

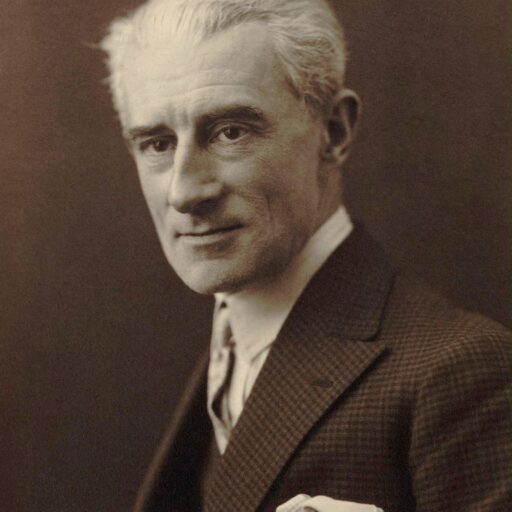

2025年はモーリス・ラヴェル(1875-1937)の生誕150周年になります。“ラヴェル”と聞いてなにを思い浮かべますか? 誰もが一度は耳にしたことのある超名曲《ボレロ》はもちろん、ピアニストの必須レパートリーともいえる《水の戯れ》など、おしゃれで豊かな響きのフランス音楽が思い浮かぶ方も多いかと思いますが、“オーケストラの魔術師”のふたつ名で、編曲家=アレンジャーとしても後世に残る作品を数多く残しています。

2025年から150年前の1875年に生まれ、第二次世界大戦開戦直前の1937年までを生きた、ラヴェルの生涯と作品を追いかけてみましょう。

超概略・ラヴェルの生涯

モーリス・ラヴェルはまぎれもなく「フランスの作曲家」である。しかし、彼のルーツを紐解くと、また違った姿が見えてくる。

「ららら♪クラブ」読者のみなさまは、「バスク地方」をご存じだろうか。フランス南西部とスペイン北西部にまたがる、バスク人が多く暮らし、バスク語が話されている地域である。バスク地方のスペイン側の都市サン・セバスティアンのレストラン「ラ・ビーニャ」の名物「タルタ・デ・ケソ(チーズケーキ)」を、日本のパティシエがアレンジした「バスク風チーズケーキ」が近年日本では定着している。

実はラヴェルは、バスク地方のフランス側の都市シブールの生まれである。父はスイス人の発明家兼実業家、そして母はバスク人であった。生後3か月でバスク地方を離れたものの、母親の歌うバスク民謡こそが、ラヴェルの音楽的原点となった。

音楽を愛好する父親の後押しで、7歳からピアノを、8歳から作曲を学び始めた。1889年11月には14歳でパリ音楽院に入学し、1895年7月に卒業するまで、ガブリエル・フォーレの影響も受けながらピアノと作曲を学び続けた。同年に作曲したピアノ曲《古風なメヌエット》が出版されるなど、作曲家としての活動を開始し、1898年3月に開催された「国民音楽協会」第266回演奏会で公にデビューを果たした。

ラヴェルの作風は、活動の初期から古典的な形式や教会旋法といった古いものと、パリ万博で聴いたガムランなどのアジアの音楽に代表される遠い国のもの、そして従来の理論にとらわれない和音と和声をいった新しいものとが一体となった独特のものである。1901年に発表したピアノ曲《水の戯れ》で、早くもラヴェルはその個性を確立し、作曲家として高い評価を受けた。《スペイン狂詩曲》をはじめ、ラヴェルの傑作にはスペイン的情緒のあふれる作品も多いが、これは単に当時フランスでスペイン風の音楽が流行していた、ということ以上に、ラヴェル自身のルーツの影響があるだろう。

幼少期から英才教育を受け、パリ音楽院を卒業するという、当時の音楽界の「エリートコース」を歩んできたラヴェルだったが、彼のキャリアには大きな挫折もあった。

当時のフランスの若手作曲家にとって、芸術アカデミーの審査により授与される「ローマ大賞」音楽賞を獲得することは、成功への第一歩とみなされていた。予選では和声、対位法、フーガの試験、本選ではパリ音楽院教授陣の指定した台本に基づき、歌とオーケストラのための作品を1か月程度で書くという課題が与えられる……というかなりハードなもので、しかも応募できるのは30歳以下の者のみであった。

音楽賞の第一等には、2年間のローマ留学とフランス政府からの長期にわたる経済支援、兵役免除、さらには作品発表機会の保証や各地への旅費補助が与えられるとあって、当時の多くの若手作曲家がローマ大賞に挑んだ。もちろん、ラヴェルもそのひとりである。

1898年1月にパリ音楽院へと戻っていたラヴェルは、フォーレの作曲法クラスに入るとともに、アンドレ・ジェダルジュにも個人的に師事した。そして1900年からローマ大賞に挑戦し始めたが、1901年に二度目の挑戦でカンタータ《ミルラ》を提出し第三等を獲得したものの、第一等獲得の夢はかなわず、最後の挑戦となった1905年には、予選で失格という屈辱を味わった。

すでに作曲家として高く評価されていたラヴェルを、ローマ大賞の選考委員会が予選で落としたことに対する大衆の批判が高まり、ついには当時のパリ音楽院院長であったテオドール・デュボワが辞職するという事態に発展した。後任にはラヴェルの師匠でもあるガブリエル・フォーレが就任した。

ローマ大賞第一等を獲得できなかったことは、ラヴェルにとって不本意だったかもしれない。しかし、多くの人がローマ大賞選考委員会ではなくラヴェルを支持したことからもわかるように、彼の才能はすでに社会に認められており、そもそもローマ大賞のような「お墨付き」を必要としていなかったのである。

セルゲイ・ディアギレフ率いる「バレエ・リュス」の委嘱で作曲した《ダフニスとクロエ》をはじめ、話題作を次々と世に送り出していったラヴェルは、1910年に保守的な「国民音楽協会」と袂を分かち、新しい音楽の創造を目指す「独立音楽協会」の創設メンバーに加わった。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ラヴェルはフランス空軍のパイロットに志願した。しかし、身長が低くて体重も規定に満たず、しかも志願当時40歳ということで「兵役免除」を言い渡されてしまった。ラヴェルの軍務への執念は凄まじいものがあり、最終的には軍のトラック運転手として採用された。最前線で砲弾の雨をかいくぐりながら、輸送車だけでなく救急車の運転も担当したといわれているが、軍の任務は過酷でまもなく腹膜炎となり、除隊の憂き目を見た。

第一次世界大戦当時、ドビュッシーをはじめ、フランスの音楽家の多くは愛国心を強く打ち出したが、ラヴェルのように自ら兵役に志願した例はめずらしい。

1917年1月に最愛の母を亡くしてからは、悲しみに打ちひしがれて急速に創作ペースが衰え、1920年にはレジオンドヌール勲章の叙勲も辞退してしまった。

ラヴェルが創作意欲を取り戻すきっかけとなったのは、1928年に行った4か月にわたるアメリカ演奏旅行であった。演奏家としての成功だけでなく、本場のジャズや黒人霊歌に触れたことで、消えかかっていた創作意欲に再び火が付いたのである。

だが、作曲家としてのラヴェルに残された時間は長くはなかった。1927年ごろからラヴェルは記憶障害などに悩まされ、次第に楽譜や文字を書くことも困難になった。1932年に交通事故に遭ってから彼の病状は悪化の一途をたどり、1933年に作曲した歌曲《ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ》が最後の作品となった。その後は、1937年12月に亡くなるまで、オペラ《ジャンヌ・ダルク》などいくつかの新作の構想を練ったが、「頭の中では完成しているのに、いまのぼくにはそれを書き留めることができない」と涙を流したと言われている。

ラヴェルのピアノ曲

《亡き王女のためのパヴァーヌ》(1899年)

ルーヴル美術館に展示されている、17世紀スペインを代表する画家ディエゴ・ベラスケスの『マルガリータ王女の肖像画』から着想を得て、パリ音楽院在学中のラヴェルが作曲した作品である。我が国では《亡き王女のためのパヴァーヌ》《死せる王女のためのパヴァーヌ》と呼ばれるが、これは言葉遊び的な要素のあるフランス語のタイトル “Pavane pour une infante défunte” の直訳であり、ラヴェル自身の意図をくむならば《いにしえの王女のためのパヴァーヌ》《過ぎ去りし日の王女のためのパヴァーヌ》などと訳すのが適切であろう。

4拍子の穏やかな舞曲であり、1910年にラヴェル自らが編曲したオーケストラ版と聴き比べる楽しみもある。ちなみに、ピアノ独奏版とオーケストラ版では、結末がまったく異なっている。

《水の戯れ》(1901年)

1901年に作曲され、1902年4月に初演された作品である。なお、フランス語のタイトルを直訳すると「組噴水」となる。ピアノの高音域のきらめきと、中・低音域の旋律が特徴的であり、作品全体を統一するある種の「規則正しさ」によって、自然の水の流れではなく、制御された美しい噴水の造形を音で描いている。

この作品は、従来のクラシック音楽でよく使われてきた和音にさらに音を加えた、「七の和音(セブンス・コード)」「九の和音(ナインス・コード)」の多用によって、明るさと暗さが同居した、いわゆる「ラヴェルらしさ」を強く印象付けている。また、我々日本人にとっては童謡・唱歌を思わせるどこか懐かしい響きのメロディが現れるが、これは初演当時のフランスでは斬新であった、五音音階を使用していることからくるものである。

繊細なピアノ書法や斬新な和音、五音音階の使用といった要素は、作曲家としては先輩格にあたるドビュッシーをはじめ、多くのフランスの作曲家に影響を与えた。

《ソナチネ》(1903‐1905年)

「ららら♪クラブ」読者のみなさまの中には、子どものころピアノを習っていて、クーラウやクレメンティのソナチネを弾いたという記憶のある方もいらっしゃることだろう。ラヴェルの《ソナチネ》は、タイトルこそソナチネだが、その内容の深さと演奏の難度の高さはピアノ・ソナタをもしのぐものである。

ふたつの主題の対比がみごとな第1楽章、和音が美しいメヌエットの第2楽章、そして活発な第3楽章、どれをとっても若き日のラヴェルの作曲技術の高さとエネルギーを感じられる傑作である。

《夜のガスパール》(1908年)

フランスの詩人ルイ・ベルトランの詩集『夜のガスパール』に着想を得て作曲された。「オンディーヌ」「絞首台」「スカルボ」の3篇を題材としており、3曲からなる組曲である。

第1曲〈オンディーヌ〉は、人間の男に恋をした水の精オンディーヌが、男に拒絶され悔しがる……という内容をピアノで描いており、細やかな音型が鳴り続ける合間を縫ってメロディが歌われる。

第2曲〈絞首台〉は、絶え間なく打ち鳴らされる変ロ音(または嬰イ音)が、弔いの鐘を印象付ける。こうした、ひとつの音を鳴らし続けながら楽曲を構成する手法は、フランスで学んだ日本の作曲家、矢代秋雄のピアノ協奏曲の第2楽章などにも影響を与えている。

第3曲〈スカルボ〉は、コミカルな同音連打と目まぐるしく飛び回る印象のパッセージが、小悪魔スカルボの姿を克明に描いている。

《ハイドンの名によるメヌエット》(1909年)

1909年、ヨーゼフ・ハイドンの没後100年を記念してフランスの音楽雑誌『ルヴュ・ミュジカル』が6人の作曲家にハイドンにちなんだ作品を委嘱した。クロード・ドビュッシー、ポール・デュカス、ヴァンサン・ダンディ、シャルル=マリー・ヴィドール、レイナルド・アーン、そしてモーリス・ラヴェルである。

『ルヴュ・ミュジカル』が委嘱に際して課した条件は、「HAYDN」の5文字をある法則で音名に置き換えた「シラレレソ」という音列を用いることであった。ラヴェルは、この音型や、それを上下反対に読んだもの、前後逆に読んだものを駆使して、短いながらも充実した作品を書いている。

《マ・メール・ロワ》(1908‐1910年)

ラヴェルは生涯独身を貫いたが、子どもへのあたたかいまなざしを持つ、子ども好きの人物であった。友人夫妻のふたりの子ども、ミミとジャンの姉弟のために書かれたピアノ連弾曲であり、のちにラヴェル自身によってオーケストラ版に編曲された。

『マザー・グース』を題材とし、〈眠れる森の美女のパヴァーヌ〉〈親指小僧〉〈パゴダの女王レドロネット〉〈美女と野獣の対話〉〈妖精の園〉の5曲からなる組曲である。もともとは、ミミとジャンによって初演されることを想定していたため、細かい音符で全曲を埋めつくす書法ではなく、より透明感を重視した書法で、旋律をくっきりと浮かび上がらせている。

《クープランの墓》(1914‐1917年)

ラヴェルが書いた最後のピアノ独奏曲である。フランスのバロック音楽を代表する作曲家、フランソワ・クープランの様式を借りて書かれた組曲である。〈前奏曲〉〈フーガ〉〈フォルラーヌ〉〈リゴドン〉〈メヌエット〉〈トッカータ〉の6曲から成り立っており、第一次世界大戦で戦死した友人たちに捧げられている。

死者を悼む曲でありながら、それぞれの曲は重苦しくなく、快活なエネルギーに満ちている。第2曲〈フーガ〉は、パリ音楽院で学んだラヴェルの技術の確かさを象徴しており、第6曲〈トッカータ〉は、《夜のガスパール》の〈スカルボ〉などにもみられた同音連打や飛び回るような書法によって、ラヴェルのピアノ音楽の到達点を示している。

なお、ラヴェル本人は1919年に本作から〈フーガ〉と〈トッカータ〉を除く4曲をオーケストラ編曲している。ラヴェルの作品にはめずらしく、他者によるオーケストラ編曲版が複数あり、コチシュ・ゾルターン、マイケル・ラウンド、ケネス・ヘスケスらによって、〈フーガ〉と〈トッカータ〉が編曲されており、別々の作曲家による編曲の違いを聴き比べる楽しみもあるだろう。

ラヴェルの室内楽曲

《弦楽四重奏曲 ヘ長調》(1902‐1903)

若き日のラヴェルの傑作のひとつである。《水の戯れ》ではドビュッシーに影響を与えたラヴェルであったが、この作品では、1893年に書かれたドビュッシーの弦楽四重奏曲 ト短調から多くの影響を受けている。特に、弦楽器の弦を指ではじくピッツィカートの多用という点で、本作の第2楽章は、ドビュッシーの弦楽四重奏曲の第2楽章と共通している。

穏やかで和声の変化が美しい第1楽章、リズミカルな第2楽章、ミステリアスな第3楽章、そして半音階に支配された第4楽章、いずれもラヴェルが若くして円熟味のある書法を会得していたことを示している。

ラヴェルの声楽曲

《マダガスカル島民の歌》(1925‐1926)

フランスの詩人、エヴァリスト=デジレ・ド・パルニーの同名の詩集から3つの詩を選んで作曲された歌曲集である。なお、パルニーもラヴェルもマダガスカルへの渡航経験はない。したがって本作における「マダガスカル」はすべて想像の産物である。

フルート、チェロ、ピアノ、そして歌い手の性別の指定のない「歌」のパートからなる独特の編成であり、楽譜を音符で埋めつくす複雑で華麗な書法ではなく、複数のメロディが並置されているかのような、単純な書法が採られている。旋律は長調でも短調でもない響きで、不協和音を多用し、また、複数の調を同時に演奏するなど、ラヴェルの作風の変化を示す一例である。

「後編」では、ラヴェルの管弦楽曲、舞台音楽、協奏曲、編曲作品についてご紹介する。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)