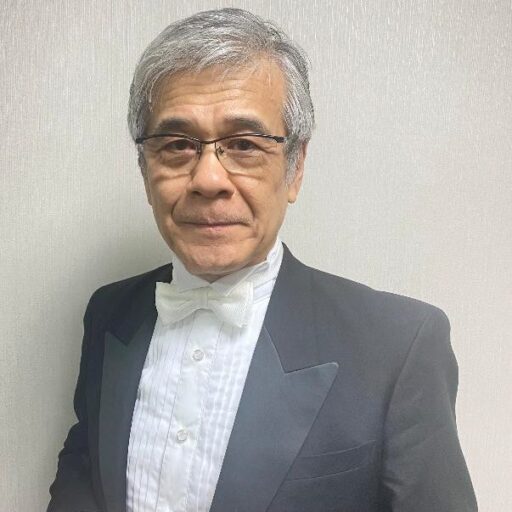

今年2024年、14歳での初リサイタルから25年を迎えるヴァイオリニストの松田理奈さん。読者の皆さまとしてはすでにファンだという方も少なくないと思いますが、実はららら♪クラブのインタビューには初登場。ヴァイオリンとの出会い、音楽の楽しさ、そして苦悩、留学……ヴァイオリンと共に歩んだ、25年分の思いを存分に語っていただきました。

音楽とのなれそめ ―― 木登り少女とヴァイオリン

―― ヴァイオリンとの出会いはどんなものだったのでしょうか?

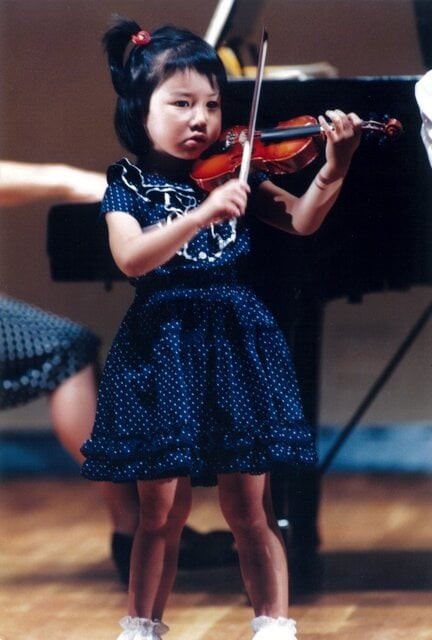

習いごとのひとつとして3歳からスズキ・メソードで始めました。母の親友のお嬢さんがスズキ・メソードでヴァイオリンを習っていて、海外演奏旅行に選ばれるスーパーキッズでした。その影響で習いごととしてすすめられて始めたのが、最初のきっかけでした。

スズキ・メソードは神奈川県の逗子支部の教室で始めたのですが、お友だちと遊んで楽しかったという記憶が強くて、楽しい習いごとのひとつでした。先生も本当に優しい方で「いい音はいいねぇ、りなちゃん」といつもおっしゃっていました。技巧的なことよりも奏でている音の本質みたいなところに、自然と意識を向けてくれていた気がします。

親があまり譜面を読めないこともあり、家での練習に付き合うにも限界がありました。それで小学校に上がる前のタイミングだったと思いますが、ソルフェージュを桐朋学園の子供のための音楽教室で習い始めました。とはいえ、そのころは音楽よりも水泳や体操教室など、スポーツの習いごとの方が好きでしたね。

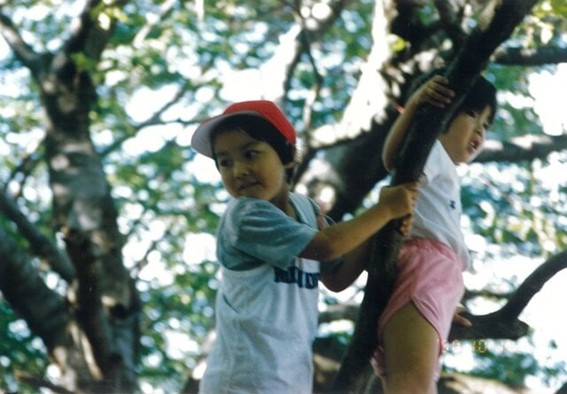

―― 体を動かすのが大好きな、活発な女の子という感じだったのでしょうか?

幼稚園児のときは敷地の半分が森という自然あふれる園に通っていて、よく木に登っていました。

小学校1年生のときに、ソルフェージュで桐朋の音楽教室に通っていたこともあって、ヴァイオリンも桐朋の先生に変わりました。そこからは本格的に「ヴァイオリンのレッスン」という感覚で通っていた記憶があります。

―― どんなレッスンでしたか?

習っていた先生の旦那さまが都内有名オーケストラの方で、コンクールや発表会の前は必ず見ていただくことになっていたのですが、4小節間で5時間かけてくださったときのことは、今でも覚えています。たしか小学校3年生のころでした。私は人前で泣きたくなかったので、「ちょっとトイレ行ってきます」と言い残して、トイレでワーッと泣いてまたレッスンに挑んでいました。いま思えば、小学生にあれほど熱心にレッスンしてくださるってとてもありがたいことですし、自分が先生の立場で想像したら、とてもできないと思います。

家族の教育方針が、ヴァイオリンにしてもピアノにしても、そのほかの習いごとにしても”毎日15分は欠かさず続ける”というもので、長時間なにかをやるというよりは”毎日続けること”に重きを置いていたので、私もそれを大事にしていました。小学校3年生ごろまでは実は水泳選手になりたいと思っていて……まったく上手ではなかったのですが(笑)、ヴァイオリンはあくまでも習いごとのひとつだったんです。その後、小学生4年生で転校してからは、もうずっとヴァイオリンだけになりました。

―― 小学生4年生でなにがあったのでしょうか?

父の仕事の関係で、広島県福山市に引っ越しました。水泳スクールも近くにないし、ピアノもまだ届いておらず、桐朋の音楽教室も通える範囲にはありませんでした。学校になかなかなじめなくて、しばらく学校をお休みしていた時期があって、そのときに部屋の中で目に付いたのが、たまたまヴァイオリンでした。

「なにかに打ち込みたい」という一種のストレス発散みたいなところがあったと思うのですが、それでひたすらヴァイオリンを弾き始めました。ヴァイオリンは楽器から身体に直接振動が伝わってくるのですが、それを感じたときに不思議と気持ちが救われたんです。「ヴァイオリンの振動を感じているってことは大丈夫だ」って。ヴァイオリンを弾いている間は「私は生きている」、そう体感できる時間でした。

広島でのヴァイオリンの先生は、横浜の先生から紹介していただいた村上直子先生でした。レッスンにうかがった際、私はなにも言ってないのに「なにかつらいことあったの?」と聞いてくださったことがありました。実はそのころ、その土地の喋り方ではないからと学校で嫌がらせを受けたり、どうせ喋っても伝わらないだろうと感じたりして、思っていることを言葉にすることが恐くなり、人と話すことをやめていました。でも演奏に、音に、こうやって出て伝わるんだなとわかったときに、音楽は私にとって話すことと同じ表現方法になった気がしました。

そこから価値観が180度変わったというか、私の中ではヴァイオリンは「やりたいこと」になりました。「生きている証」になったというと、ちょっと大げさかもしれませんけれど。

あとから聞いたら、実は村上先生もヴァイオリンや音楽に救われたことがあったのだそうです。

初めてのリサイタルから、コンクールでの優勝、そしてドイツへ

―― そういった心理状態の中ヴァイオリンに打ち込まれて、14歳でリサイタルをなさる、と。

小学校6年生のときにコンクールの全国大会でようやく第1位をいただけて。その後もさまざまな賞をいただいて、中学2年生で初めてリサイタルを開くことになりました。先生方や応援してくださっていた方々の力を借りて開催できたリサイタル。当時の録画はいまでもたまに見たりしています。

―― どんなプログラムだったのですか?

タルティーニの《悪魔のトリル》や、サラサーテの《序奏とタランテラ》、モーツァルトの《ヴァイオリソナタK.301》などです。

―― その後の日本音楽コンクールでの優勝で、一気にスターへと駆け上がっていかれたという印象で見ていました。

いや、そんなこともありません。経済的に裕福ではなかったということもあり、楽器はずっとお借りしていましたし、国際コンクールや海外のマスタークラスに参加することは金銭的にとても大変なので、諦めたこともあります。まわりの人たちがダメもとでもどんどん国際コンクールに参加しているのを、少しばかりうらやましく思った時期もありました。

留学もローム・ミュージック・ファンデーションから奨学金をいただいて実現したもので、その時はとてもうれしかったですね。

―― ドイツのニュルンベルク音楽大学に留学されていたときのお話も聞かせてください。

ニュルンベルク音楽大学に行ったのは、ダニエル・ゲーデ先生がいらしたからです。ドイツに留学したいという思いがずっとあったので、ドイツ各地にいる友人や先輩たちに連絡やアポを取って「まず1カ月はいろんな先生に会いに行こう」というプランを立てました。昔から仲良くさせてもらっていた先輩がゲーデ先生に習っていたので、その伝手でレッスンを受ける機会をいただきました。はじめてゲーデ先生のレッスンを受けた瞬間、「この人から学びたい!」と思いました。“優しい”という言葉を辞書で引いたら“ダニエル・ゲーデ”と載せてほしいくらい、本当に優しくて、とても家族思いのすばらしい先生でした。

―― 留学していたときの思い出や、印象に残っている記憶はどんなものがありますか?

6年ほどドイツにいたのですが、日本との違いで一番印象的だったのは“天気”です。日本は1日中曇りとか、朝からずっと雨とか、1日の中で天気がそれほど変わらない日が多いと思うのですが、ドイツは天気が本当にコロコロ変わりました。1日に晴れ・曇り・雨と全種類出てくる日もめずらしくなかったですね。それを当たり前に受け入れて順応しているドイツの人たちを目の当たりにしました。作曲家の“コロコロ変わりすぎる気分”みたいなものにたまについていけないことがあったのですが、この環境で過ごしていたらこれがふつうなのかも、と感じました。

私はモーツァルトが大好きで、「モーツァルトって気分屋さんだな」って勝手に解釈していたのですが、そうではなかったんだ、と。馬車に乗ってあちこち移動して、天気もコロコロ変わっていくような環境の中でモーツァルトは作曲していたんだな、と考えると、譜面の見え方も変わってきました。作品が生まれたところに身を置くって最高だなと思いましたね。本当にいい時間でした。

―― そして日本に戻られて、いままさに大活躍されておられます。今年でデビュー25周年とのことですが、ここまでヴァイオリニストとしてやってこられたなかで大切にしてきたことはどんなことでしょうか?

「なにかが苦痛に感じることはしたくない」という思いがあります。身近なことで言うと、ヴァイオリンという、常に身体に触れている楽器が「その音は嫌だ」「その音は苦しい」というような、楽器が嫌がる音を出したくないと思っています。スロー・スターターだという自覚もあるので、時間をかけて気を付けながらやってきました。

楽器が身体のすぐそばにあって、音としてすぐに返ってくるので、その変化がわかりやすいなと思います。

―― 目標とされる演奏家、音楽家はおられますか?

目標というと思い浮かびませんが、いまは歳上も歳下も尊敬する音楽家ばかりです。でも、あえて挙げるとするならヨハンナ・マルツィという、昔の女流ヴァイオリニストの巨匠です。楽譜のとらえ方が大好きなのと、芯のある強い演奏が女性としても憧れます。

子どものころ、N響の先生にお世話になっていたこともあり、よくN響の演奏会には行っていました。子どもだったのでどんな内容だったか記憶が定かではないものがほとんどなのですが、五嶋みどりさんの演奏だけはずっと起きて聴いていたことを覚えています。たしか協奏曲を演奏していて、指揮者も誰だったかまったく覚えていませんが、みどりさんのインパクトはすごかった。

―― みどりさんの独特の吸引力というのか、惹きつけるパワーはすごいですよね。

小学校低学年でも音楽に吸い込まれていました。

昨年、みどりさんがサントリーホールで開催された、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会シリーズを聴きに行ったのですが、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタで、ピアニストを完全にリードするヴァイオリニストを初めて見た気がします。ヴァイオリンの単旋律だけですべてが構築されていて、本当に尊敬している音楽家のひとりです。

今年の「松田理奈 ヴァイオリン・リサイタル」、キーワードは“キラキラ”

―― さて、ここからは2024年11月のリサイタルについてうかがっていきます。王道中の王道というプログラムを選ばれておられますが、選曲にあたってどんなお考えがありましたか?

オペラシティ・タケミツメモリアルでのリサイタルは昨年2023年に引き続き2回目です。昨年はどっしりとした重厚感のあるプログラムだったので、今年は一変させてキラキラした作品で組んでみました。フランクは王道中の王道の作品です。清水和音さんとはレコーディングもさせていただいたこともありますし、何度かコンサートでもご一緒した作品です。

この曲を初めてタケミツメモリアルで弾くことを視野にいれて練習していると、この作品自体を今までよりも大きなスケールで感じることができます。モーツァルトはとても細かいニュアンスのところがいっぱいあるので、やはり独特の難しさがありますが、とにかく楽しいです。

―― モーツァルトが一番好きでいらっしゃるそうですね。お客さまにお勧めしたいモーツァルト作品はどんなものがありますか?

そうですね、ヴァイオリニストなのでヴァイオリン曲しかちゃんとお勧めできませんが、まずはヴァイオリン協奏曲。第3番、第4番、第5番がよく弾かれますが、実は第1番も第2番もすてきな曲です。

あと、定員が30~40人くらいの小さなサロンでヴァイオリン・ソナタを味わってもらうと、モーツァルトの楽しさをより実感してもらえるのではないかなと思います。大きなホールとはまた違った楽しみが、サロンでの演奏にはあると思うんです。

―― 松田さんはモーツァルトのどういうところに魅力を感じておられますか?

小学校4年生のときにヴァイオリンに救われた話をしましたが、半分くらいは「モーツァルトに救われた」と思っています。あのとき弾いていたのはモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304でした。モーツァルトのヴァイオリン・ソナタはほとんどが長調で書かれているなか、この曲はめずらしい短調の曲です。お母さんが亡くなった直後に書いたと言われている作品ですが、第2楽章の途中に長調で書かれた部分があります。あのわずか2段、3段の長調の部分に本当に救われたのです。

暗い闇の中にいて、でもそのときに初めて感じる光のありがたみ。触れたくなる光、失って初めて気がつく大切な気持ちのようなものが感じられて、あこがれや希望が見えた気がしました。あの長調の部分が”希望”に見えたのです。弾いたときに、モーツァルトが感じていた何かしらの“希望”に少し近づけたんじゃないかと。当時私が一番幸せを感じた時でした。そんな瞬間はしょっちゅうあるわけではないですけれど、共感できる喜びのようなものをそこで知った気がしました。

モーツァルトは押し付けないところが好きですね。「どう弾いてくれてもいいよ、でも好き嫌いは僕が決めるけどね」、みたいな感じでどこかで聴いてくれていそうな気がします。作品のあちこちに温もりが込められていて、モーツァルト自身が温もりを感じたかったんじゃないかなという箇所がたくさんあるのも、魅力のひとつだなと思って弾いています。

―― 共演される清水和音さんとはこれまでも何度も共演を重ねられてきましたね。

和音さんのすばらしいピアノとご一緒できるというのは最高に幸せな時間です。初めてお会いしたのは私が15歳くらいのときだったと思います。音楽祭で毎年ご一緒していたので、そのころから仲良くさせていただいています。当時すでにベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集なども出されていて、それを聴いていたので、最初に音楽祭でお会いしたときは感激しました。

―― 清水さんと演奏していて幸せを感じる瞬間ってどういうときですか?

時々、ピアノ一緒に弾いているのかわからなくなるような瞬間があります。弦楽器と弾いているような感覚というか……包み込んでくれるようなときもあれば、一緒に弾いてくれるときもある。ピアノにヴァイオリンの音が消されてしまうと思ったことは一度もありません。でもボリュームが欲しいところではしっかりと出してくださるし、まるでオーケストラを聴いているような、そんな感覚があります。タイミングを合わせなきゃと考えたこともありません。たぶん合図しなくても合うんじゃないかな。これが巨匠というものなのだなといつも感じます。

―― そんなコンビで演奏するフランクは最高ですね!

和音さんは名だたる音楽家から若手までたくさんの方と演奏されてきたのに、そのときそのときのフラットな目線でアンサンブルしてくださるんです。「今回は今回で」という演奏を毎回してくださるので、本当に楽しいです。

―― 本番に臨むときに大切にしていることはありますか?

緊張するタイプなので、本番当日は呼吸を意識しています。ソロのリサイタルと、オーケストラと一緒に弾く協奏曲では、自分の中で意識を変えているところがあります。協奏曲は気持ちやテンションを急速に上げていくような意識がありますが、ソロのリサイタルはマラソンのような気分で、深呼吸をしたり、意識して緊張感を和らげたりしています。

作品も、音楽も、「出会い」を重視

―― 大阪のフェニックス・ホールでも近々リサイタルが予定されていますね。こちらは東京公演とは打って変わって、ヴィルトゥオーゾ・ピースを集めたプログラムです。

「ヴァイオリンの名曲をぜひ楽しんでください!」というプログラムになっています。

東京公演のようなソナタ中心のプログラムは、ピアノとのアンサンブルを深く意識しますが、大阪公演のような小品中心のプログラムは、1曲1曲が短いので雰囲気の切り替えを重視しています。まったく違うアプローチで作り上げていくので、お客さまにはぜひどちらも聴いていただきたいです。我ながらどちらもとてもいいプログラムだと思っています。

大阪公演では、ブラームスのヴァイオリン・ソナタのあとにフィンジという作曲家の《エレジー》という作品を組み込みました。日本ではあまり知られていないのですが、ぜひ聴いてもらいたい現代の作品です。

―― あまり聴かれない作品を掘り起こすのはお好きですか?

好きですね。よく家でクラシックFMを聴きながら家事などをしていますが、日本ではあまり弾かれないけれど、海外ではよく聴かれている作品などに出会うことがあります。フィンジの作品はヴァイオリンに限らず、オーケストラ作品もプログラムに入っていることが海外では比較的よくあり、実際に弾いてみたらいい曲だった、ということも多いです。

―― ららら♪クラブの読者の方に、クラシックコンサートはこんな楽しみ方がおすすめという部分を教えてください。

すてきなコンサートホールの、オーケストラ公演をまずおすすめしたいです。オーケストラの大音量の生音を、ホールで全身に音を浴びるあの感覚というのは、スピーカーとかではなくホールでないとできないことだと思います。音が引き起こす振動で肌や骨が震えるという体験がとても好きなのでおすすめしたいです。

―― 座席はどのあたりにお座りになりますか?

数年前のパリ管弦楽団の来日公演がサントリーホール開催で、ソリストはイザベル・ファウスト。ベートーヴェンの協奏曲のソロを間近で聴きたい、音を浴びたいと思って1列目に座りました。全力でソリストの音を浴びたいときは1列目もおすすめです。オーケストラ全体の音を聴きたいときは、ホールにもよりますが、真ん中がいいですね。

―― 最後に、今回のコンサートに来場されるお客さまへメッセージをお願いいたします。

今回のプログラムはそれぞれの作品を知らなくても、音楽自体を楽しめるような作品ばかりです。それを生の音で、しかも一流のホールで聴く、という時間を体感していただきたいですね。非日常の時間の流れをお客さまと共有して、一緒に音楽に浸れたらいいなと思って演奏しているので、一緒に音を感じていただけたらうれしいです。

特に11月のオペラシティ・タケミツメモリアルは、とてもかっこいいホールで天井も高いので、上から音が降ってくるホールの特徴も味わっていただけたらと思っています。

<文・取材 尾崎羽奈>

今後の公演情報

- ■ 公演名

松田理奈ヴァイオリン・リサイタル(東京公演)

■ 日時

11月4日(月・休) 14:00開演(13:20開場)

■ 会場

東京オペラシティ コンサートホール

■ 出演

[ヴァイオリン]松田理奈

[ピアノ]清水和音

■ プログラム

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調 KV454

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006

フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

■ チケット

全席指定:S席6,000円 A席5,000円 B席3,500円

■ 詳細

詳細はこちら

■ お問い合わせ

サンライズプロモーション東京

TEL:0570-00-3337(平日12:00~15:00)

- ■ 公演名

松田理奈ヴァイオリン・リサイタル(大阪公演)

■ 日時

9月28日(土) 14:00開演(13:30開場)

■ 会場

あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

■ 出演

[ヴァイオリン]松田理奈

[ピアノ]伊舟城歩生

■ プログラム

【~ヴァイオリン名曲集~ 心躍る超絶技巧と、心に沁みるメロディー】

ラヴェル:ツィガーヌ

エルガー:愛の挨拶

クライスラー:美しきロスマリン、前奏曲とアレグロ、テンポ・ディ・メヌエット

バッハ:G線上のアリア

ヴィターリ:シャコンヌ

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番 二短調 Op.108

フィンジ:エレジー ヘ長調

マスネ:タイスの瞑想曲

サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン

■ チケット

全席指定:6,000円

■ 詳細

詳細はこちら

■ お問い合わせ

キョードーインフォメーション

TEL:0570-200-888(月~土11:00~18:00)

松田理奈(Lina Matsuda)

神奈川県横浜市出身。3歳よりスズキ・メソードにてヴァイオリンを始める。1989年、桐朋子供のための音楽教室入室。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業後、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースにて研鑽を積み、2006年ドイツ・ニュルンベルク音楽大学に編入。2007年、同大学を首席にて卒業 。2010 年同大学院を満場一致の首席で修了。日本とドイツでコンサート活動する傍ら、ニュルンベルク音楽大学にて教授アシスタントを勤めた。

1997年、第7回日本クラシック音楽コンクール全国大会小学生の部第1位。1998年、第52回全日本学生音楽コンクール大阪大会中学校の部第1位。1999年、初ソロリサイタル開催。2001年、第10回日本モーツァルト音楽コンクールヴァイオリン部門第1位(同コンクール史最年少優勝)。

2002年、トッパンホールデビューコンサートシリーズにて「16才のイザイ弾き」というテーマでソロリサイタル開催。2004年、第73回日本音楽コンクール第1位。併せてレウカディア賞、鷲見賞、黒柳賞受賞。 2007年、サラサーテ国際コンクールにてディプロマ入賞。

これまでにNHK交響楽団、東京交響楽団、東京都交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団等、国内の主要オーケストラと数多く共演するほか、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団、ヤナーチェク・フィルハーモニー室内管弦楽団、ベトナム交響楽団など海外のオーケストラや著名な指揮者とも共演。

2003年秋吉台音楽アカデミー賞。2011年第12回ホテルオークラ音楽賞。2013年第23回新日鉄住金音楽賞受賞。2004~2008年、ロームミュージックファンデーション奨学生。

これまでに、小林庸男、田中みちる、田中裕、村上直子、小栗まち絵、堀正文、元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターのダニエル・ゲーデの各氏に師事する。

2006年11月にビクターエンタテインメント㈱よりデビューアルバム『Dolce Lina~モーツァルト2つのヴァイオリン・ソナタ他』をリリース。2008年9月、ピアノ界の巨匠パーヴェル・ギリロフとベルリンにて録音したセカンドアルバム『CARMEN』をリリース。2008年、ドイツ・バイエルン放送にてクライスラーのバイオリン協奏曲を収録、放送された。2010年7月、紀尾井ホールにてピアニスト清水和音氏とのリサイタルをライブ収録した『Ravel/Live』をリリース。11月にはイザイの無伴奏バイオリンソナタを全曲収録した『YSAŸE』をリリースし「レコード芸術」誌上にて特選盤に選ばれた。2018年5月ブラームスとフランクのソナタをピアニスト清水和音氏と収録した 5枚目のアルバムをリリース。

松田理奈 公式サイト

松田理奈 公式X(旧Twitter)

松田理奈 公式Facebook

松田理奈 公式Instagram

松田理奈 YouTubeチャンネル

C福岡諒祠-512x512.jpg)

©入り.png)