C福岡諒祠-scaled.jpg

)

ピアノを愛する方なら一度は耳にしたことのある「ピティナ」は、みなさんご存じでしょう。多くの階級や部門が設けられ、毎年話題を呼ぶ国内最大規模のピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」。そのなかでも最上位に位置する、年齢制限のないクラスが「特級」と呼ばれ、これまでにも田村響、関本昌平、阪田知樹、角野隼斗、亀井聖矢、鈴木愛美など、多くのピアニストたちを送り出してきました。

そんなピティナ特級で2024年にグランプリを受賞したのが、ピアニストの南杏佳さん。ニコニコ笑顔が似合うすてきな明るい女性ですが、帰国子女ならではの悩みを持ち、それを音楽で表現していた過去もあるのだとか。幼少期のボストンでの音楽生活や日本へ帰国してからのギャップ、さらに年月を経てまたボストンへ渡った気持ちなど、多くのお話をうかがいました。

「杏佳は天才!」アメリカ式ピアノ教育と、日本への帰国

―― さっそくですが、ピアノを始めたきっかけをおうかがいしてもよろしいでしょうか?

ふたつ年上の姉がいるのですが、わたしの物心がついたときにはすでにピアノを習い始めていました。なので幼少期から、ピティナのコンペティションなどに出ている姉の姿をそばで見ていたのです。母が音大卒ということもあり、姉と母が練習室に1日中こもっていたので、その横でずっとひとり遊びをしていました。

でも4~5歳くらいになって、わたしも母の注目を集めたいというか……。「もしかしたらピアノを始めたら母と一緒にいられるかもしれない」という思いがきっかけで、ピアノに触れ始めました。すぐにピアノの音色に魅了されて、おもしろくて仕方なかったです。

―― お姉さんと同じく、お母さまがつきっきりでの練習だったのでしょうか。

いえ、ぜんぜん! あきれられるほど喧嘩しましたよ!(笑)

わたしは昔から頑固な性格で、母が練習に付き添ったり「この曲を先にやった方がいいんじゃない?」などと言われるのが嫌で、「いや、今日は別の曲を弾く!」と突き放していました(笑)。母も「好きにやりな~」と任せてくれたので、ピアノや母を嫌いにならずには済んだのです。

中学に上がったあたりで、もうレッスンの付き添いもありませんでした。というのも、どうしても母がレッスンを聴いていると“母の解釈”になってしまうと当時の先生がおっしゃっていて、自立心や自分で考えていく力が育たないということで、先生と1対1のレッスンになりました。

―― 親子間でピアノを習うと喧嘩になるのは割と定番ですが、とても良い関係を築かれていたのですね。

そうですね。専門的なことを助言するわけではなく、良かったときは「良かった!」、悪かったときは「うん……」のような距離感でいてくれたので、母の存在は安心できました。むしろ、ピアノを習ったことのない愛好家の父が「いま3回まちがったやろ?」などと言ってきて、「やめて~」って母に泣きついていました(笑)。

―― その後、お父さまのお仕事の関係でボストンへ渡ったとのことですが、現地の先生に引き続きピアノを習っていたのでしょうか。

はい、ジュリアード音楽院を卒業された先生に習うことになりました。その先生はまさにアメリカの教育方針が強い方で、もうとにかくほめるほめる! ほめて伸ばすスタイルだったので、どんなに手首がぐにゃぐにゃ、指先ふにゃふにゃでも「杏佳はもう天才! すばらしい!」のほめ倒しでした。なにをしてもすべてほめてもらえましたね。おかげで自分の音楽を見失わずに済みました。

ただ、そこで基礎基本を学んだわけではないのでテクニックがなさ過ぎて、小学校4年生で帰国した際には徹底的にイチから学び直しになりました。ブルグミュラーなど、幼稚園や小学校低学年でやるような課題を毎週毎週与えられて、弾き方から直されました。

―― アメリカでは教本などは使わなかったのでしょうか?

まったく使用しませんでした。週に1回先生のレッスンを受けて、言われたことを直すくらいでしたね。姉とふたりでリサイタルをさせてもらったり、好き勝手にやっていました。

―― 日本だと、バイエルやブルグミュラーあたりで練習が嫌になっちゃって辞めるパターンも“あるある”ですし、やはりぜんぜん違いますね。

そうなんですよ。でも、本当に自分が弾きたい曲を弾かせてもらえて、そして大げさなくらいほめてもらえて、とても楽しかったんです。ただの《きらきら星》みたいな、超定番曲を弾いても「もう杏佳は天才!」と言ってくださる先生でした。ぜんぜんキラキラしていない《きらきら星》だったのですが(笑)。

―― 良い先生に出会われて、ピアノが大切な存在になったのですね。ちなみにレッスンはもちろん英語ですよね?

もちろん英語です。ですが……幼少期にアメリカに渡ったのでほとんど日本語が話せなくなってしまって、帰国してからの日本語の勉強はなかなかか苦労しました。日本の学校の授業についていくのも大変でしたし、みんなに追いつくためにも必死でした。

幼少期、日本にいたころはあまり話さない子どもだったそうで、だからこそピアノに触れることで自分の想いや気持ちをすべて音楽にぶつけることができたのではないかと思っています。「しゃべらない子」状態でアメリカへ行くわけですが、アメリカでは自分の意見を表示しない子は仲間に入れてもらえない、という文化があるので、必要に迫られてか英語は比較的スッと吸収できました。そのため英語優位になって、日本語を忘れてしまったようです。なので、思ったように自分を表現することができるピアノは、アメリカ時代も日本へ帰国してからもとても貴重な存在になっていました。

―― なるほど。その後音楽高校へ進学されていますが、いつごろからピアノで進もうと考えられたのでしょうか。

小学校4年生で日本に帰ってきて、クラウディオ・ソアレス先生に師事するようになりました。ソアレス先生からはテクニックがないことについては毎週言われていたのですが、あるとき「音楽的に光るものを非常に感じる。君はぜったいに芸術家になるべきだ」という言葉をいただいて、そのときから「きっとわたしは音楽と生きていくのだろうな」と薄々感じ始めていました。

あとは姉が先に夕陽丘高等学校の音楽科に進学していたこと、ソアレス先生の奥さまである服部久美子先生が講師として教えられていたことも、音楽科を選んだ理由として大きいですね。滑り止めなしの1本で夕陽丘を受験しました。

―― 先生の言葉で覚悟を決められたのですね。

でも実は中学生くらいのときに、スランプの時期がありました。ピアノを弾くのが嫌になって、母に「違う道を考えようかと思っている」と伝えたんです。母からは「ぜんぜんいいけど、ほかになにができるん?」と言われてしまいました(笑)。

「あ、確かに。ほかにできることもないわ」と思って、結局ピアノの道に戻りました(笑)。

再びボストンへ―― 生涯の師との出会い

―― 音楽の方面に進むと決意した、中学生や高校生のころにあこがれていたピアニストや音楽家はいますか?

わたしが高校生のときに第37回ピティナ・ピアノコンペティションで特級グランプリを取られた、浦山瑠衣さんです。そのとき浦山さんはいまわたしが通っているボストン音楽院に留学されていて、さらに大学も、当時のわたしの志望校であった京都市立芸術大学ご出身だということで、なんだかとても運命を感じました。

当時、特級ファイナリストの4人のコンチェルトを聴ける企画がありまして、ゲネプロから聴かせていただきました。いま思うとそのときの浦山さんは現在のわたしよりも年下だったのですが、ピンヒールで出てきて髪をバサッとされたときのあのオーラに、もうひと目惚れです。

表彰式の際に偶然浦山さんとぶつかってしまったのですが、彼女から「ごめんね、大丈夫?」と声をかけてくださって、ますます好きになってしまいました。そのときに「あこがれの方と同じボストン音楽院に進むぞ!」と決めました。

―― という経緯でボストンへ留学されたわけですが、ヨーロッパ方面は考えたことはなかったのでしょうか。

入学前、当時はちょうどコロナ禍が始まったくらいのころで、オンラインレッスンの夏期講習を受けたのですが、そのときにレッスンをしてくださったのが、いま師事しているマックス・レヴィンソン先生でした。とても温かくておもしろくて、そして日本が大好きな方で、音楽はもちろん人柄にとても惹かれ、レッスンの最後に「あなたに習いたいです!」と伝えました。アメリカ行きはマックス先生との出会いも大きいです。

―― マックス先生とはそこが初めての出会いだったのですか?

そうです。先生のレッスンが受けたくて受講したわけでもなく、本当に運命のような偶然の出会いでした。わたしの音楽を大切にしてくれていて、出会えてよかったなと思える先生です。

―― マックス先生とのエピソードはありますか?

ちょうど2024年のピティナ特級一次予選のころに日本へいらっしゃって、マスタークラスを行ったので通訳としてわたしも同席しました。その後、大阪は初めてということだったので、いわゆる大阪の観光地を一緒に巡りました。道頓堀でまるで親子のようなツーショットを撮ったり飲みに行ったりと、とっても楽しかったです。

彼が人としてすごいなと思ったのは、わたしがボストン音楽院を卒業した際に「もう君はひとりのアーティストで対等な存在だから、これからはアーティスト同士の会話をしよう。だからプロフェッサーなんて敬称で呼ばないでくれ」とおっしゃられたこと。わたしはこんな性格なので、その場ですぐに「マックス~」って呼びましたね。友だちか! みたいな感じです(笑)。

音楽のことはもちろん、音楽以外で悩んでいることも、なんでも相談に乗ってくれる存在です。いまもときどきレッスンを受けていますが、レッスン室に入った段階で「杏佳、なにかあったでしょう」と気付いてくださって、わたしも「ねぇちょっと聞いてよ~」って話し始めたりもします。

―― 親子を通りこして、もはやきょうだいのようなご関係ですね。

師弟というよりは良きアーティスト友だちという感じですね。レッスン中でもわたしの弾き方が気に入ると「ちょっとその弾き方教えて、どうやって弾くの?」と聞かれることもあります。生徒や先生という立場ではなく、自分のアイディアとして、良いと思ったことを吸収しようという姿勢を見せてくれるので、レッスンというよりは音楽を話し合う時間のような雰囲気で、とても楽しいんです。

マックスは日本を愛していて日本語を勉強しているので、「レッスン代いらないから、かわりに日本語を教えてよ」と、zoomで日本語のレッスンをすることもあります(笑)。

「おもしろお姉さん(?)」エピソード

―― 最近、音楽以外ではまっていることはありますか?

ナンプレにはまっています。はまりすぎて、練習の合間の休憩に5分だけやろうと思って、1時間経過していたりします(笑)。実家だと母が「練習室から音がしない」とのぞきに来るのですが、パッと見勉強しているように見えるんですよね。

―― アプリなどではなく、紙で解かれているのですね! 南さんのSNSを拝見すると、おもしろエピソードが満載で……(笑)。

そうですか? たしかに全国のホテルのスリッパはき比べも好きですし、自作のコロッケの写真や、attaccaのつなぎ5秒で手汗を拭く動画は載せたりしました(笑)。

ナンプレは最初はアプリでやっていたのですが、あまりにはまりすぎて、妹が100均でナンプレ集を買ってきてくれたんです。それが座って勉強しているように見えるから、「杏佳が机に向かっているなんて!」と家族は大騒ぎです(笑)。

ピアノは「もうひとりの自分」

―― 話を音楽に戻しまして……いま弾いていて一番楽しい作曲家は誰でしょうか。

ラモーの作品にとてもはまっています。シューマンやブラームスも楽しいのですが、最近はラモー愛が芽生えてきました。チェンバロという楽器をうまく使いこなしているというか、シンプルな作曲法だからこそ、いろんな可能性が見えてくるというおもしろさに気が付きました。

―― これまでに聴いたコンサートで一番印象に残っているものはなんでしょうか。

2015年くらいに名古屋で聴いた、マリア・ジョアン・ピリスさんの公演が忘れられません。彼女のお人柄を痛感するコンサートでした。終演後に少しお話しする機会があって、ピリスさん独特のお辞儀についてうかがいました。

「あなたのためにお客さまは朝から準備をして、そのために間に合うように家を出て、ちょっとおめかしして来てくれるのです。だからこそ演奏の前に、あなたはすばらしい音楽を届ける、世界一のアーティストとしてのお辞儀をしなければいけない。そして演奏のあとは、どんな演奏であっても、その瞬間はただただ“ありがとうございます”という謙虚な気持ちを持たなければならない」

こういった言葉をいただいて、ステージに出てくる所作ひとつとっても、本当にすばらしい方だということを感じました。あのコンサートは忘れられないです。

―― 南さんにとってのピアノは、どのような存在でしょうか。

ピアノは「もうひとりの自分」ですね。伝えるための、表現するための手段です。

―― 幼少期のお話をうかがうと、とても納得のいく表現だと思いました。

でも、ピアノよりもわたしが前に出ることはあってはならないと思うのです。“わたし”よりも音楽が先行しなくてはいけないので、そのすばらしい音楽を伝えるための手段がピアノかなと思います。

あこがれのオーケストラと、大好きなリストを

―― 2025年8月31日(日)に東大阪市文化創造館でおこなわれる、関西フィルハーモニー管弦楽団との公演についておうかがいします。地元のオーケストラですが、共演は初めてですか?

先日、弦楽合奏版のコンチェルトでは共演させていただいたのですが、フルオーケストラは初めてです。地元のオーケストラなのですが、もうわたしからすると雲の上の存在で、ずっとあこがれていたオーケストラです。京都市立芸術大学時代の友人や後輩も関西フィルに在籍しているので、その共演も楽しみです。

―― 指揮の藤岡幸夫さんとも初共演でしょうか。

はい。母校で年に1回の定期演奏会で客員の指揮の先生をお呼びして、合唱とオケを演奏する企画があったのですが、わたしが卒業して2年後くらいから藤岡さんが来られるようになったので、ちょうど時期がかぶらず残念がっていたところでした。画面上や、ステージの上にいらっしゃる姿を見ていた方にやっと会えるのでとてもうれしいです。

―― リストのピアノ協奏曲第1番はご自身で選ばれたのですか?

とくに縛りはなく3曲ほど候補を、と言われて提出しました。すべて同じ字面で提出したつもりだったのですが、最後に書いたリストだけちょっと主張が強かったのかもしれません(笑)。リストの第1番に決まったと連絡を受けたときは、とてもうれしかったです。「南さんといえばリスト」という言葉もいただけました。

―― では、南さんにとってのリストとは?

彼の作品で、わたしの音楽感が変わりました。リストはやはり装飾的できらびやかな面が目立つので、そこに注目が集まりがちではあるのですが、音楽を聴くと信仰心が強くて人間味にあふれていることがとてもよくわかります。リストは晩年、僧侶でもありましたし。知れば知るほど、リストのそういった人間らしい部分に惹かれます。

ですが、これはリストに限らずどの音楽・作曲家においても一緒で、やはり表面的に聴くだけ、楽譜を見ているだけでは見えない部分がたくさんあるので、深く知れば知るほどおもしろいんですよね。リストの作品を勉強することによってそれに気が付くことができたので、リストはわたしにとってとても大切な作曲家です。

―― ちなみに、一番最初に弾いたリストの作品はどれでしたか?

《超絶技巧練習曲》の第4番〈マゼッパ〉でした。とてもキャッチーな作品ですし、幼少期からいつか絶対に弾きたい曲でした。わたし的にはリスト作品の譜読みが一番しやすくて、音数が多いのに手になじむというか、「あ、次はこうなるんだろうな」というフィーリングがとても合うんです。

身長も高くなく手も小さいのですが、同じく小柄なマリア・ジョアン・ピリスさんに「無理をしないで、わたしたちの手でできることをしなさい」と言われて、“小柄な女性がリストを弾く”ということに対する考え方も変わりました。わたしにしかできないリストを弾きたいと思って、ずっと勉強しています。

―― では、念願かなってのコンチェルトなのですね。

第1番も第2番もどちらも弾いてみたうえで、やっぱりわたしには第1番だなぁと思っています。

指揮の藤岡先生ともお話したのですが、今回のプログラムはクラシック初心者でもとても聴きやすいものがそろっています。コンチェルトというとどうしても30~40分かかるものというイメージですが、この第1番は16~17分くらいにギュッとおいしいところが凝縮されていて、30分くらいの満足感を16~17分で得られる作品なんですよ。

―― たくさんの楽しいお話をありがとうございました。最後に南さんの演奏を楽しみにしているららら♪クラブの読者へ向けて、メッセージをいただけますでしょうか。

わたしたちが演奏するクラシック音楽のターゲットは、やっぱりどうしてもクラシックを非常に好きな方が多くなります。それはもちろんとてもうれしいのですが、じゃあクラシックを知らない方々はクラシックが嫌いなのか? と言われると、そうではないと思うんです。ただ知らないだけ、行ったことがないからわからなくて、その結果行かないという選択をされる方が多いのではないでしょうか。

クラシック音楽ってポップスなどのほかの音楽とそんなに大差はなくて、ただ歴史と解釈が深いだけなんですよね。きっとどんな方も楽しめるものであると、わたしは信じています。

みなさま、8月31日夏休み最後の日、ぜひお家を出て会場へ足を運んでくださいね!

<文・取材 浅井彩>

今後の公演情報

-1-1-scaled.jpg)

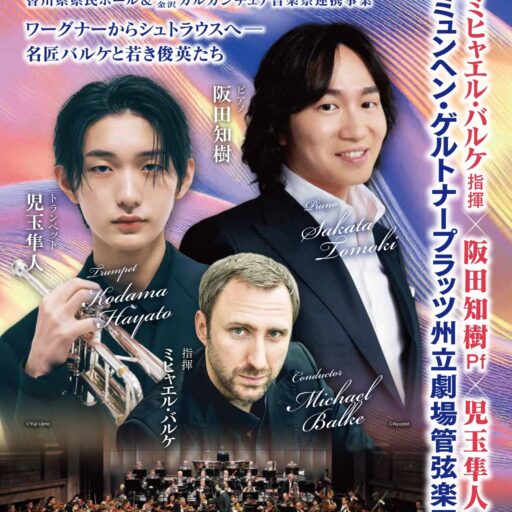

| 公演名 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 東大阪特別演奏会 |

|---|---|

| 日時 | 8月31日(日) 15:00開演(14:15開場) |

| 会場 | 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール |

| 出演 |

[指揮]藤岡幸夫 [ピアノ]南杏佳 [管弦楽]関西フィルハーモニー管弦楽団 |

| プログラム |

グリンカ:歌劇《ルスランとリュドミラ》より〈序曲〉 リスト:ピアノ協奏曲第1番 変ホ⾧調 チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 Op.74《悲愴》 |

| 詳細 | 詳細はこちらから |

| お問い合わせ |

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 |

南杏佳(Kyoka Minami)

2024年第48回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ。併せて聴衆賞、文部科学大臣賞受賞、スタインウェイ賞受賞。

大阪府出身。大阪府立夕陽丘高等学校音楽科を経て、京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻を卒業、ボストン音楽院にて修士課程、Graduate Performance Diploma課程を修了。幼少期を米国ボストンにて過ごす。2024年ルイスヴィル湖国際ピアノコンクールにて第3位受賞。リベイラン・プレート交響楽団、サンパウロ青少年交響楽団、ボストン音楽院管弦楽団らとピアノコンチェルトを共演。

国内では、ピティナ・ピアノコンペティションC級全国大会ベスト賞、Jr.G級、F級全国大会入選、G級全国大会ベスト賞、2024年特級グランプリ受賞。堺国際ピアノコンクールC級第1位、D級第2位、E級第1位、一般部門第1位ならびにオーディエンス賞。これまでに、甲斐環氏、Alice Wilkinson氏、クラウディオ・ソアレス氏、服部久美子氏、田村響氏、Max Levinson氏に師事。2019年度公益財団法人青山音楽財団奨学生。現在、授業料全額免除の奨学金を得て同音楽院Artist Diploma課程在学中。

南杏佳 ピティナ公式サイト

南杏佳 公式X(旧Twitter)

南杏佳 公式Instagram

南杏佳 公式YouTubeチャンネル

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)