音楽を愛する人のバイブルとも言える漫画「のだめカンタービレ」(原作:二ノ宮知子)は、説明がなくともみなさまご存知でしょう。漫画からスタートし、テレビドラマ、映画と世界を広げていった“のだめ”ワールドには、のだめと千秋たちの世界を音として体験することができるリアル・コンサートも存在します。「生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会」は、テレビドラマのスタートより前の2006年1月に愛知県春日井市で初演され、日本全国へと広がり続けて、原作の連載が終了した現在も絶大な人気を誇っています。

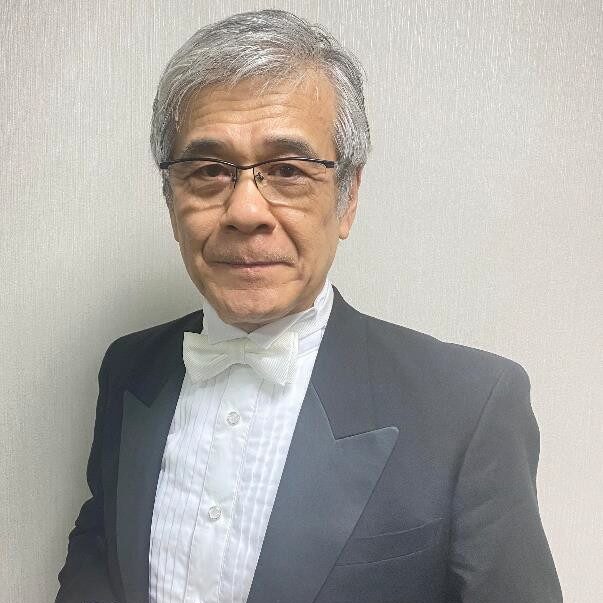

「のだめカンタービレ」を読んだことのある方なら一度は目にしたことのあるクラシック音楽家が、元(NHK交響楽団の首席)オーボエ奏者で、現在は指揮者として活躍中の茂木大輔さん。原作漫画のアドバイザーや、ドラマ、映画、ミュージカルでのクラシック音楽監修、“のだめコンサート”の企画者として、そしてさまざまなコンサートの企画・指揮者として幅広く活動されていることはご存知のとおり。

音楽との出会いや、“五十の手習い”として50歳で音楽大学に入りなおしたエピソード、そして「のだめカンタービレ」と作者・二ノ宮知子先生との出会い、“のだめコンサート”秘話まで、たっぷりとお話をうかがいました。

音楽とのなれそめ、そして“五十の手習い”

―― NHK交響楽団の首席オーボエ奏者として活躍され、近年は指揮者として全国を飛び回り、クラシック音楽の魅力を伝える活動に尽力されておられます。最初に音楽に魅入られたエピソードなどありましたら教えてください。

いろいろなことがあったと記憶していますが、中学生くらいから「学校の文化祭などでブラスバンドや合唱を聴いたときに、妙に感動する」ということはありましたね。

ビートルズが好きでバンドやっていましたし、最初は音楽より演劇のほうがやりたいとも思っていました。高校生になったら演劇部に入りたかったのですが、演劇部はなくって。音楽系のクラブはマンドリン部と吹奏楽部しかなかったので、そこで吹奏楽を選んだのが出発点となりました。軽音楽部や合唱部、ミュージカル、オペラなどがあればそのあたりにも興味をもったかもしれませんが、吹奏楽しか選択肢がなかったのでオーボエをやることになったというところです。

―― オーボエ奏者として活躍しながら、指揮活動も若いころから続けてこられたとうかがっております。指揮活動を始めたきっかけのようなものはありますか?

中学生のときから合唱の指揮者をやったり、高校の吹奏楽部時代や、オーボエ専攻で音大に進んでも指揮をしていました。もちろん、そのときはやり方もわかっていませんでしたし、自分が指揮者になれるとも思っていません。まずはドイツで体験していたような一流オーケストラでオーボエ奏者になることが目標でしたし、それを実現できて幸せでした。ただ、「指揮をやりたい」という気持ちはどこかにずっとあったんです。

著書『オーケストラ楽器別人間学』(新潮文庫)がヒットしたときに、それを題材にコンサートをやろうということになりました。NHK交響楽団のメンバーでオーケストラを結成して、トークを交えながら少しずつ演奏する、というスタイルのコンサートだったので、自分で指揮してみることにして、お許しをいただきました。――ここが指揮者としてのスタートでしたね。やってみたら、すごく楽しかったんですが、いろいろできないことも見えてきた。それで、指揮者の岩城宏之さんに「教えてください」とお願いしたんです。いま考えると、いきなり岩城宏之さんのところに行くってあまりに楽観的だったなと思います。

数年後、岩城先生は亡くなってしまったのですが、のだめコンサートで、いよいよプロのオーケストラを振ることになりました。この現場はやはり冷や汗の連続で、このままじゃ本当にまずいと思って、今度は広上淳一先生のところへ行ったら「教えますが、まずは外山雄三先生のところで2~3年勉強してきてください」とアドバイスをいただきました。それで岩城宏之先生から外山雄三先生へとリレーされて、その後、50歳のとき、広上先生が教授を務めている東京音楽大学の入試を受け、とうとう指揮科に入学しました。指揮者としての専門教育を受けて、このあたりから「自分の道は指揮者なのかな」と思うようになっていきましたね。

NHK交響楽団の定年退職とともに、広上先生から「いよいよだね。もうオーボエはやめて、指揮だけを真剣にやりなさい」と言われ、非常に悩みましたが、その決断をして、専業で指揮者になる決意をしました。

―― 50歳で入試を受けて、もう一度大学生をするというのはなかなか決心がいりますね。

最初のうちは教室をのぞきに行っていたのですが、「指揮者はこんなに勉強することがあるのか」と。とくにN響にいると、たいていのオーケストラ曲はほとんど演奏したことがあるし、ベートーヴェンやブラームスといったメインのレパートリーとなるものは、世界の巨匠たちと何十回と共演してきたんですよね。「いい演奏とはなにか」ということもわかっているつもりだったし、作品自体も暗譜するくらい知っているつもりだった。もちろん、いまでもオーケスラ団員だったときの経験は僕を助けてくれていますが、それだけで指揮はできない。指揮者と奏者はまったく違う仕事なんだな、ということが見えてきたんです。

広上淳一先生はとてもやさしい人で、最初のうちは「オーケストラ奏者の経験があるから、指揮もできるんじゃないか~」などとと言ってくれていました。ところが、だんだん本音が出てくると「奏者の経験だけでできる仕事じゃない、舐めちゃダメだよ」とおっしゃるようになった。自分でもこのままじゃまずいなとわかってきたので、入試から受け直して大学で専門的に学ぶことにしました。50歳で息子と同じ年齢の学生さんとクラスメイト、ライバルになって過ごした大学生活はすごく楽しかったですよ。ただ、入試の勉強は大変でしたね。

50歳になっていまさらそんなことを言っている場合ではないんでしょうけれど、こんなにたくさんのことができなければ音大にも入れないのか、と。指揮実技以外に聴音、理論、スコアリーディングの初見、ピアノ、ソルフェージュやペーパーテストもあります。この基礎力があった上での指揮者なので、「自分はいままで一体なにをやっていたんだろう」という感じではありましたが、それまでモヤモヤしていたものが晴れて、スタートラインに立てたという気持ちで取り組んでいました。

なにもかもが衝撃だった―― 漫画「のだめカンタービレ」との出会い

―― 茂木さんが「のだめカンタービレ」のコンサートに関わるようになった経緯を探っていきたいのですが、まずは漫画「のだめカンタービレ」との出会いをお話しいただけますでしょうか。

漫画「のだめカンタービレ」との出会いは本屋でした。6、7巻くらいのころ、平積みされている状態で見つけました。

「あぁ、クラシック音楽の漫画が出ているな」とまず思いましたが、こういうのって音楽家として読むとき、ちょっと警戒心のようなものがあるんですよね。まちがったことが描かれていたり、読者に誤ったイメージを植え付けないでほしいなとか、ありえないことでドラマが盛り上がっていたりするんじゃないか、とか。当時、漫画「のだめカンタービレ」の表紙は、主人公の“のだめ”がいろんな楽器を持っていたり、ときには演奏しているイラストでした。オーボエもあったのですが、あの複雑な構造の楽器をきちんと描いているんですよ。見れば見るほどちゃんと描いている。どこにもバツをつけるようなところがない絵だったのです。

「これはかなり一生懸命やっている人だな」と思って、そのとき売っていた単行本をすべて購入して読み始めました。まずは漫画としてのおもしろさに惹きつけられましたし、それ以上に、クラシック音楽・音大の世界を忠実に描き出していることに驚きました。音大にはどんな学生がいて、どんな生活をしているのか、どんな精神状態なのかというところまで含めて、抱えている問題までしっかり描き出している漫画だなと思ったのです。

7巻まで読んでみて、「この人はまちがいなく音大を卒業した人だ、そうじゃなきゃわからないメンタルを持っているな」と確信しました。作中に登場するクラシック音楽の作品も、ありがちな超有名曲ではなくて、あまり有名でない、表題がついていない作品が出てくるあたりも大きい。

例えば、オーケストラの授業のシーンで、千秋(主人公のひとりで、指揮者として育っていくキャラクター)が最初に振ることになった、ベートーヴェンの交響曲第7番。この作品は結果的に「のだめカンタービレ」のテーマ曲となり有名になっていくわけですが、漫画が描かれた当時、あえてベートーヴェンの交響曲第7番なんて、音大出た人じゃなきゃ選ばないんじゃないか、と。

さらに、作品中に現れるドイツ語がまたすごいんですよ。ちょっと調べたくらいでは書けない、現地で口語体で話されているドイツ語が使われているんですよね。「この作者は音大を出てからドイツに留学した人なんじゃないか」と勝手に推測していました。それで一種の仲間意識を抱いて、ファンレターを出したんです。そしたら、ぜんぜん違った。作者は音大を出ていないどころか、クラシック音楽をほとんど聴いたこともない人だったとわかって、仰天しました。

僕はもし参考になったらと思って、ファンレターと一緒に自分の本を送ったのですが、それが編集部に届いてすぐに編集者さんから電話がかかってきました。「のだめカンタービレ」を執筆するにあたり、二ノ宮先生はいくつも資料をあたっていて、僕の本もすでに読んでおられたんだそうです。編集部は、差出人が“茂木大輔”の手紙を見てクレームが来たんじゃないかと思ったそうですが、開けてみたらファンレターだったので、大変喜んでいただいたというわけです。

「のだめカンタービレ」の連載が始まった当初、二ノ宮先生はご自身のホームページで音大生と交流されていて、彼らの実体験をもとに漫画を描かれていました。いろんな楽器の学生を紹介してもらって、演奏姿を写真に撮って絵に起こしたりもしていたようです。また音大の先生と直接コンタクトを取って、授業やコンサートで取り上げる作品だったり、あるいは指揮者がオーケストラの授業でどんなことを学生に指摘するのか、などを徹底的にアドバイスもらいながら作り上げておられました。

僕がファンレターを送ったとき、連載はパリ編に入るところでしたが、いよいよプロの世界を描くにあたって、アドバイザーを探していた時期だったそうです。ファンレターを送ったことは、まさに渡りに船になったわけですね。僕は留学経験もありますし、留学生たちやプロの音楽家がどんな生活を送っていてなにを考えているのか、という面でもアドバイザーとして協力することになりました。

―― 原作連載が終わってから15年が経過していますが、いまも「のだめコンサート」は人気がありますね。スピンオフ・イベントでここまで人を惹きつける「のだめカンタービレ」の原作の魅力とはなんでしょうか。

これは二ノ宮先生が口癖のようにおっしゃっていたことなんですが、「その世界にいる人が誰ひとり嫌な思いをすることのない作品を残したい」と。もちろんフィクションの世界だし、現実に起きることしか書いちゃいけないなんてことはないんだけど、根本的な空気感のようなものをきちんと尊重してくださる。

二ノ宮先生はいろんな人に質問をする方で、プロットの段階で、例えば僕なり、“リアルのだめ”(のだめカンタービレの主人公“のだめ”のモデルとなったピアニスト)なりに「これ、違和感ないですか?」と聞いてくださる人なんです。これは絶対ありえない、なんか変、ということがないようにしたい、というスタンスは漫画だけでなく、ドラマや映画になっても変わりませんでした。この姿勢が、音楽に携わっていた人―― これはプロだけではなく、合唱や吹奏楽、あるいはリコーダーや鼓笛隊など、学校で音楽が好きだった、部活をやっていたというような人たちも含めると日本中にたくさんいるわけですが、こういう方々に刺さったようです。

音楽経験のある人にとって、違和感のある描写はがっかりするじゃないですか。二ノ宮先生は研究して、努力して、取材して、いつも我々の目線、気持ちを感じながら描いておられた。セリフや人物の配置、ピアノを弾く指先の形、手首の高さまで、細かく検討、研究されていました。そういった細部の作り込みの積み重ねが、「『のだめカンタービレ』はなかなかわかっているよね」という評価につながったのだろうと思います。オーボエのリード作りをひとコマ描くのにスタジオまで行って、リードを最初から全部作って見せたこともありましたよ。

そして「のだめカンタービレ」の原作がなぜいまだに人気があるかって、なんと言っても二ノ宮知子の漫画家としての魅力がこの作品にはあふれているからですよ。ラブコメで爆笑もすれば、涙もするという、漫画としてのおもしろさが、ね。

―― 先生がお好きな「のだめカンタービレ」のエピソードを教えてください。

ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のエピソードですね。

文化祭で千秋がソリストとして演奏している会場へ、それを聴くためにのだめが着ぐるみを着たまま客席の一番うしろに駆け込んできます。その演奏を聴いて、のだめは初めてピアニストになりたい、この曲を弾きたい、そして千秋に追いつきたい、上手くなりたいと決心をするわけですが、そこで描かれている心理描写に、音楽家に対する洞察力の鋭さを感じます。

このとき、指揮者のミルヒー(世界的指揮者・シュトレーゼマン。千秋の師匠であり、のだめと千秋の成長を導く)が千秋とともに舞台に出ていくシーンも好きですね。舞台に出る直前にミルヒーが千秋を振り返り、「さあ 行きますか。楽しい音楽の時間デス」と言うんです。

ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、ウキウキとダンスパーティーにいってシャンパンでも飲もう、というノリで演奏できる作品ではない。みんな本心は怖い。でもその上に、演奏を成し遂げた最大の幸せが待っているのを知っているから、登ろうとする。

きっとあのセリフは、アメリカ映画なんかで戦場にいくときに、死を覚悟したうえで「楽しい時間」と言っている、ああいう感覚なんじゃないかなと思います。その証拠に、このセリフを吐くミルヒーの眼を、二ノ宮先生はゴルゴ13のような殺気を漂わせて描いているんですよね。あぁ、音楽家を知ってるな、音楽の怖さを知っているな、と思いました。

コメディを描くという大変な作業をずっとやってきた大天才としての漫画家の二ノ宮知子、そして芸術家としての二ノ宮知子と、我々の世界がこういうところで本質的に共鳴しているんじゃないかなと思ったりもします。彼女でなければ乗り越えてこられなかったことがたくさんあるんだろうな、と。

生で聴くのだめカンタービレの音楽会

―― 「生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会」はどのような経緯で始まったのでしょうか?

漫画のアドバイザーとして協力するうちに、後ろのほうにスペシャルサンクスとして名前を出していただけるようになりました。それを愛知県春日井市の「公益財団法人 かすがい市民文化財団」のスタッフが見つけて、コンサートをやりたいと連絡をくれたところから「のだめコンサート」が始まりました。

―― 愛知県春日井市で全国にさきがけてコンサート化されたんですね。

そうですね。テレビドラマより早いタイミングでした。そこから僕が企画と指揮をさせていただく流れができたんですね。

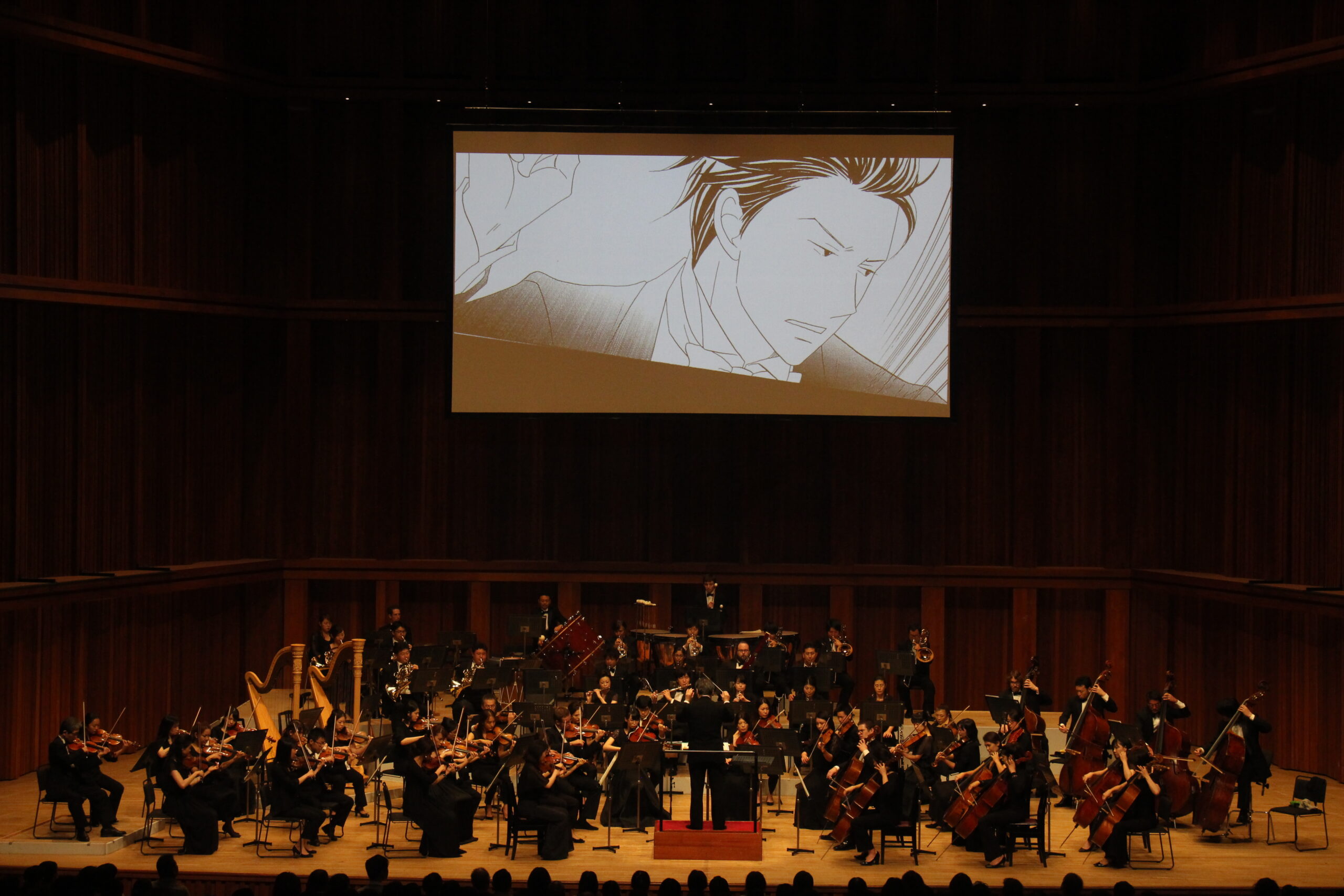

コンサートでは原作の画像、あるいは作曲家の肖像写真などを投影して、そこにわかりやすい解説をつけています。ここからが第1楽章ですよ、これは第2主題ですよ、という表示を出したり、楽語のアンダンテ・カンタービレ(Andante cantabile)は“ゆったりと歌うように”というように日本語訳を出したりもしました。

それともうひとつ、当時画期的な試みとなったのは、オーケストラで誰かがソロを吹いているときに、その方のお名前やお写真を出すことです。そうすると、「いま聴こえている音はクラリネットの音なんだな」ということがわかりますし、注目しますよね。オーケストラメンバーのひとりとして演奏している方がどんな音を持っていて、どんな人生があるのか、ということを知って、また想像していただくことで、オーケストラはすごく感動的になる。こうして「のだめコンサート」の手法を確立していきました。

ラヴェルの《ボレロ》で、最初はソロでひとりずつ出ていた名前が、曲が盛り上がるにつれて「第1ヴァイオリン」として12人もいっぺんに出てきたりするのは、リハーサルでみなさん笑い転げてましたけどね(笑)。

―― 2025年8月2日(土)、3日(日)には兵庫県立芸術文化センターで公演が行われますが、プログラムの聴きどころ、出演者について聞かせてください。

このコンサートにいらっしゃるお客さまは、必ずしも「のだめカンタービレ」のコアなファンではありません。“わかりやすくてカジュアルなコンサート”というとらえ方で聴きに来てくださる方が半数以上だと思います。だから漫画にほんの少しだけ出てくる作品というよりは、「のだめカンタービレ」定番のプログラムを組むことを意識しています。まさに1日目は定番プログラムですね。

1日目の最初のモーツァルト《2台のピアノのためのソナタ》は、アンケートを取ると必ず上位に来る作品です。のだめと千秋が一番最初に共演している曲ですね。「たった2小節でまちがえるな!」で千秋が譜面を投げ飛ばすあのシーンです。

ベートーヴェンの交響曲第7番は説明するまでもなく、「のだめカンタービレ」のテーマ曲的な立ち位置ですね。ドラマのオープニングテーマとしても使われました。

ショパンのピアノ協奏曲第1番は漫画の最終的な局面で、ロンドンでミルヒーがのだめを強制的にデビューさせてしまうという、とても印象的なシーンで出てくる作品です。原作の印象的なシーンで使われている作品を、原作のイラストを使用したスライド付きで読みながら聴けるというのは、ファンの方々は非常にうれしいのではないでしょうか。のだめをあまり知らない方も、このプログラムであれば、ストーリーを感じながら聴いていただけると思います。

―― ソリストとしてピアニストの高橋多佳子さんと三原未紗子さんが登場されますね。

高橋多佳子さんはこのコンサートの常連のピアニストです。ここ数年ちょっとスケジュールが合わなくて出演が叶いませんでしたが、今回は出ていただけることになりました。なんといってもショパン国際ピアノコンクールの入賞者ですからね。本格的なショパンの協奏曲を弾いていただけます。

もうひとりの三原未紗子さんは今回が初登場です。非常に注目していまして、過去に何度もオファーしていて、彼女も出たいと言ってくださっていたのですが、なかなかスケジュールが合わず……ようやく登場してもらえることになりました。三原さんはヨハネス・ブラームス国際コンクールで優勝されて、華々しく活躍されています。クラシックの定番作品の演奏もすばらしいのですが、現代曲などにもレパートリーを開拓して非常に意欲的に活動されています。

今年2025年1月に埼玉の所沢で開催した「のだめコンサート」を聴きに来てくださったのですが、終演後楽屋に走って来て開口一番おっしゃったのが、「マングースと写真を撮ることは許されますか?」でした(笑)。それくらい「のだめカンタービレ」がお好きだそうで、そういう意味でも今回の出演を楽しみにしてくださっています。

髙橋さんと三原さんは桐朋学園大学でピアノを教えている同僚でもあるので、これまでにもふたりで演奏会をやったことがあるそうで、《2台ピアノのためのソナタ》も期待できますよ。

―― 2日目のオール・ラヴェルはどんなプログラムですか?

今年2025年は生誕150年というラヴェルのアニバーサリー・イヤーです。二ノ宮先生が一番好きな作曲家はラヴェルなので、これをやらないわけにはいきません。

ラヴェルは「管弦楽の魔術師」と言われていますが、オーケストラの使い方が天才的にうまい作曲家です。ラヴェルがおもしろいのは自作曲をピアノ版もオーケスラ版も自分の作品として等価値で置いている部分です。《道化師の朝》《亡き王女のためのパヴァーヌ》《マ・メール・ロア》あたりがそうですね。

オーケスラとピアノ、両方の魅力を引き出すことに大成功している作曲家って、実はそんなにいないんですが、ラヴェルはすべて自分で編曲しており、どちらも自分の作品として存在しています。今回はピアノ版をまず聴いていただき、そのあとすぐにオーケストラ版を演奏することで、「ピアノで聴いたメロディーをオーケストラで聴いたらこんな音になる」という、驚くような体感をしてもらおうと考えています。僕自身、自分で音源を連続して聴いてみて、「こうなるのか!」などと感動しています(笑)。

今回はムソルグスキーの《展覧会の絵》も用意しています。この作品は、ムソルグスキーが友人の画家ガルトマンの遺作展に出かけ、そこに飾ってあった絵の印象から作品を作ったという背景がありますが、若い友人を失った悲しみとともに深い友情がわかるすばらしい作品です。それをラヴェルが編曲して、絢爛たる管弦楽組曲として生まれ変わらせました。ピアノ版・オーケスラ版の楽譜を比較して読むと、ピアノで作ったデッサンに、どんな絵具を乗せて色を付けていったのかが見えてきます。まさかこの楽器にこんなことを要求するのか、と唸ることも何度もありました。

それから《ピアノ協奏曲 ト長調》。ラヴェルはアメリカ演奏旅行でガーシュウィンの作品や多くのジャズ音楽に触れて、その魅力の虜になった。楽器の使い方やブルースの音階など、それらをふんだんに使っているのが《ピアノ協奏曲 ト長調》です。おもちゃ箱をひっくり返したみたいにキラキラ輝く音楽なんだけど、なかでも第2楽章は本当に美しいのです。ピアノがソロで美しい旋律を奏でているなか、オーケストラがそっと寄り添って弾き始める瞬間は、涙なしには聴くのが難しいくらい。

―― たくさんの魅力的なお話をありがとうございました。公演に足を運ぶファンへメッセージをお願いします。

ラヴェルの《ピアノ協奏曲 ト長調》第2楽章は「のだめコンサート」第1回公演を春日井でやったとき、二ノ宮先生へのプレゼントとしてアンコールで演奏したのですが、大変気に入ってくださいまして。漫画の中でも非常に重要なシーンで使っていただいたという経緯もあり、今回プログラムに入れました。

1日目はこれ以上ない定番を楽しんでいただき、2日目はオーケストラの魅力と、稀有な芸術性を発揮した作曲家モーリス・ラヴェルの魅力を存分に味わってくださいね。

<文・取材 尾崎羽奈>

今後の公演情報

| 公演名 | 生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会【8/2(土)】 |

|---|---|

| 日時 | 8月2日(土) 15:00開演(14:15開場) |

| 会場 | 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール |

| 出演 |

[企画・指揮・おはなし]茂木大輔 [ピアノ]高橋多佳子、三原未紗子 [管弦楽]関西フィルハーモニー管弦楽団 | プログラム |

モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448より第1楽章(ピアノ:高橋多佳子/三原未紗子) ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11(ピアノ:高橋多佳子) ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 Op.92 |

| チケット | 全席指定:S席6,800円 A席5,800円 B席4,800円 S席2公演通し券12,800円 |

| 詳細 | 詳細はこちらから |

| お問い合わせ |

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 |

| 公演名 | 生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会【8/3(日)】 |

|---|---|

| 日時 | 8月2日(土) 15:00開演(14:15開場) |

| 会場 | 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール |

| 出演 |

[企画・指揮・おはなし]茂木大輔 [ピアノ]高橋多佳子、三原未紗子 [管弦楽]関西フィルハーモニー管弦楽団 | プログラム |

【モーリス・ラヴェル特集】 組曲《鏡》より〈道化師の朝の歌〉(ピアノ:三原未紗子) 《亡き王女のためのパヴァーヌ》ピアノ版(ピアノ:三原未紗子) 《亡き王女のためのパヴァーヌ》管弦楽版 組曲《マ・メール・ロワ》より〈眠れる森の美女のパヴァーヌ〉〈美女と野獣の対話〉〈パゴダの女王レドロネット〉(ピアノ連弾:高橋多佳子、三原未紗子) ピアノ協奏曲 ト長調(ピアノ:三原未紗子) ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲《展覧会の絵》 ※一部ピアノ版を事前に演奏~管弦楽版全曲(ピアノ:高橋多佳子) |

| チケット | 全席指定:S席6,800円 A席5,800円 B席4,800円 S席2公演通し券12,800円 |

| 詳細 | 詳細はこちらから |

| お問い合わせ |

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 |

茂木大輔(Daisuke Mogi)

ミュンヘン国立音楽大学大学院修了(オーボエ専攻)、バンベルク交響楽団、バイエルン放送交響楽団などの首席オーボエ奏者に客演するほか、ヘルムート・リリンクのもとバッハ演奏を集中的に学び、録音や世界各地への演奏旅行などに参加。86年からシュトウットガルト・ フィルハーモニー管弦楽団の第1オーボエ奏者を経て、1990年から2019年まで30年間に渡りNHK交響楽団首席オーボエ奏者を務めた。2018年、その功績によりN響より「有馬賞」受賞。ソロ、協奏曲、音楽祭への出演など多方面で活躍するほか、独自の企画による多数のCDをリリースして注目を集める。

1996年から指揮活動に入り、オーケストラの楽器やバッハの教会音楽、ベートーヴェンのシンフォニーなどの解説コンサートで全国的に活躍。二ノ宮知子「のだめカンタービレ」原作に取材協力、ドラマ、アニメ、映画では「クラシック音楽監修」と俳優の演奏演技指導などを担当した。自ら企画・指揮する「生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会」を全国展開。一流オーケストラとソリストを起用して本格的演奏で高い評価を得ている。

現在までに仙台フィル、山形交響楽団、アンサンブル金沢、東京フィル、名古屋フィル、京都市響、日本センチュリー交響楽団、兵庫PAC、広島交響楽団、九州交響楽団、琉球交響楽団、シエナ・ウインド・オーケストラなど多数の団体を指揮している。

山下洋輔・筒井康隆をはじめジャズや文学とのコラボレーション、作曲、即興、「N響アワー」「ららら・クラシック」「DJクラシック」「たけしの誰でもピカソ」「NMBとまなぶくん」などテレビ・ラジオへの出演、NHKカルチャーを始めとするレクチャー、音楽史研究、楽譜研究など活動は硬軟含めて極めて多岐に渡っている。

2009年より、4年間にわたって東京音楽大学および大学院にて指揮実技、音楽理論、スコアリーデイングなどを学び、2013年優秀な成績をもって大学院を卒業。指揮を故 岩城宏之、および外山雄三、広上淳一、田代俊文、三河正典の各氏に師事。

2019年よりオーボエ奏者としての活動に終止符を打ち、専業指揮者として活躍を始める。同時に母校東京音楽大学の指揮科で助教・講師として2025年まで後進の指導にもあたった。

執筆でも知られ、「決定版 オーケストラ楽器別人間学」(中公文庫)「交響録:N響で出会った名指揮者たち」「名曲の曲名」(音楽之友社)など多数の著書がある。

NHK交響楽団E6RGQ75R79_7-512x512.jpg)

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)