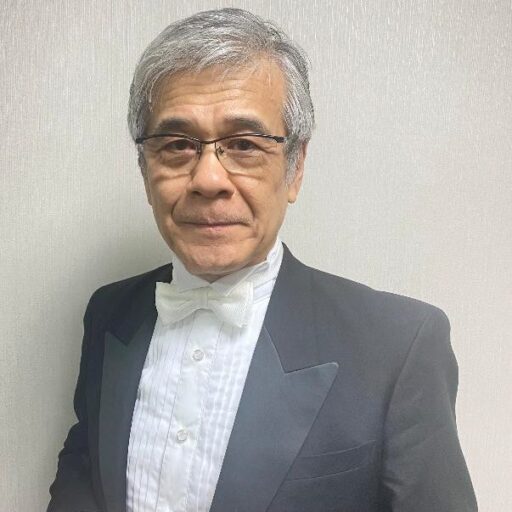

イタリアを中心にヨーロッパ各国の名だたる歌劇場でタクトを取り、オペラ指揮者として絶大な信用を得ている吉田裕史さん。日本でもボローニャ歌劇場フィルハーモニーを率いて、姫路城、名古屋城、京都国立博物館、平城宮跡、法隆寺などで野外オペラを成功に導いている。現在はウクライナ国立オデーサ歌劇場の首席客演指揮者も務めており、2025年3月にこの劇場の楽団ともに来日公演を果たす。そんな吉田さんに指揮者への道のりと、戦火の中にあるウクライナの歌劇場の来日公演を実現させるにいたった思いをうかがった。

映画音楽でオーケストラのすばらしさを知る

―― 音楽との出会いは、どのようなものでしたか?

父が大の映画好きでしたので、家には映画音楽のLPレコードがいっぱいありました。そのほとんどがオーケストラの演奏でしたね。何百枚っていうレコードがあって、子どものころはSANSUIの古いステレオで聴いていました。毎日、飽きずに針を落としてね。レコード針がすぐダメになるって、父がボヤいていましたよ。それが、オーケストラの音を好きになった原体験だと思います。

―― 特に好きだった1枚はありますか?

絶対、『サウンド・オブ・ミュージック』ですね。〈すべての山に登れ〉の、クライマックスのオーケストラサウンド……。本当に聴くたびにワクワクして感動して。レコードってCDよりもなんか、あったかい音だった気がします。それで音楽が好きになって、あとはピアノを習いに通わせてもらい、小学校では器楽クラブでフルートをやって、中学校ではトランペットを吹いていました。

人生を決定づけたブラームス

―― 指揮者をめざすきっかけになった、特別な体験はおありですか?

これはもう小澤征爾さんです。高校2年生のとき、1986年2月に小澤さん率いるボストン交響楽団の日本公演がありました。吹奏楽部の後輩のお父さんがチケット買ってくれて、「ふだんお世話になっている先輩と一緒に行ってきなさい」ということで、私を誘ってくれたんです。いま思えば、人生を変えたすばらしいプレゼントをいただきました。

もう40年近く経ちますけど、いまでも鮮明に覚えています。1曲目がリヒャルト・シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》、2曲目がブラームスの交響曲第1番でした。高校2年生の2月ごろって、受験とか進路を決める時じゃないですか。もうそこで決まっちゃいましたね。

ブラームスの第1番 第4楽章の「ソ~ド~シド~ラ~ソ」っていう、コーダの前ですね。あそこでね、「これしかもう職業はない、これになる!」って本当に決めて、以来40年間、ずっと原動力になっています。

終演後、サインを求める人の行列をすり抜けて楽屋に押しかけて、小澤さんに「指揮者になりたいんです!」って言ったんです。そうしたら小澤さんに「あぁ、そうか」って30秒ぐらい目を見られましてね。「本気のようだね」って言われて「タングルウッドにいらっしゃい」とおっしゃった。本当に怖いもの知らずっていうのはすごいですよね。

―― 当時、小澤さんが関わって後進の指導もしていた、タングルウッド音楽祭ですね。実際に行かれたんですか。

行けなかったんです。お金もなかったし、親も「なんのこっちゃって」感じだったし。私、わりと行動力はあると思うんですけど、タングルウッドには行けなかったですね。ただ30何年か経って、2018年に小澤さんがドイツ・グラモフォンの創立120周年記念コンサートをサントリーホールで指揮されたとき、関係者の方に小澤さんに引き合わせていただきました。それまでにも自分から声をかける機会あったんですよ、でも、少なくとも指揮者と呼ばれる身分になってからお会いしたいという気持ちがあったので、控えていたんです。

「あの時の高校生です。指揮者になれました!」って言おうと決めていたので。で、そのときにやっと報告できました。小澤さんとの写真も残っています。小澤さんは、「うん、あぁ君か」って言われましたけど、本当に覚えていらっしゃったかどうか(笑)。でも小澤さんは記憶力がすばらしいので、もしかしたら本当に覚えていてくれたかもしれないですね。

世界的ソプラノ歌手との、もうひとつの出会い

―― デビューから一貫して、オペラを中心に指揮しておられますが、そのきっかけは?

オペラ指揮者になろうと思ったのは、また別の出会いがきっかけでした。

日本が世界に誇るソプラノ歌手で、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン歌劇場やイタリア・ミラノのスカラ座で“蝶々さん”を歌った東敦子さんです。東先生が東京音楽大学時代に門下生を集めて《ラ・ボエーム》をやったときに、指揮を頼まれたのです。東先生の門下生で仲のいい後輩が「吉田先輩、今度オペラをやるんで、先生が指揮者を見つけてきなさいっておっしゃいまして、先輩やってくれませんか?」って言うんです。

当時はイタリア語もできないし、オペラなんて《フィガロの結婚》の抜粋ぐらいしか振ったことなくて、いま思えば、よくやったなと思いますね。それでも東先生の指導のもと、門下生たちと半年ぐらいかけて《ラ・ボエーム》全編みっちり勉強して、オペラの虜になったんです。

練習のとき、たまに東先生が横で歌ってくれるんですよ。「音楽は言葉だけじゃ説明しきれないから」っておっしゃって。楽譜の読み方でも、「ここに休符があるでしょ? この休符でね、心が動くでしょ。ここで“立ち上がろう”って自然に思わないかしら?」とかね。

それで「あぁ、オペラって音楽とドラマが本当にリンクしてるんだな、無理やり振り付けるんじゃないんだな」ということを感覚的に学びました。先に心が動くから、自然に体が動くんだということをね。

―― しかも半年間って、とても長い期間ですよね。学生だからできるぜいたくな時間ですね。

はい、本当に大きな財産ですね。人との出会いで人生変わるっていうのは、もう本当にまちがいないですね。

―― でも吉田さんがブラームスの交響曲第1番に、それだけ心動かされるっていう、その感受性も才能だと思います。

いやぁ、やはり感動体験って原動力になるんですよ。

私、諦めようと思ったことないんですよね。あまりにも感動したから、こんなすばらしい仕事と人生ってほかにはないって、あのときに確信できたのは本当にありがたいですよ。ふつう、どこかで迷うじゃないですか。でも私は、この年になるまで迷ったことがないんですよ。

本場のオペラに触れて得た気づき

―― それはすごい。でも吉田さんの経歴を拝見すると、日本の指揮者としてはちょっと異例というか。欧米で成果を上げたら一度日本に戻って、オーケストラでデビューして地方を固めていく方々が多いじゃないですか。ところが吉田さんはヨーロッパに残られて、各国の歌劇場を回っていらっしゃる。それぐらいオペラがお好きということでしょうか?

もちろんオペラは大好きですが、実はお世話になった文化庁の国費留学、東急五島記念文化財団オペラ新人賞、そしてローム・ミュージック・ファンデーションの援助も、「オペラをやるんだったら出しますよ」という条件付きだったんです。新国立劇場ができて、これからオペラの人材が必要だっていうタイミングでした。

で、日本を出る時に誓ったことがひとつだけありました。「ヨーロッパのどこかの劇場で、オペラを1本振るまでは帰らない!」ということです。なので“ただのお勉強モード”ではなかったですね。ちゃんと契約を交わして歌劇場に招かれて、ガラ・コンサートや抜粋じゃなくて、オペラ1本ちゃんと全部振るまでは日本に帰らんぞ、っていう意気込みでした。実際、形のうえでは誓ったとおりにすることができました。バルトーク国際オペラ指揮者コンクールで第3位になったときに、ご褒美にルーマニアの劇場でプッチーニの《トスカ》を振る機会をいただいたんです。

でも、その時期に気づいたんですよね。ヨーロッパってひと括りにしているけど、イタリアとドイツは違うとか、ルーマニアでやっているイタリア・オペラは決して本物じゃないとか、そういうことに。

最初はバイエルン国立歌劇場の研修生だったときのことです。リハーサルは聴き放題だったのですが、そこで演奏されるイタリア・オペラにぜんぜん感動しないんですよね。ワクワクしない。でもワーグナーやリヒャルト・シュトラウスだと、毎回鳥肌が立ったんです。「この違いはなんなのだろう?」と思ったのが始まりです。

逆にミラノ・スカラ座で、リッカルド・ムーティが指揮を振り、モーツァルトがイタリア語の台本を使ったオペラの《フィガロの結婚》を聴いたら、やはり鳥肌が立つんですよ。その色彩感だとか音の明るさだとか、うねりだとか推進力だとかに。でもスカラ座のドイツ・オペラは、そんなにすごくない。そんな経験から、言葉が違うとぜんぜん違う、国ごとのアイデンティティって、音楽とすごくリンクしているんだと気づいたんです。

だからルーマニアでイタリア・オペラを振ったからと言って、オペラを振ったことにならないと気づいてしまった。まだ誓いを果たしていないと。スカラ座やローマ歌劇場で観る、イタリア人が歌っているイタリア・オペラは、言葉が全部わかっていて、歴史的背景などもすべてDNAの中にあって、オーケストラも舞台の上でなにを歌っているか全部理解してドラマを作ったり、色彩を変えたり、微妙な距離感も変えている。

それに気づいてしまったら、やはり本物に挑むしかないじゃないですか。それでローマ歌劇場に研修生として入れてもらい、ネッロ・サンティという名指揮者のもとで、イタリア語とイタリア・オペラを必死に勉強しました。

―― その後、ご自身で目標を達成されたと思った瞬間はいつでしょう?

それはローマのカラカラ野外劇場(ローマ歌劇場)でデビューしたときですね。思い残すことはないな、って。ただ、終わってみたら「あぁ、始まりでしかないな」と思ったのも事実です。だって、イタリア・オペラをやっと1演目振れただけで、分かったなんてとても言えない。2007年、37歳でした。

そのときに、やっと本物のオペラを振ることができたと感じて、本当の虜になってしまったんです。まだまだ自分は未熟だけど、一生をかけて挑むに値するということを、知ってしまったのはまちがいないですね。

パンデミックを超えて戦火の中で

―― オデーサ歌劇場とは、どういったご縁で首席客演指揮者になられたのでしょう?

オデーサ歌劇場は、イタリア・オペラが振れる指揮者を常々イタリアから呼んでいたようですが、日本人指揮者がいるということで、プッチーニの《蝶々夫人》でお声がかかったわけです。日本人がオペラの指揮を頼まれるのは、どこの国も《蝶々夫人》と《トゥーランドット》なんですよね(笑)。

そんなわけで、イタリアのエージェントを通して、オデーサで《蝶々夫人》をやるから行ってくれないかと。最初は旧共産圏だから、なんか暗いイメージがあって気乗りしなかったのですが、来てみたらえらい違いで、明るい雰囲気で「黒海の真珠」と呼ばれるに値するヨーロピアンな街でした。

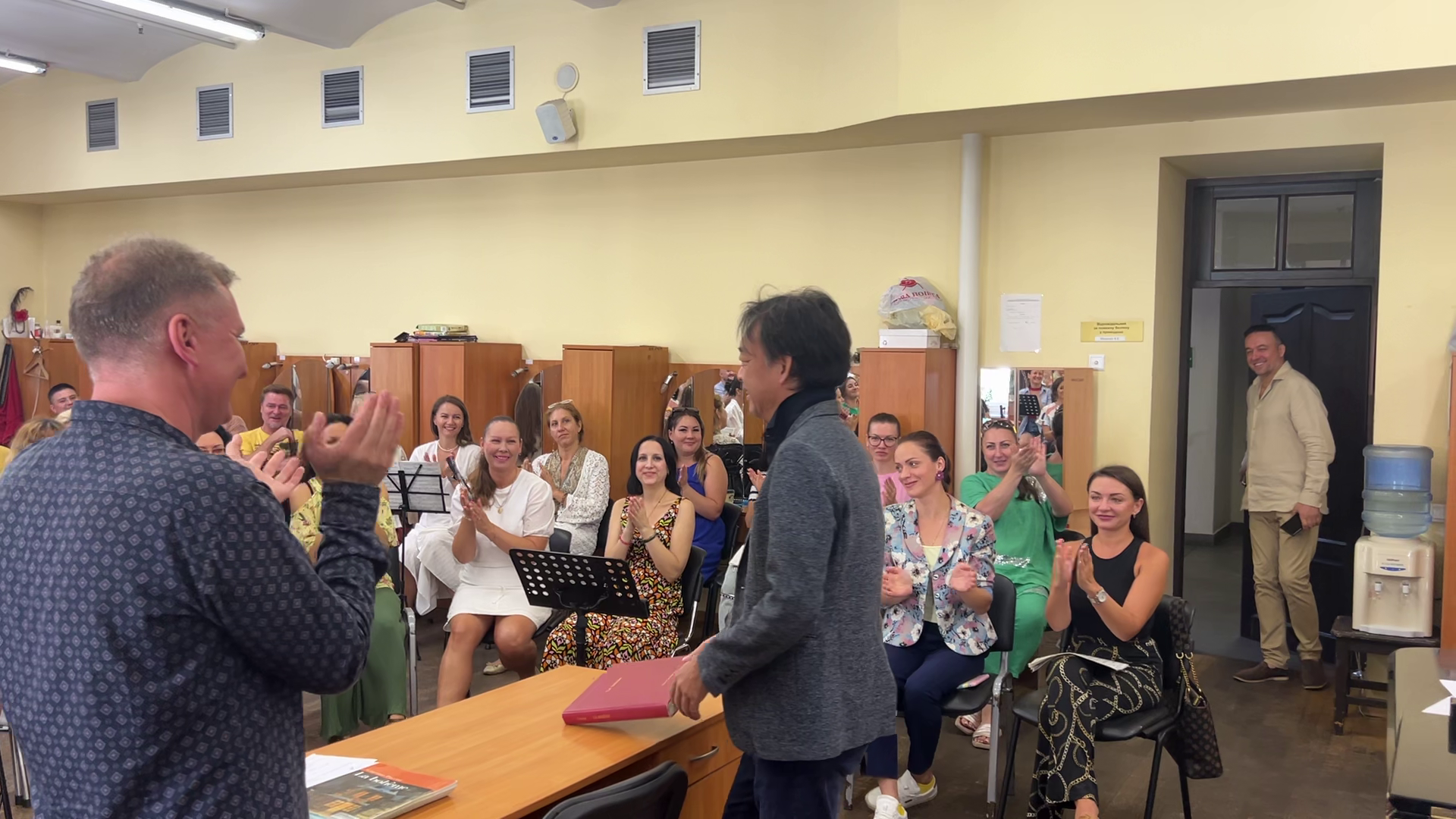

それで2020年に《蝶々夫人》を振りました。イタリアの血、イタリアの音楽はもう身に染みていますから、本当にうまくいったんです。それでオーケストラや劇場の支配人、そしてお客さんから、首席客演指揮者のオファーが来たという感じでした。就任したのは2021年です。

―― 2021年ですと、まだコロナ禍のさ中ですよね。

そうなんです。ウクライナもパンデミックがすごかったので、いろいろと大変でした。それでコロナが落ち着いたと思ったら、今度はロシアの侵攻になるわけです。2022年の2月24日ですね。侵攻後まもなく劇場から電話がかかってきて、今すぐ「日本人の指揮者としてウクライナ側にともに立つ」と公にアナウンスしてほしいと言うんです。そのときはイタリアにいたのですが、びっくりしてね。

いまの日本に生まれ育つと、そんなふうに政治的な立場を表明することってないですからね。でも、当時ヨーロッパの音楽家たちは、みんな決断を迫られたのです。ロシアにつくかウクライナにつくかということを。2~3日考えて決心して、「私はウクライナの同僚である音楽家たちとともに、演奏を続けます」というメッセージを送りました。

―― そして今回の日本公演につながっていくのですね。現地では空襲警報も体験されているとお聞きしました。侵攻が激化して、首都キーウなどにも攻撃が広がっているなか、ウクライナに向かう決心は、どのようにされたのでしょう。

えぇ、空襲警報は怖かったですよ。それでも行こうと思ったのは、イタリアでの体験があったからです。音楽は人生にとってなくてはならないものなんですよね。日本では不要不急と言われていましたが、イタリアやウクライナ、ヨーロッパは逆で、「パンデミックだからこそ音楽のような魂の栄養が、人間を人間たらしめるものが必要」だということで、むしろ緊急必要と言われていました。

確かに感染防止のため、ホールや劇場は閉めました。だけど演奏は続けられていたんです。

最初に演奏の依頼が来たのは病院でした。パンデミックのなかでももっとも必要とされるところに行っていたんです。これは文化の違いですけど、イタリアでは高齢の人たちがコロナにかかっても、病院に行かないんですよ。「若い人たちにベッドを譲ってください、わたしは教会で死にたい」って言うんです。教会に行って、神さまとの対話の中で救われたいって。なので、教会に簡易ベッドがバーっと並んでいて、そこで死を待つ。病院も若い人から、要するに将来のある人たちから受け入れていく。とても人道的な行動だと思いました。そういう教会や病院で演奏していたんです。

そこで音楽が、本当に勇気や希望や慰めの源になること、どんな薬よりも効くっていうことを目の当たりにしていたんです。侵攻が始まって3か月ぐらいで劇場は既に再開されていました。演奏を続けているオーケストラからの依頼は断れなかったんです。オデーサの音楽監督兼首席指揮者は、ベラルーシ人だったので劇場を辞めていました。ナンバー1と2がいなくなり、ナンバー3の私が暫定的にトップになったので、来てくださいっていうことでもあったのです。

音楽家としては本望だなと思いました。いちばん音楽が必要とされているいまの状況で、仲間であるオーケストラの音楽家たちから、「マエストロの指揮で演奏したい」と言われたら断れないですよね。これを断ったら「なんのために音楽やってんの?」っていうことになる。「音楽家の使命ってなんなの?」「音楽ってなんのためにあるの?」っていう、音楽家の存在意義を本当に考えさせられました。

―― 本当に音楽が必要とされているところで、求めに応じてリスクを冒しながら演奏活動を続けている音楽家たちがいる。その、思いのこもった「魂の音楽」を日本に届けたいと、クラウドファンディングを立ち上げたんですね。全2回の呼びかけで2000万円を超える支援を得ていらっしゃる。

そうですね。ご支援には、心から感謝しています。ただ音楽だけではなく、ウクライナって芸術大国だということも知らせたいんです。すばらしい曲がいっぱいあって、バレエのレベルも本当に世界一と言ってもいいくらいだし、ボロディンのオペラ《イーゴリ公》の〈ダッタン人の踊り〉などは世界最高の演奏をするからね。それから自立自主と気高さを重んじる「コサック魂」というのがあって、それが日本の武士道に似ているのです。日本ではまだまだ知られてない、このすばらしい文化・芸術も、音楽とともに紹介したいという思いも大きいですね。

オーケストラの魅力を最大に引き出す

―― そのウクライナの作曲家ですが、リセンコの《タラス・ブーリバ》より〈序曲〉はネットで見つけたのですが、ほかのふたりについて検索してもぜんぜん情報が出てこないんです。

ですよね。ウクライナの作品は、オーケストラからの強いリクエストで取り上げたんです。だから私も正直、ぜんぜん知りませんでした。1曲目の《タラス・ブリーバ》より〈序曲〉は、比較的ポピュラーなのかもしれませんが、あとの2曲は日本初演かもしれない。でも、どちらもウクライナの民族性を感じさせる魅力的な作品です。

それから、アンコールに《イブニング・セレナーデ》という曲をとってあるんです。これはとても美しい曲で、現代ウクライナを代表する作曲家・ジルベストロフの作品です。日本だとアンコールのことは事前に言わないと思うんですけど、イタリアだと結構公表していますよ。多くの方に来ていただきたいので、お楽しみをお知らせしてもよいかと思います。

―― あとはおなじみのドヴォルザークの交響曲第9番《新世界より》ですが、この選曲は、どういった観点からでしょう?

ウクライナ人の作曲家だけでは、日本の聴衆に楽しんでいただくのは難しい。そこで、このオーケストラのDNAで本物を表現できる曲となると、ドイツやイタリアじゃないだろうということで、スラブ文化圏の曲を選びました。ドヴォルザークはチェコの作曲家ですが、ハプスブルク家の領土で育った、半分ドイツ的な交響曲作曲家ですよね。でもやはり、スラブの音楽なんです。

このオーケストラは本当にいい演奏するんですよ。私と演奏するんだったら、イタリア・オペラでしょ、みたいなことを言われましたが、私は違うと思いますね。このオーケストラの真の魅力を伝えるなら、やはりスラブ文化圏の音楽だと思います。

―― 初心者が最初に観たり聴いたりするのに、おすすめの作品はありますか?

私はプッチーニ大好き人間なので、俗に言うプッチーニの四大オペラ《トスカ》《ラ・ボエーム》《トゥーランドット》《蝶々夫人》をおすすめします。どの作品にも、必ず聴いたことのあるアリアが1曲はありますし、感動的な場面もあります。そして演目も重要ですが、やはりオペラの主役は歌手なので、すばらしい歌手を選んでいただくと、鳥肌立つことまちがいなしです。

歌手の吟味は初心者には難しいと思いますが、ぜひ身近な詳しい人に聞いたり、インターネットなどで情報を集めて、劇場へ足を運んでみていただきたいですね。

―― 『ららら♪クラブ』の読者に向けて、クラシック音楽の楽しみ方についてアドバイスをいただけますか?

私は主にオペラを指揮しているので、その魅力についてお話ししましょう。ヨーロッパではオペラを観に行く日は祝祭なんです。もう朝からワクワクウキウキして着飾ってね。オペラを鑑賞することを中心にして、その日の食事やファッションなどにも気を配る、総合的な“ハレの日”になるんですよ。そういう楽しみ方を、私は日本にも広めたいなと思っているんです。

<文・取材 小出和明>

今後の公演情報

| 公演名 | ウクライナ国立オデーサ歌劇場オーケストラ日本公演 |

|---|---|

| 日時・会場 | ●3月2日(日) 14:00開演(13:00開場 神奈川県民ホール ●3月7日(金) 19:00開演(18:15開場 神戸朝日ホール ●3月9日(日) 13:30開演(12:30開場) 北見芸術文化ホール |

| 出演 |

[指揮]吉田裕史 [管弦楽]ウクライナ国立オデーサ歌劇場オーケストラ | プログラム |

ミコラ・リセンコ:《タラス・ブリバ》より〈序曲〉 ヘオルヒー・マイボロダ:フツル狂詩曲 レフコ・コロドゥブ:ウクライナ舞曲集 アントニン・ドヴォルザーク:《スラヴ舞曲》より第1番 Op.46、第2番 Op.72、第7番 Op.46、第8番 Op.46、交響曲第9番 ホ短調 Op.95《新世界より》 ※プログラムは変更になる可能性があります。 |

| チケット |

◎神奈川公演 全席指定:パトロネージュ席50,000円 S席12,000円 A席8,000円 B席5,000円 C席3,000円 (学生席) ◎神戸公演 全席指定:パトロネージュ席50,000円 S席12,000円 A席10,000円 学生席3,000円 ◎北見公演 全席指定:S席12,000円 A席8,000円 B席5,000円 C席3,000円 (学生席) ※パトロネージュ席とは、チケット料金とは別に、禍にあるウクライナの音楽家たちを支援したいという御心をお持ちの方のための座席です。パトロネージュ席価格からS席料金12,000円を引いた 38,000円の全額が、オデーサ歌劇場管弦楽団に寄付されます。 |

| 詳細 |

神奈川公演 神戸公演 北見公演 |

| 問い合わせ |

ライジング・サン・オペラ・ファウンデーション E-mail:rising.sun.opera.foundation@gmail.com |

吉田裕史(Hirofumi Yoshida)

これまでに、ローマ、ボローニャ、トリエステ、パレルモ、カリアリ、メッシーナ、マントヴァ、ノヴァーラ、ベルガモ、ルッカ、キエーティ、サッサリ、メッシーナ、カイロ、ラトビア、リュブリャナ、クルジュ・ナポカの各歌劇場で公演を指揮したほか、ナポリ・サン・カルロ歌劇場、ジェノヴァ・カルロ・フェリーチェ歌劇場、カリアリ・オペラ劇場、パリ・コンセール・ラムルー管弦楽団の各オーケストラとも共演を重ねる。 プッチーニ《トスカ》《ラ・ボエーム》《つばめ》《蝶々夫人》、ヴェルディ《椿姫》《アイーダ》《リゴレット》《ドン・カルロ》などの数々のイタリア・オペラを指揮。 日本ではボローニャ歌劇場フィルハーモニーを率いて、公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団主催のジャパン・オペラ・フェスティヴァルにおいて、清水寺(13年)、二条城(14年)、姫路城・京都国立博物館(15年)、奈良平城宮大極殿(16年)、名古屋城(18年、19年)、法隆寺(23年)で公演をおこない、いずれも国際的水準の野外オペラを成功に導いた。 現在はモデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニー音楽監督、ウクライナ国立オデーサ歌劇場首席客演指揮者。

吉田裕史 公式サイト

吉田裕史 公式Facebook

吉田裕史 公式YouTubeチャンネル

吉田裕史 公式X(旧Twitter)

C福岡諒祠-512x512.jpg)

©入り.png)