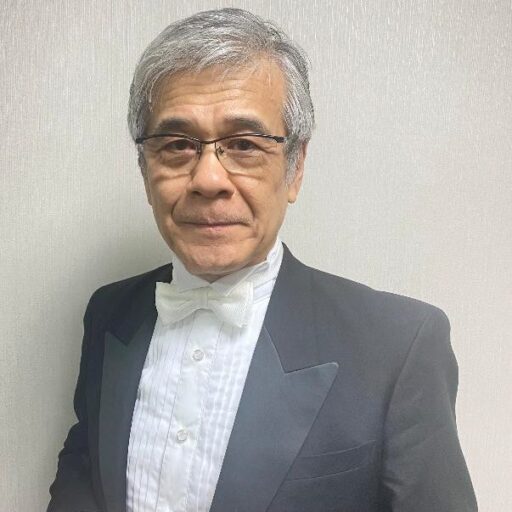

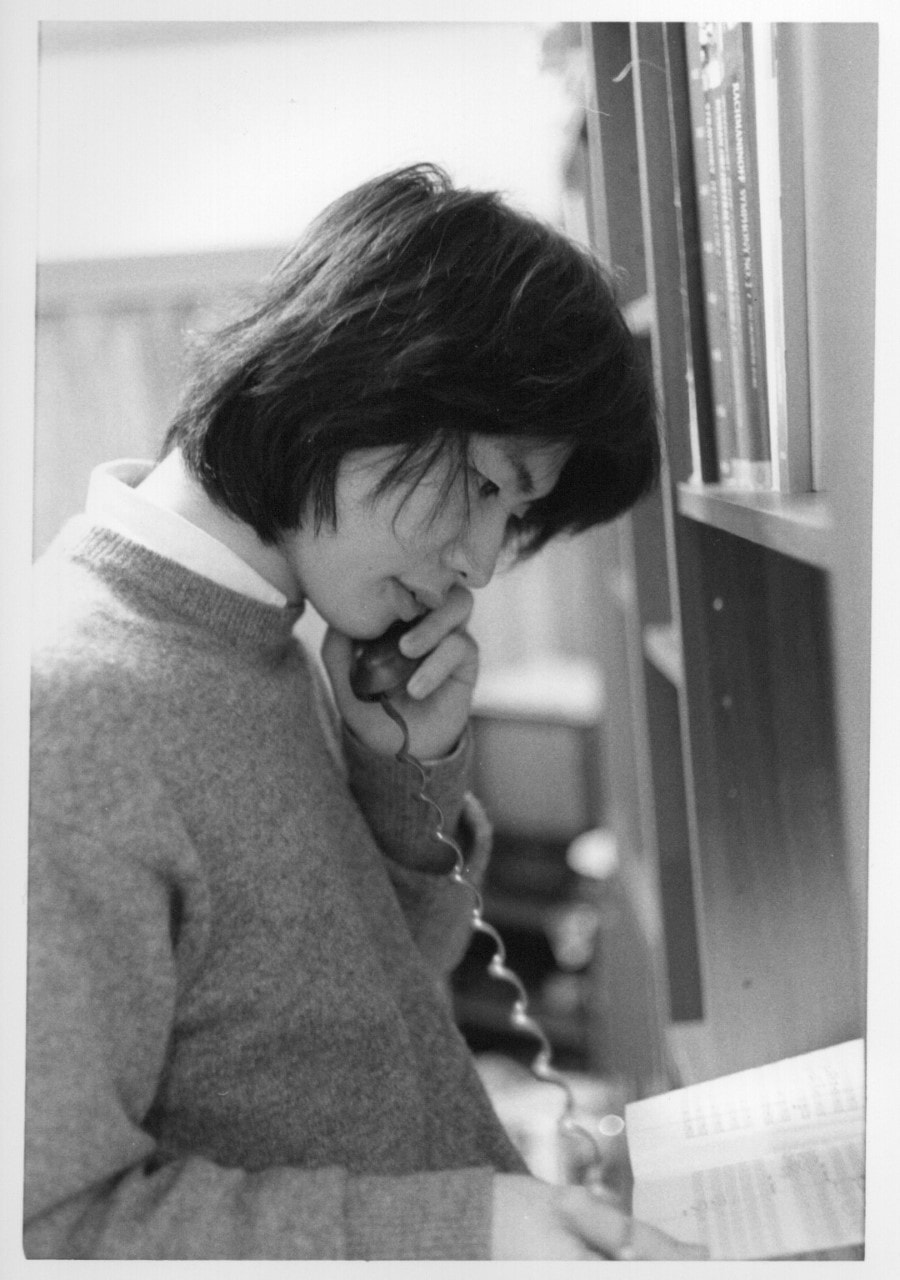

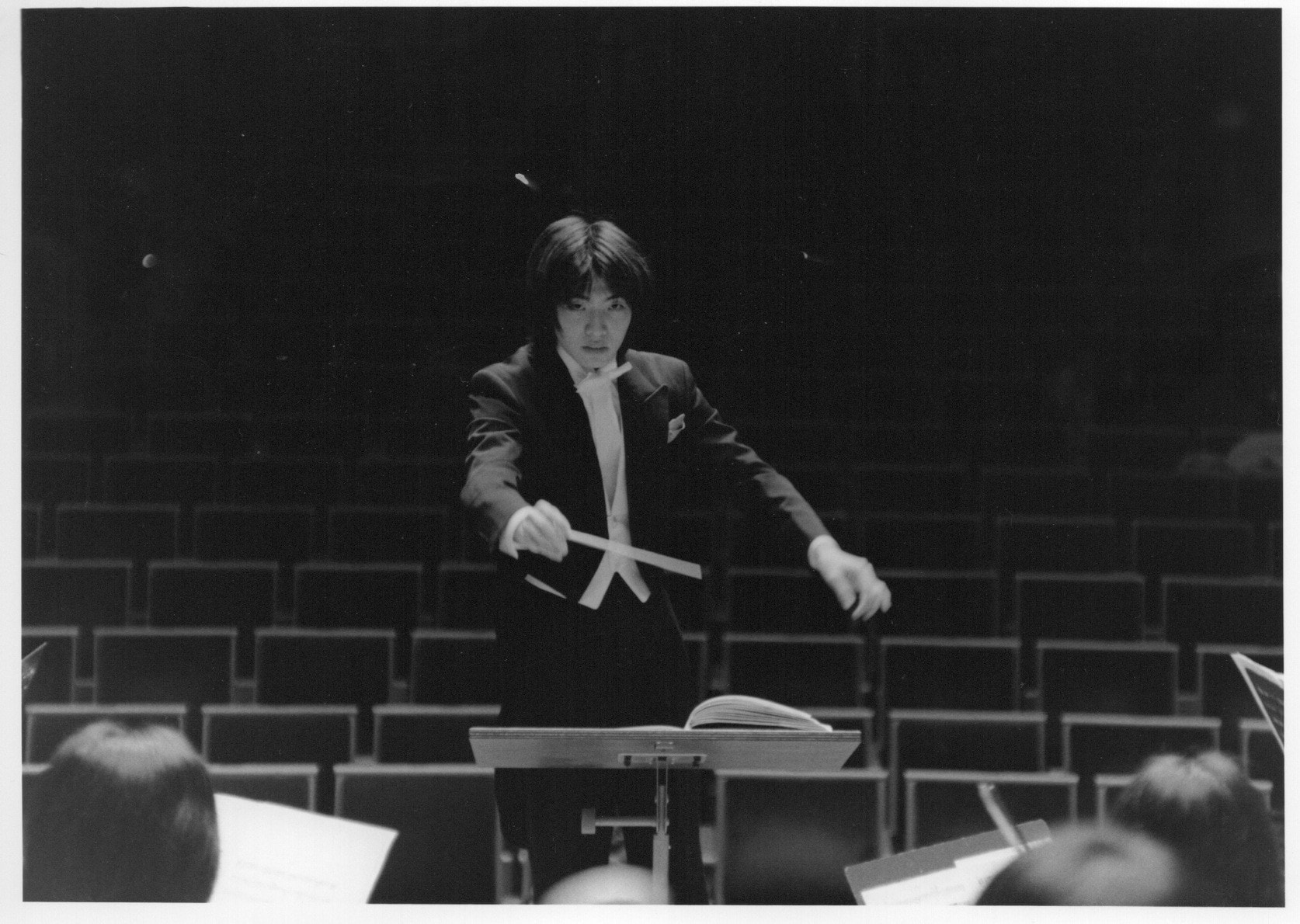

今年2023年4月、イギリスの名門・バーミンガム市交響楽団の首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーに就任した山田和樹さん。世界的な指揮者として常に大きな注目を集め、穏やかさの中に秘められた情熱、包み込むようなやさしさに満ちた演奏は、多くのファンを魅了しています。マエストロのこれまでの歩み、そしてクラシック音楽界のこれからについてお話をうかがいました。

指揮者へのあこがれ

―― まず、山田さんと音楽との出会いについてお話しいただけますか。

産まれは神奈川県秦野市で、地元の幼稚園に入ることになっていたんですが、急に父の転勤が決まって愛知県尾張旭市に引っ越しました。そこで入園した幼稚園では、木下達也先生が考案した「木下式音感教育法」をカリキュラムに採り入れていて、そこで毎日歌ったりしているうちに自然と相対音感・絶対音感が身に付きました。その幼稚園には放課後、合唱などをやる小さなクラスがあって、そこでピアノも習い始めます。

年に1回、その音感教育法を採り入れている全国の幼稚園が東京に集まって演奏会をするんですが、その時の伴奏がなんとオーケストラ。そして幼稚園の年長の時、独唱者に選ばれて、新宿文化センターでオーケストラをバックにひとりで歌ったのが僕の舞台デビューです。

―― 年長さんで独唱舞台デビューとは、畏れ入ります。

時間にすれば3分を切るぐらいだったんですが、舞台袖で順番を待っている時、すごく緊張していて、その時のホールの匂いまで覚えています。演奏会はぶっつけ本番なので特に練習などもありません。幼いながらにガチガチに緊張してひとりで舞台に出ていった時、オーケストラの前で“棒を振っている人”がいることを初めて知ります。今思えば、それが僕の原体験になっていますね。

小学校に入ってからもそのクラスで勉強を続けていたのですが、小学校3年の時、また父の転勤があり秦野市に戻ることになって。それ以降は毎週土曜日、東京の木下先生のところまでレッスンに通っていました。

―― そこではどんなことを勉強していたのでしょうか?

合唱はもちろんのこと、楽典やソルフェージュなどを4時間ぐらい勉強します。木下先生はとにかく怖い先生なんですが(笑)、それはまさに愛のムチでした。今は厳しい大人がいなくなりつつありますが、僕の場合、あの厳しい愛に触れられたことはすごくよかったです。僕にとって木下先生は「音楽にこんなに真剣になれる大人がいる」というお手本です。

―― 合唱はその後も続けたのでしょうか。

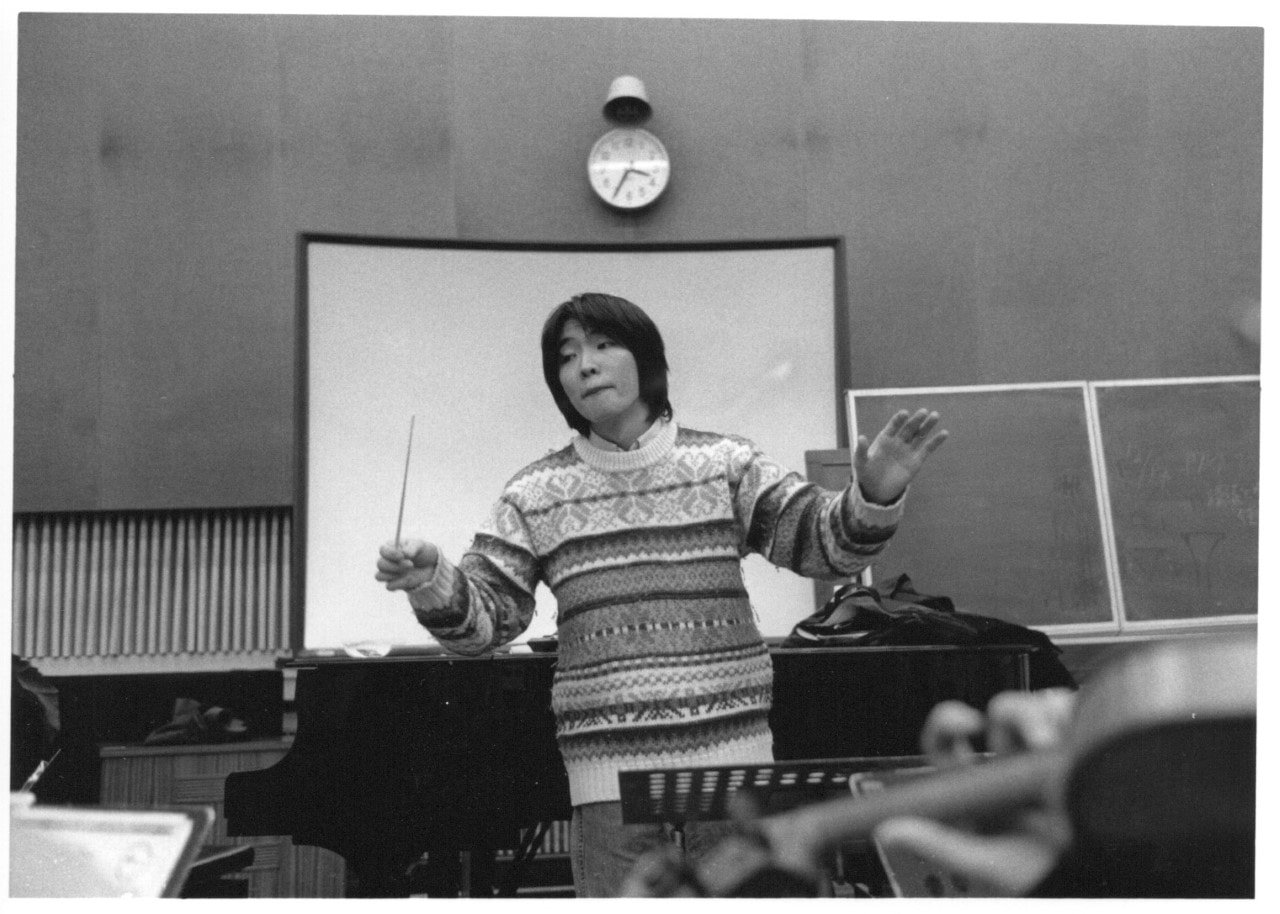

いえ、声変わりで合唱の戦力にはならなくなりました。ちょうどそのころ、先生がレッスンの最後の方で「僕は疲れたから君、指揮しなさい」といろんな生徒に声をかけるようになりまして。「いつ僕に順番が回ってくるのだろう」と、自宅の鏡の前で何時間も指揮の真似をしていました(笑)。そして、とうとうある時僕に順番が回ってきたんです。それ以後、先生が疲れている時には僕が代わりに指揮をするようになりました。

―― そこから指揮者になることを本格的に意識し始めた、と。

実は高校2年生まで音楽家になろうとは思っていませんでした。

高校ではブラスバンド部に入っていたのですが、そこでも学生指揮者を務める機会があったりと、ちょこちょこ指揮のチャンスに恵まれます。そして高校2年生の終わり、木下先生が発表会でオーケストラを振るチャンスをくれて、最後の曲を指揮させてもらいました。自分が振ったとおりに音が出ている感覚をここで知り、これをきっかけに、指揮者になることを現実的に考えるようになりました。

―― 本格的に指揮者への道に向かったのは高校2年生の終わり、なんと受験の1年前ぐらいだったんですね。

そうなんです。そんなギリギリの時期でしたが、その後も2か月ぐらい悩んで毎日いろいろな人に相談しましたね。親は最初から賛成してくれましたが、食べていけるかわからない世界ですし。

「これで人生狂っても後悔しない」と腹を決めて、最初に指揮の先生のレッスンを受けたのが、高校3年生の5月。受験はその翌年の2月ですから、きちんと指揮の勉強をし始めてから9か月ぐらいで大学受験でした。勉強の密度が濃くて大変でしたが、非常に充実していました。

―― 将来を決める、ぎゅっと凝縮された1年間だったんですね。

自ら演奏会を作り上げる醍醐味

―― 大学に入られてからの活動についてもお話しいただけますか。

東京藝術大学の指揮科の定員は通常2名なのですが、僕の前の学年は該当者なしで入学者がいませんでした。だから「今年はたぶん3人は取るだろう」という噂が当時ありまして。実際のところ、なんと4人合格した年でした。藝大指揮科史上、4人も取ったのは後にも先にも初めてのことだそうです。

―― なんと。定員の2倍ですから、それはすごい!

でも、実はそこにも問題がありまして。

指揮科の学生が人前で指揮できるのは、藝祭(学園祭)と新入生歓迎演奏会の年2回だけなんです。自分たちの学年のオーケストラを振るのですが、各学年1時間と枠が決められているから、ひとり15分しか振れない。従来通りの2人だったら1人30分×2なので、これは選べるプログラムが随分変わってきます。いつになったら僕はシンフォニーを振れるんだ!? と思っていましたね。

―― 仮に1学年1人しかいない場合は、持ち時間の1時間を使ったプログラムが作れるんですよね。これは確かになかなか難しい問題です。

やきもきしていてもしょうがないので、有志の学生オーケストラを立ち上げて、それが発展して「TOMATOフィルハーモニー管弦楽団」となりました。ベートーヴェンのシンフォニーを第1番から順番に勉強していくことになったんですが、大所帯なので広い部屋が必要で、当時は学内で練習場所を借りるのも大変でしたね。TOMATOフィルは今も、横浜シンフォニエッタとして活動を続けています。

―― 横浜シンフォニエッタ誕生の裏話にこんなことがあったなんておどろきです。

卒業後も年に1、2回の割合で演奏会を続けていましたが、その時はオーケストラに係る作業をほぼすべて自分でやっていました。本当に、大変でした(笑)。

卒業後も年に1、2回の割合で演奏会を続けていましたが、その時はオーケストラに係る作業をほぼすべて自分でやっていました。本当に、大変でした(笑)。

まず、電話で声がけをしてメンバーを集めて、プログラムの構成を考えて曲を決め、楽譜を手配し、譜面をパートごとに分けて郵便で送る。あとはティンパニ、ハープなどの楽器を借りる手配もしなきゃいけないし、練習会場も押さえなきゃいけない。それらと同時進行で曲目解説も書いていました。楽器を移動するために2トントラックを運転したこともあります(笑)。ひとつの演奏会を作るのはとても大変だということを、その時に身をもって知ることができました。

―― お話を聞いただけでも目が回る忙しさです。

あまりにも大変だから毎回「これで最後だ」と思っていたんですけど(笑)、演奏会をやるとみんなの笑顔があるから、打ち上げの時に「次、何やろうか」ということになるんですよね。

藝大を卒業後、アマチュアの合唱団やオーケストラにはたくさんお世話になりましたが、自分が作ったオーケストラの演奏会を運営していたことが活かされていたと思います。そうこうしているうちにポツポツとプロフェッショナルな仕事も増えていき、今へといたっています。

オーケストラという奇跡

―― 今年4月から、首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーを務めておられるバーミンガム市交響楽団の魅力についてお話しいただけますか。

バーミンガム市響は奇跡のオーケストラです。バーミンガムとも長い付き合いなんですが、やっているうちに音楽語法、アンサンブルの仕方として僕たちだけのやり方でできるようになってきました。

―― 僕たちだけのやり方とは、具体的にどんなものでしょうか?

イギリスのオーケストラは財政の都合もあって練習時間が短いので、1日でリハーサルを凝縮しておこない、次の日にもう本番というスケジュールを組むことが多いんです。ものすごく効率的で、しかもテクニックがあるから練習が1日であっても成立しちゃうんだけど、それだと指揮者とオーケストラの関係は濃くはならない。

でも僕たちは練習時間が短くても、3~4日間練習したくらい密度の濃い音楽を作ることができます。これは世界的にもなかなか珍しいのではないかと思っています。

というのも、彼らは忙しいがゆえに逆転の発想で、「じゃあ楽しまなきゃ損!」という姿勢があるんです。目まぐるしいスケジュールをこなしているにもかかわらず、いつも明るくてスマイリーで、みんなとてもいい人たちですよ。

―― 「クラシック音楽と人々の生活の関わり」という点でのヨーロッパと日本の違いについて、山田さんが日ごろお感じになっていることをお話しいただけますか。

欧米の方がクラシック音楽が身近というイメージがあるかもしれませんが、若い世代が演奏会になかなか来ないのは日本と同じです。あとはプログラムによってお客さんの入りが違うのはしょうがないのですが、日本は特にその落差が激しいですね。「スーパー指揮者やスーパーソリストが来るから」「演目がこれだから」という理由で聴きに来る人がほとんどで、「このオーケストラだから聴きに行こう」という人は少ないかと思われます。オケの定期会員だけで会場を満員にするのはかなり難しい。新しいお客さんの獲得を考えなきゃいけなくて、世界のどのオーケストラもあれこれ試行錯誤しています。

あえて違いを挙げるとすれば、日本はクラシック音楽が入ってきてまだ100年ちょっとなので、自分たちの文化としての“血”のようなものは薄いかもしれないけれど、ヨーロッパの人たちはそれが根底にあります。人々とオーケストラは歴史的に結びついていて、教会や学校、病院と同様にコンサートホールも生活に必要不可欠なインフラとなっています。

とはいえど、そのヨーロッパでさえ、若いお客さんの獲得に苦労しているのが現状です。難しい問題です。

コロナ禍で変わった“意識”

―― コロナ禍を経て、さまざまな視点から世界が変化を迎えました。それらを踏まえた上で、観客に音楽を届けるにあたって山田さんご自身がいつも意識されていることや、音楽家としての信条についてお聞かせいただけますか。

僕の場合、コロナ禍の後はとにかくすべてが楽しくなりました(笑)。“できる”ことが当たり前じゃなかったから、“できる”というだけでハッピーじゃないですか! 以前はいろいろなこだわりがありましたけど、コロナ禍以降は「またできなくなるかもしれないんだったら、今を全力で楽しまなきゃ!」といった具合にマインドが変わって、オケやお客さんとのエネルギーの交換がすごく楽しくなりましたね。

―― エネルギーの交換、ですか?

たとえばオーケストラで100人ぐらいがバッと集まると、前はその人間100人分のエネルギーをどうにかしなきゃいけないと思ってたんですが、今はそのエネルギーをひとりですべて受け止めるのではなく、たくさんパスし合って一緒に楽しんでいます。

お客さんだって、2000人も来たらものすごいパワーですよ。その空間で100人のオーケストラが同時にバン! と音を出して、そしてその音がきちんとそろうって、当たり前のように行っていますがこれは奇跡です。大変なこともたくさんありましたが、この3年間のできごとを忘れないようにしようと思っています。

観客が音楽をつくる

―― コロナ禍以降、クラシック音楽界でもYouTubeなどのライヴ配信がかなり一般的になりましたが、山田さんはこれについて、どのようなご意見をお持ちでしょうか。

ライヴ配信もコンサートのひとつの形ではありますが、奏者とお客さん同士で同じ空気や振動を共有できないので、やはり生の演奏会でそれらを共有するのが一番です。

音も人も振動していて、その振動を同じ場で共有している時、いい演奏に結び付くと僕は考えています。

ふつう、お客さんは自分たちも音楽を作っているとは思っていないですよね。コンサート会場に行けば、携帯電話の電源を切らなきゃいけないとか、咳をしちゃいけないだとか、なんだかんだルールも多くて大変じゃないですか。僕なんか早いうちから、演奏中に携帯電話が鳴っても気にならなくなりました。それだってみんなで共有している一種の音楽なわけですから。

「生の演奏ってすばらしいから、ぜひ来てください」とよく言いますけど、お客さんがいないとコンサートは成り立たないんです。お客さんも大切な音楽の作り手なんです。だから来てくださいねということを、我々の方からもっと発信してもいいんじゃないかなと考えています。

―― コンサート会場でのマナーも含めて、クラシック音楽は取っつきにくいという印象があり、なかなか演奏会に足が向かないという方も多いと思います。知識がないからということで、引け目を感じてしまうこともあります。

知識は毒にも薬にもなるものです。たとえば、ベートーヴェンの人生や作品についての知識があれば、ベートーヴェンの音楽をより深く楽しめるというのはその通りですが、その知識がなければ楽しめないと思うと足が向かなくなる……というのは本末転倒になってしまう。

流行りのポップスなど若い方が好きな音楽には、すてきなメロディーやリズム、伝わりやすい歌詞があって、知識がなくても楽しめますよね。そういう音楽は聴く人の心ともリンクしやすいのですが、クラシック音楽の場合は“知識がないとリンクしない”というイメージが根強く残っていると感じます。

知識はあってもなくてもいいのですが、その上でどう楽しむかがポイントじゃないでしょうか。そもそも人って、最初は“音”そのものだけでも感動できるんですよ。誰しも、きれいな音、澄んだ音、研ぎ澄まされた音に感動した経験があるのではないでしょうか。

何も知らなくてもいいのでそのまま来て、その時の音に何らかの感想を持ってくれればいいです。とりあえず来て、音を浴びてみてください。1回目に何も感じなくても、「よくわからなかった」でも大丈夫です。映画だって「観てみたけどよくわからなかった」「何作か観ていくうちに、おもしろいポイントがわかってきた」ということがあるでしょう? それと同じですよ。

―― ここまでたくさんのお話をありがとうございました。最後に「ららら♪クラブ」の読者に向けて、山田さんからメッセージをお願いします。

音楽がまだちゃんとしたかたちになっていなかった原始時代、人類は感情のおもむくまま、雄叫びをあげたりむせび泣くような声を出して、なんとかその気持ちを昇華させようとしてきました。音楽はそういったところから自然に生まれていて、人間にとって必然的なものとして存在してきました。

人間が音楽とともに生きていくことは必然なんですが、そこで忘れられがちなのは“静寂”です。日本、特に東京には静寂がなくて、お店に入っても何かしらのBGMが流れていますよね。音楽にはさまざまなジャンルがありますが、静寂が最も活かされる音楽がクラシック音楽であることは確かです。ホールで得られる「シン……」としたあの空気。ほかのジャンルの音楽だと、ああいった静寂が生まれることはあまりないかと思います。

たくさんの音がワーッと鳴っていて、それがパッと切れた時の残響感、そして生まれる浮遊感。音は静寂と静寂の間に存在するんです。静寂を忘れがちな現代だからこそ、我々と静寂の価値を体験しませんか?

これが僕からの皆さんへのメッセージです。

(取材・文 内田雅子)

今後の公演情報

仙台フィル50周年記念特別演奏会

仙台フィル×オーケストラ・アンサンブル金沢 with 山田和樹 フレンドシップコンサート

| 日時 | 12月19日(火) 19:00開演(18:00開場) |

|---|---|

| 会場 | 東京エレクトロンホール宮城 |

| 出演 | [指揮]山田和樹 [管弦楽]仙台フィルハーモニー管弦楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢 |

| プログラム | コープランド:市民のためのファンファーレ 外山雄三:交響的《石川》 ビゼー:《アルルの女》組曲より〈前奏曲〉〈アダージェット〉〈メヌエット〉〈ファランドール〉 R.シュトラウス:アルプス交響曲 |

| チケット | 全席指定:S席7,000円 A席5,000円 B席4,000円 |

| 詳細 | こちらから |

| お問い合わせ | 仙台フィルサービス TEL:022-225-3934(平日10:00~18:00) |

山田 和樹(Kazuki Yamada)

2009年第51回ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。ほどなくBBC交響楽団を指揮してヨーロッパ・デビュー。同年、ミシェル・プラッソンの代役でパリ管弦楽団を指揮して以来、破竹の勢いで活躍の場を広げている。2012年~2018年スイス・ロマンド管弦楽団の首席客演指揮者、2016/17シーズンからモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団芸術監督兼音楽監督、2023年4月からバーミンガム市交響楽団の首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーに就任。日本では、読売日本交響楽団首席客演指揮者、東京混声合唱団音楽監督兼理事長、学生時代に創設した横浜シンフォニエッタの音楽監督としても活動している。

2023年はバーミンガム市交響楽団とのBBCプロムス復帰、ボストン交響楽団とのタングルウッド音楽祭でのデビュー、そして秋にはバーミンガム市交響楽団とのドイツ、スイスツアーを、2024年春にはヨーロッパ各地でコンサートを行う。また、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、ボストン交響楽団、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団、フランス国立管弦楽団への定期的な客演、ベルリン・ドイツ交響楽団へのデビュー、その他オスロ・フィルハーモニー管弦楽団、スペイン国立管弦楽団、シカゴ交響楽団との共演を予定。2023年6月にはバーミンガム市交響楽団との日本ツアーも行った。

エマニュエル・アックス、レイフ・オヴェ・アンスネス、チョ・ソンジン、イザベル・ファウスト、マルティン・ヘルムヒェン、今井信子、アルトゥース&ルーカス・ユッセン、アレクサンドル・カントロフ、エフゲニー・キーシン、マリア・ジョアン・ピリス、バイバ・スクリデ、ファジル・サイ、アラベラ・シュタインバッハー、ジャン=イヴ・ティボーデ、クリスチャン・ツィメルマン、フランク・ペーター・ツィンマーマンなどのソリストと共演。

教育活動にも熱心で、小澤征爾スイス国際アカデミーに毎年ゲスト・アーティストとして招かれている。また、バーミンガム市交響楽団のアウトリーチ・プログラムにも力を入れている。

東京藝術大学指揮科で松尾葉子・小林研一郎の両氏に師事。出光音楽賞、渡邉暁雄音楽基金音楽賞、齋藤秀雄メモリアル基金賞、実行委員会代表を務めた『柴田南雄生誕100 年・没後20年 記念演奏会』が平成28年(2016年)度文化庁芸術祭大賞、日本フィルハーモニー交響楽団と3年に亘り行った『山田和樹マーラー・ツィクルス』が第67回(2017年)芸術選奨文部科学大臣新人賞など受賞多数。2022年には、モナコ公国からシュバリエ文化功労勲章を受章。キングレコード、オクタヴィア・レコード、PENTATONE、EXTON、日本コロムビア(DENON)などから多くのCDを発表している。著述に『「超」音楽対談 オーケストラに未来はあるか』(対談・アルテスパブリッシング刊)、『「自由」の危機 ―息苦しさの正体』(論考集・集英社新書)などがある。本質に迫るとともにファンタジーあふれる音楽づくり、演奏家たちと一体になって奏でるサウンドは、音楽の喜びと真髄を客席と共有し熱狂の渦に巻き込む。名実ともに日本を代表する人気マエストロである。はだのふるさと大使。ベルリン在住。