9月からスタートした、仲道郁代が初めて取り組むオール・ドビュッシープログラム。これまでにベートーヴェンやショパンに熱心に取り組んできた彼女が見せてくれるドビュッシーの世界観に、期待が膨らむ。演奏生活30周年を超える仲道だが、「ドビュッシーを弾くことが愉しい」と、新しいことを前に好奇心たっぷりに話す彼女に、今の思いやコンサートの聴きどころを語ってもらった。

©︎Taku Miyamoto

ドビュッシーは「愉しい」

――まずは、「仲道郁代 ピアノ・リサイタル ドビュッシーの見たもの」の公演を各地で行われている中で、今の心境はいかがですか?

オール・ドビュッシープログラムに初めて取り組んでみて、ドビュッシーの音楽世界にどっぷりと浸かっているのですが、愉悦とはこういうことかと思いました。

――それは、本番で感じられる「愉しさ」なのですか?

ええ、他の作曲家とはおよそ異なる愉しみを感じます。ピアノの音というものの可能性とはこれほど豊かなのか、とその豊かさを味わうことができる悦びがあります。

――なるほど。例えば、それはオール・ベートーヴェンプログラムでは味わえないものですか?

そうですね、全く違います。

ベートーヴェンの場合は、彼の論理を私が音として構築し、その論理に拮抗する感情を表出しなければならない。また、音楽の中に見出す彼の強い意志は、弾きながら使命感のようなものを与えてくれます。それだけの気概と共に演奏しないと、ベートーヴェンに負けてしまうような気持ちになります。

――作曲家ごとに違うんですね。シューマンやショパンはどうですか?

シューマンは、私もシューマンとともに泣き、憧れを求めて身を悶えるというか、シューマンと一体化してその世界を感じなければ弾けない。そこに入り込まなければいけない。共鳴することを求められるんですね。それってネルギーがいることです。

ショパンは、祖国ポーランドを離れてしまった哀しみと、そしてもう一つの彼の側面であるパリのサロン的なる感覚に同調しながらも、冷静でいなければならない、という感覚です。ショパンには、ショパンを弾くときのスタンスが私の中にあります。

――では、いよいよですが、ドビュッシーは?

ドビュッシーを弾くときは、不思議な感覚があります。「これは現実ではない」というような音の世界があります。ドビュッシーが楽譜に書いた音のタッチの可能性を一緒に探していく、ピアノから引き出していくと、自然とそんな世界が見えてくるのです。

ドビュッシーを弾く時にはある種、「自分がその中にいない絵を描く感覚」とでもいうのでしょうか、曲の中で自分が主人公ではないんですね。「自然の風景」なのかもしれません。そこでは自分自身は主語とならなくてよいのです。そこからくる“何かを課されていない感じ”が、私を開放してくれるようにも思います。

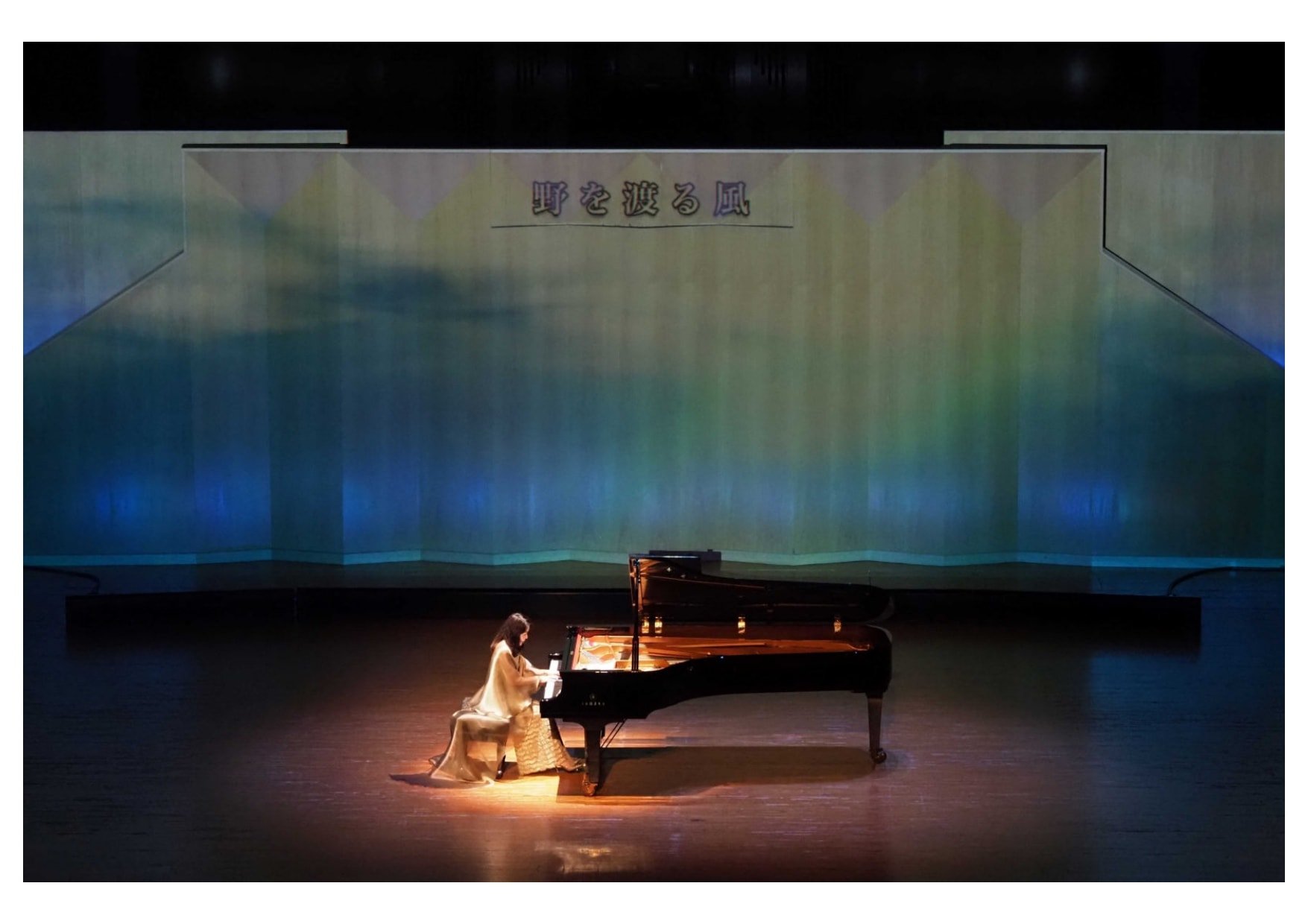

9月28日に浜松で行われた公演「ドビュッシーの見たもの」より©︎浜松市文化振興財団

ドビュッシーを演奏するときの感覚

――ドビュッシーの音楽を絵画に置き換えた時の感覚、仲道さんならではのとてもユニークなものだと思います。その感覚について、もう少し詳しく教えてください。今回のプログラムに仲道さんが書かれたこの言葉にも通じる気がしましたが、いかがでしょうか?

ドビュッシーの見たもの

変化(へんげ)自在な具象と抽象

変化(へんげ)自在な現実と幻想

それらが音のプリズムになって香りたつ

その音のプリズムに溶けてみたい

(公演プログラムより一部引用)

――仲道さんのドビュッシーに対して感じていらっしゃることが言語化されている気がします。

これは、自分はドビュッシーに何を見出しているか、お客様とどんな時間を共有したいか、ということを考えながら生まれたものです。

――他の作曲家と比べて、ドビュッシーとの距離感って少し違うんですね。

コンサートのプログラムにも掲載されているんですが、音楽学者の松橋麻利先生と対談させていただきました。そこで共感したのが、「ドビュッシーの音楽は主語がない」ということです。

――先ほどの、「自分がその中にいない絵を描く感覚」にも通じますね。

先ほど比較した作曲家たちの場合、例えばベートーヴェンは「私はこの宇宙をどう捉えているか」だったり、シューマンも「私はクララを愛している」とか、ショパンも「ポーランドから離れて何もできない私」・・というように、どこかに彼ら自身がいます。ドビュッシーの音楽は、敢えて主語を消していると松橋先生が仰った時に、なるほど!と、とても共感しました。

――「主語のない音楽」。それは、実際の演奏ではどのようになっていくのですか?

ドビュッシーの場合、私にとっては、音の扱い、つまりどんな風にハーモニーを響かせるか、どんなタッチで弾くかによって、そこから立ち上ってくる音は共感覚のようなものになります。そして、それらは、光や色や香り、皮膚感覚、味覚、あらゆる五感と結びつくように思います。

実際に、弾いていると思い出す感覚があります。それは私が子供の頃に感じた感覚なのですが、小さい頃、学校から帰って外で遊んでいると、夕暮れ時の空気感が怖かったんですね。

――夜になることを「怖い」と感じられたのでしょうか?

いいえ、夜になると安心するんです。夜は夜という時間があるから。

ただ、昼間と夜の間、空が茜色になる頃、現実と現実でないものの狭間に自分が連れ去られるような感覚になることがあったんです。そんな感覚を子供の頃持っていたんですが、ドビュッシーを弾いてるとそういう感覚も呼び起こされる気がします。

――弾きながら、記憶とともに思い出されるのでしょうか?

記憶というか、その時感じた感覚そのものですね。ドビュッシーは音を粒子のレベルまで掘り下げられる天才だと思います。そうすることによって、様々な感覚と音を結びつけることができる。昔でもあり、現在でもあり、未来でもあるような、時間を超越した感覚さえもたらしてくれます。音の持つ可能性を非常に細かくして細分化するのと同時に、それは広がって無限になる……という感覚です。

ドビュッシーのピアニズムとその音楽世界

©︎Taku Miyamoto

――今回、ドビュッシーと向き合ってみて、仲道さんの中で発見されたことはありましたか?

これまでは私は、ベートーヴェンを核に音楽に向き合ってきました。面白いもので、音楽の作り方がベートーヴェンとドビュッシーでは正反対であるために、かえってドビュッシーらしさが捉えやすかったかもしれません。ベートーヴェンを弾くときに考える論理の構築性や思想といったことを全部取っ払って、音に浸り、五感を音で広げる愉しさを感じています。ピアノという楽器の持つ可能性の探求ができて面白いです。

――ドビュッシーのピアニズムというのはどんな特徴がありますか?

ドビュッシーはピアノのことを知り尽くしていますね。いろんな音像を作り出すんです。両手両足、ペダルにしてもハーフペダル(半分ペダルを踏み込むこと)の技だけなんてもんじゃないです。左ペダルはミリ単位で音色が変わりますし、右ペダルも踏む深さによって音像が変わります。これに、もちろん、指のタッチ、腕の使い方、まるで音を操る魔法使いになるような感覚です。ドビュッシーは楽譜にきちんと指示を書きます。これは、ベートーヴェンと一緒です。きちんと書かれていることは制限を生むように思いますが、実は制限があることによって、インスパイアされる緻密さを生みます。ですから逆に自由度が高いんです。

――不思議ですね。制限が多いけど、それがかえって弾き手を自由にさせてくれる。

だって、印象派の絵を思い浮かべてみてください。夕暮れというぼんやりとした景色の空気感を五感に訴えるように描くには、適当に描いては実現できないですよね。全てが必然性を持って配置されている。音楽でも、緻密さが自由な表現を生むのです。

さらに、時間の制約についても、ドビュッシーならではの特徴があります。ベートーヴェンは休符の長さまでをも彼の支配の中にあるのですが、ドビュッシーは違います。ドビュッシーは、同じ間を取るときでも、弾き手に許すんですね。ただ、全部は許さない(笑)、そこが難しい。すごく、こだわりが強かったんじゃないかと推測します。

――プログラムについて聞かせてください。今回は、《前奏曲集 第1巻》、《映像 第1集》、《映像 第2集》、《喜びの島》を演奏されますが、どんな風に捉えていますか?

《映像 第1集》「ラモーを讃えて」などはサラバンドという古典的な形式で書かれていますが、《映像 第2集》や《前奏曲集 第1巻》は形式や調性が、ドビュッシー 以前の音楽からの支配がより無くなってきているような感じがします。

――プログラムを通じてドビュッシーの革新的な側面も感じられそうです。先ほどの演奏するときの感覚は、どんなところでより感じますか?

例えば、《映像 第2集》「葉末を渡る鐘」などは、鐘の音と思われる音は鳴るんですが、風がどこから吹いて、木はどこに立っているかはわからない、不思議な世界です。この鐘は、お葬式の鐘と言われますが、今生きている世界と死者の世界が上下左右もわからないような世界で繋がっているような感覚を持ちます。《映像 第2集》「そして月は廃寺に沈む」は、なぜドビュッシーはこんなに東洋的な感覚を持っていたのだろうと驚くほどです。禅の感覚、ワビサビの感覚、永遠と刹那が同時に存在するようです。

――描かれている情景や、感覚そのものからも。曲によって、様々なところにドビュッシーらしさが潜んでいるのですね。

そうですね。とてもバラエティ豊かです。《前奏曲集 第1巻》の「アナカプリの丘」なんかは、イタリアだ!という感じがします。形(アナカプリという現存する街の名前など)がはっきりしているものもありますね。これだけ明るいものは珍しく、今回のプログラムでは、「アナカプリの丘」と《喜びの島》くらいでしょうか。曲それぞれが醸し出す世界観を捉えようとしているのだと思います。実際に演奏していると、——これはベートーヴェンなどでもそうなんですが——音楽からおよそ人間が持つ以上の力を感じます。宇宙的視野で人間を見つめることができたり、この上なく悲しい心持ちになったり。いろんな世界観を様々な作曲家から見せてもらって、自分がそれを音にしたいと思い、お客様に届けようとする。お客様は不確かな音というものを通して心で共鳴してくださる。この作業って、すごく特殊な作業だと思います。そして、私というちっぽけな人間を超えた、何か特別な、でもとても大切なことが起きているというように思えてしまうのです。だって、音という目に見えない、でも直接伝わるものが存在し得るのですから。

そう考えたとき、ドビュッシーの音の連なりがもたらすものは、私の日常を超えた感覚です。子供の頃に感じた感覚を呼び起こす、現実と幻想の狭間の感覚を呼び起こしてくれる作曲家がいるんだ、という思いで、細胞が震える感じがします。本当に面白いです。

Road to 2027の渦中にあって

――仲道さんが2018年から取り組まれている、ご自身の演奏活動40周年とベートーヴェンの没後200年が重なる2027年に向けたリサイタル・シリーズ「Road to 2027 プロジェクト」*ですが、10年に渡る壮大な企画ですね。このプログラムについて、全体の構成を教えてください。

シーズンは春と秋で2つの軸があります。

春のシリーズでは、ベートーヴェンが核になっています。彼が掲げた哲学的な問い、それをテーマに、他の作曲家の作品を組み合わせました。音楽を通して、人生や存在などについて考えさせられるように思います。

秋のシリーズはピアニズムを追究するもの。私はピアニストですから、ピアニズムを探求することが目的です。ピアノという楽器の魅力を追い求めたいのです。そして2027年になった時に、私にとって、音楽家としての新たな地平線が見えるでしょう。その時私は何を思うか、楽しみでもあります。

*「ドビュッシー の見たもの」はこのプロジェクトの3年目にあたる秋のシリーズとなる。

――プログラムはどうやって決めていかれますか?

論理と感覚の側面がありますね。不思議なんですけど、シューマンの《ピアノ・ソナタ第1番》と《アレグロ》を取り上げたときに、直感的にこの2曲は絶対並べて弾くべきだと思ったんです。実際に勉強を進めていくと、《アレグロ》は《ピアノ・ソナタ第1番》のために作曲されたものだということが分かった、ということもあります。そういう理論と感覚を行きつ戻りつ進めていくことがあります。

――3年間続けられて、発見や変化などはありますか?

今はまだ、現在進行形なので、5年くらい経ったら何か思うことがあるのではと思いますね。5年目くらいが階段の踊り場のような地点になるのではと考えています。

――今年は少し状況も変わりましたものね。コロナによって演奏できない状況は仲道さんにとってどうでしたか?

終わりが見えない、どうなるか予測が立たないというのは辛いことですね。何月にはきっとコンサートできるだろうと見込みを立てては崩れる、という状況でした。

――残念ながら、2020年5月に予定していたRoad to 2027の春の公演は、2028年に延期になりました。久しぶりの舞台はどうでしたか?

音楽は「動詞」なのだと思いました。奏でるという能動的な行為と、お客様が受け止めようとしてくださるという動的な相互作業によって成立するものなのです。それがいかに素晴らしいことであるか、ということも改めて感じました。「音楽は素晴らしいもの」とか「役に立つもの」といったように名詞的に使われるものではない、と思いました。

様々な作曲家と向き合いながら、自己を探して

――仲道さんにとって、Road to 2027で取り上げられてきた作曲家は、どんな存在ですか?

ベートーヴェンは論理と感情が拮抗して存在しうる、稀有な作曲家。

だいたいは、どちらかが飛び出ていると思います。ベートーヴェンは論理がしっかりすることで、感情がより説得力を持って動かされるということが起こります。

――ドビュッシーはどうでしょう。

ドビュッシーは、感覚を音に変換することが極めて特殊なほど抜きん出ていると思います。感覚って不思議ですね。例えば味覚。味覚は自分の記憶と結びついています。それと近いことが研ぎ澄まされた五感として、ドビュッシーの音楽では起こるのです。

――シューマンやショパンも取り上げられてきましたね。

シューマンは「恋人」のような存在です。シューマンと向き合う時は、憧れもあるんですが、自分の中の心の中にあるドロドロした感情、いつもなら蓋をしているような感覚をシューマンと体験しないといけないから、結構苦痛です。でもね、それが必要なんです。だからこそ、天上の世界が見えるんです。

ショパンは常に後ろ向きだったのではと思います。今を生きながら、心は過去にあると思います。例えば勇壮な《英雄ポロネーズ》でさえ、「こうであれば良かったのに」という忸怩たる気持ちを感じますね。

――なるほど、それぞれ相当な時間をかけて向き合っていらっしゃるので、明確な作曲家像が形成されているように思います。対作曲家、という意味では以前仲道さんが、自粛期間中に配信されたビデオメッセージの中で、「作曲家の人生への想いを感じながら演奏している」と語ってらっしゃるのを拝見しました。そのことについてもう少し、具体的に聞かせていただけますか?

作曲家が人生をかけて音に込めた想いがあって――それは作曲家ごとに違いますが――私なりに追体験しようとすることは、私という人間に向き合うことになります。私という存在が演奏する訳ですけれども、作曲家の想いや感じた苦しみなどを感じても、結果音楽がその苦しみを昇華させてくれるのです。

本当は「追体験」よりもっと広い意味なのだと思います。なんと言いますか、そういった音楽の中に見出す先人の思いに、畏敬の念を抱くと共に、その心持ちの様々が宝物のように大切なものに思えるのです。心から共鳴し、感じ、それ自体に対して自分はどう思うのかを考え、自分を見つめることはすなわち、それは私を探す作業になります。

音楽と共に歩んできた人生と、この先もピアノを弾き続ける理由。

――少し大きな質問ですが、これまでの音楽人生を振り返ってみて、どう感じますか?

私ね、今人生が足りないって思うんですよ。何歳まで弾き続けられるかわからないけれど、100歳まで弾いたとしても、足りない。音楽をもっともっとと思うのです。もし次の人生があるなら、100歳でたどり着いた境地から、そこからまた、人生始めたい。それでも、音楽の豊かさを探し続けるには足りない。時間が足りないと思います。

――よく、弾くときの年齢によって感じ方が変わると言いますよね。そういうものはありますか?

もちろんあります。若い頃の感覚と様々な経験を経ての今では違います。20歳の頃って、終わりがあるなんて思ってなかったんですよね。そんな中で弾くことと、今、終わりはかならず来るって思いながら弾くのでは、全然違います。「今を大切にしたい」「今に集中したい」と強く思うようになりました。

――探求する、とも言えるでしょうか。

そうですね。探して求める。

――それには終わりはありますか?例えば、「あぁベートーヴェンのこと少しわかってきたな」とか。

もちろん、前は読めなかった楽譜が見えるようになるといった深まり方はありますね。でもきっと理解することと探求は違うことなのだと思います。探求は、終わりがない。問い続けるということなのですから。作曲家が見せてくれる世界は、私が感じるそれよりはるかに大きく美しいものなので、一生かけても追いきれないですね。

――探求を深めていかれる際、養分になっているものは何かありますか?

今日もこうしてインタビューを受けたことが養分になります。きっと1週間後「あそこで話したときのことがこう繋がるかも」みたいにリンクする瞬間があるんです。私は多分好奇心と想像力は人一倍持っているかもしれません。

――日常生活のいろんなところにその要素があるんですね。

はい。その要素を常に感じとれる自分でありたいですね。

――探求者という言葉がお似合いだと思います。

好奇心は旺盛です。これ何?これ何?って。想像力も旺盛ですよ。全部口に出したら引かれちゃうかも。(笑)

――それほどたくさんのことを?

そう。今(インタビュー中)だってそうですよ。そうやって考えてるのが愉しいです。

――それって楽譜を読むことにも通じるのでは?

そうそう。これはどういうことなんだろう?とか。ベートーヴェンはモチーフを展開させていくことが多いので、なんでこうしたの?とか。この心は?っていうことを常に思っています。今週末《皇帝》を弾くんですよ。私はこれは最初のカデンツァの要素で全て曲ができていると思っているんですけど、持っている要素をかき集めて、想像を膨らませています。あ、ここのアレがあそこのアレだ、というのがすごくあります。

――最後に、読者の皆様へのメッセージをお願いします。

コロナで半年近く演奏活動ができなくなりましたが、またこうしてホールで演奏をした時、コンサートって、ピアノの音って、本当に神聖なものだと思いました。そういった感覚を多くの方にご一緒いただきたいなと思います。

2019年春のRoad to 2027 プロジェクト「悲哀の力」より(サントリーホール)©︎池上直哉

――弾きながら、聴衆を意識する瞬間というのはありますか?

pp(強弱記号で「とても小さく演奏する」という意味)を演奏する時、想いを込めた音を出そうとするその瞬間に、会場中の方の意識が集まる感覚を持つことがあります。それは本当に幸せな瞬間です。

――仲道さんとお客様との間に生まれる相互作用、まさに「音楽する」時間が流れるのですね。

息を飲んでその音を待ってくださる方々のために、私は弾いていきたいです。

(取材・文 / 北山奏子)

今後の公演について

Road to 2027 仲道郁代 ピアノ・リサイタル

「ドビュッシーの見たもの」

| 日時 | 2020年10月25日(日) 【第1部】14:00開演 【第2部】18:00開演 |

|---|---|

| 会場 | 東京文化会館 小ホール |

| 出演 | 仲道郁代(ピアノ) |

| プログラム | ドビュッシー: 前奏曲集 第1集(全12曲) 映像 第1集(全3曲) 映像 第2集(全3曲) 喜びの島 ※第1部と第2部は同じ内容 |

| 料金 | 各部 S席8,000円 A席7,000円 |

| 詳細 | こちら |

| お問い合わせ | ジャパン・アーツぴあコールセンター TEL:0570-00-1212 (10時〜18時 年末年始を除く) |

徳永二男&仲道郁代

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ

全曲演奏会

※10月31日(土)〜一般発売開始

| 日時 | 2020年12月26日(土) 2020年12月27日(日) 両日とも15:30開演 19:00終演予定 |

|---|---|

| 会場 | 東京文化会館 小ホール |

| 出演 | 徳永二男(ヴァイオリン) 仲道郁代(ピアノ) |

| プログラム | 【12月26日(土)】 ヴァイオリン・ソナタ第1番 ニ長調 Op.12-1 ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.12-2 ヴァイオリン・ソナタ第3番 変ホ長調 Op.12-3 ヴァイオリン・ソナタ第4番 イ短調 Op.23 ヴァイオリン・ソナタ第7番 ハ短調 Op.30-2【12月27日(日)】 ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」ヘ長調 Op.24 ヴァイオリン・ソナタ第6番 イ長調 Op.30-1 ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長調 Op.30-3 ヴァイオリン・ソナタ第10番 ト長調 Op.96 ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」イ長調 Op.47 |

| 料金 | 各日 S席9,000円 A席7,500円 |

| 詳細 | こちら |

| お問い合わせ | ジャパン・アーツぴあコールセンター TEL:0570-00-1212 (10時〜18時 年末年始を除く) |

仲道郁代

桐朋学園大学1 年在学中に第51 回日本音楽コンクール第1位、増沢賞を受賞。ジュネーヴ国際音楽コンクール最高位、メンデルスゾーン・コンクール第1 位メンデルスゾーン賞、エリザベート王妃国際音楽コンクール第5 位と受賞を重ね、以後ヨーロッパと日本で本格的な演奏活動を開始。

これまでに国内の主要オーケストラはもとより、マゼール指揮ピッツバーグ交響楽団、バイエルン放送交響楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ズッカーマン指揮イギリス室内管弦楽団(ECO)、フリューベック・デ・ブルゴス指揮ベルリン放送交響楽団、P.ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団など海外オーケストラとも多数共演。

CD はソニー・ミュージックジャパンと専属契約を結び、レコード・アカデミー賞受賞CDを含む「仲道郁代ベートーヴェン集成~ピアノ・ソナタ&協奏曲全集」他、「モーツァルト:ピアノ・ソナタ全集」等、高い評価を得ている。著書に『ピアニストはおもしろい』(春秋社)等がある。

2018年よりベートーヴェン没後200周年の2027年に向けて「仲道郁代Road to 2027プロジェクト」をスタートし、リサイタルシリーズを展開中。

一般社団法人音楽がヒラク未来代表理事、一般財団法人地域創造理事、桐朋学園大学教授、大阪音楽大学特任教授。

オフィシャル・ホームページ

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)