- 引用

- コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

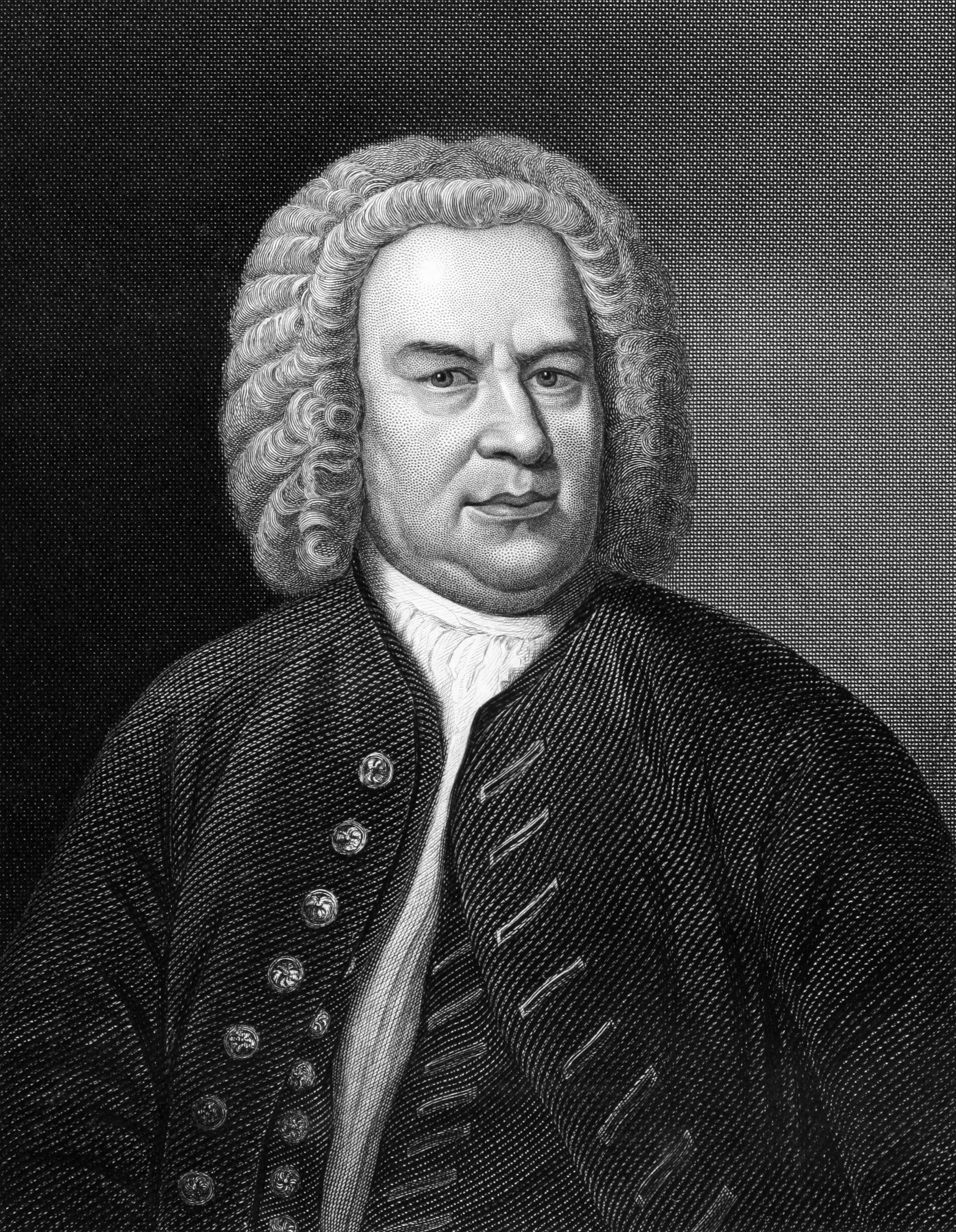

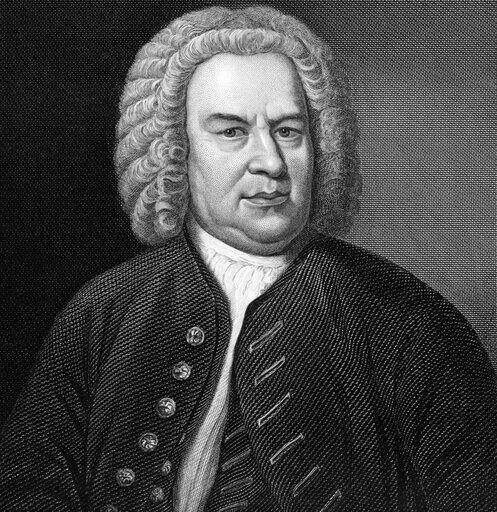

Vol.11はJ.S.バッハ。「音楽の父」「大バッハ」、ドイツ音楽の「三大B」と複数の“ふたつ名”があるバッハは、西洋音楽の基礎を構築した作曲であり、クラシック音楽において非常に重要な作曲家です。また日本ではバロック音楽を代表する作曲家としても位置付けられており、小学校や中学校の音楽の授業で初めて作品に触れた方も多いのではないでしょうか?

後編ではバッハの管弦楽曲や声楽作品を紐解いていきます。

「前編」からの続き

バッハの室内楽曲

1720年頃、ケーテンの宮廷楽長を務めていたころに作曲した作品のひとつが、《無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ》である。3曲の「ソナタ」と、3曲の「パルティータ」から成り立っており、「パルティータ」は、「アルマンド」をはじめとする舞曲を束ねた「組曲」となっている。特に《パルティータ第2番 ニ短調》 BWV1004の終曲〈シャコンヌ〉は、堂々たる変奏曲であり、この楽曲だけを抜き出して編曲したものも多い。レオポルド・ストコフスキーなどによるオーケストラ編曲版や、ブゾーニによるピアノ版が知られているほか、日本では吹奏楽コンクールの自由曲としても定番になりつつある。

おなじくケーテン時代に作曲した作品として、《無伴奏チェロ組曲》も人気が高い。バッハの死後、長年教育用の作品として扱われてあまり注目されて来なかったが、パブロ・カザルスが取上げたことをきっかけに再評価が進んだ。第1番 ト長調 BWV1007の第1曲〈プレリュード〉は、アニメ《新世紀エヴァンゲリオン》の作中で主人公の碇シンジが演奏したことで、アニメファンにもよく知られている。

バッハの管弦楽組曲

バッハは4曲の《管弦楽組曲》を残している。いずれの作品も、「アルマンド」などの舞曲を軸にした構成であるが、バッハ本人は「組曲」とは呼ばず「序曲」と呼んでいたとも言われている。第2番 ロ短調 BWV1067は、フルート(正確にはフルートの前身となった横笛、フラウト・トラヴェルソ)が大活躍する作品で、第5曲〈ポロネーズ〉や第7曲〈バディヌリー〉が印象的。第3番 ニ長調 BWV1068は、トランペットやティンパニを編成に含む華麗な作風だが、弦楽器のみで演奏される第2曲〈エール〉は、その旋律の和声の美しさが印象的で、アウグスト・ウィルヘルミによってヴァイオリンとピアノのために編曲され、《G線上のアリア》の名で親しまれている。

バッハの協奏曲

バッハが生きた時代、まだ「交響曲」というジャンルは事実上存在していなかった。当時管弦楽曲の中心を占めていたジャンルは、「協奏曲」である。ただし、この時代の「協奏曲」には2種類あり、現在われわれがイメージする「独奏+オーケストラ」という構成のものは「独奏協奏曲」(ソロ・コンチェルト)などと呼ばれて区別される。

バッハの協奏曲の傑作に位置付けられる《ブランデンブルク協奏曲》は、6曲からなる合奏協奏曲集である。「合奏協奏曲」(コンチェルト・グロッソ)とは、「複数人の独奏楽器のグループ+オーケストラ」という形で演奏されるものである。6曲はそれぞれ書かれた時代も編成も異なっており、1721年にブランデンブルク=シュヴェート辺境伯、クリスティアン・ルートヴィヒにまとめて献呈されたことから、《ブランデンブルク協奏曲》の愛称で知られる。1719年、ケーテンの宮廷時代に作曲した第5番 ニ長調 BWV1050は、フルート、ヴァイオリン、チェンバロが独奏楽器のグループを形成している作品であり、華やかな作風で演奏頻度が高い。それまではオーケストラ曲において「縁の下の力持ち」的な役割に留まっていたチェンバロに、独奏楽器としての役割をもたせた点において革新的な作品である。

1729年にライプツィヒで大学生の演奏団体「コレギウム・ムジクム」の指揮者に就任して以降、バッハはチェンバロ協奏曲を精力的に作曲した。チェンバロ独奏+オーケストラだけでなく、2台、3台、4台と複数のチェンバロとオーケストラを組み合わせた、意欲的な編成も手がけている。これらのチェンバロ協奏曲は、すべて自作またはヴィヴァルディの作品の編曲であり、第6番 ヘ長調 BWV1057は、《ブランデンブルク協奏曲》第4番 ト長調 BWV1049を編曲したものである。

バッハの受難曲

「受難曲」とは、新約聖書の4つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)に基づき、イエス・キリストの受難の場面を描いた作品で、多くの作曲家が手掛けてきたジャンルである。

バッハはライプツィヒのトーマスカントル(教会の合唱団や礼拝の音楽を取り仕切る、音楽監督のような要職)着任後すぐに《ヨハネ受難曲》 BWV245を作曲・初演している。この作品もすばらしい作品であるが、本稿ではやはりあらゆる受難曲の中でも最高傑作に位置付けられる、《マタイ受難曲》 BWV244に注目したい。1727年に初演されたあとも幾度か改訂されており、大規模な作品ながらバッハの生前から比較的演奏頻度が高かったことがうかがえる。

《マタイ受難曲》は、当時としては比較的規模の大きいオーケストラに、福音史家(エヴァンゲリスト)役のテノール独唱、イエス役のバス独唱、ほか5人の独唱、さらに2群の混声合唱から成り立っている。演奏時間はもっとも速い演奏でも2時間半を超え、おおむね3時間を超える。第1部はイエスの捕縛までを、第2部はイエスの裁判と磔刑、そして墓の封印までを描いている。レチタティーヴォとアリアを中心に構成されている点ではオペラと似ているが、受難曲の特徴として、「コラール」と呼ばれる、古くから歌われてきた讃美歌が合唱で歌われることにある。特に、イエスが鞭で打たれ、茨の冠を被せられる場面で歌われる〈血潮したたる〉などはよく知られており、ハーモニーの美しさによって、バッハのコラール編曲の技術の高さを示している。

バッハのミサ曲

教会音楽を多数作曲したバッハであったが、彼が働いていたドイツの教会は基本的にルター派(プロテスタント)で、典礼はドイツ語で行われており、ミサにおいてもラテン語の「ミサ曲」を使わない。そのため、バッハが作曲したラテン語の「ミサ曲」は少ない。

ミサ曲 ロ短調 BWV232は、1724年から1749年にかけて書かれた作品で、バッハが書いたミサ曲の中でもっとも演奏頻度が高い。バッハの合唱音楽の総決算ともいうべき大作である。

なお、2015年には本作の楽譜がユネスコの「記憶遺産」に認定された。

ミサ曲 ロ短調 BWV232は、1724年から1749年にかけて書かれた作品で、バッハが書いたミサ曲の中でもっとも演奏頻度が高い。バッハの合唱音楽の総決算ともいうべき大作である。

なお、2015年には本作の楽譜がユネスコの「記憶遺産」に認定された。

バッハのオラトリオ

キリストの受難を扱った「受難曲」とは対照的に、キリストの降誕を扱った作品が《クリスマス・オラトリオ》 BWV248である。この作品は6つの部分から成り立っており、1734年から翌年にかけて行われた初演では、第1部は12月25日、第2部は12月26日、第3部は12月27日、そして第4部は1月1日、第5部は1月2日、第6部は1月6日に演奏された。

第1部の冒頭からトランペットとティンパニが響き渡る華やかなサウンドで、重く暗い《マタイ受難曲》とはまさに対照的である。ヨーロッパではクリスマス・シーズンの定番曲として定着しているが、日本でも近年じわじわと演奏頻度が上がってきている。

第1部の冒頭からトランペットとティンパニが響き渡る華やかなサウンドで、重く暗い《マタイ受難曲》とはまさに対照的である。ヨーロッパではクリスマス・シーズンの定番曲として定着しているが、日本でも近年じわじわと演奏頻度が上がってきている。

バッハのカンタータ

前編で触れたとおり、バッハはライプツィヒのトーマスカントルに就任後、7年間で140曲を超えるカンタータを作曲した。

カンタータ第140番《目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声》 BWV140は、1731年11月25日の礼拝のために作曲された。この作品は、フィリップ・ニコライという作曲家の書いたコラール(讃美歌)の旋律を引用して作曲されている。弦楽器のメロディとテノールが歌うコラールの旋律がみごとに組み合わせられる第4曲は特に人気が高く、この曲だけをオルガン独奏曲にバッハ自ら編曲(BWV645)している。

カンタータ第140番《目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声》 BWV140は、1731年11月25日の礼拝のために作曲された。この作品は、フィリップ・ニコライという作曲家の書いたコラール(讃美歌)の旋律を引用して作曲されている。弦楽器のメロディとテノールが歌うコラールの旋律がみごとに組み合わせられる第4曲は特に人気が高く、この曲だけをオルガン独奏曲にバッハ自ら編曲(BWV645)している。

おそらく日本においてもっとも知られているカンタータは、1723年に作曲した147番《心と口と行いと生活で》 BWV147であろう。第10曲として歌われるコラールが、かの有名な〈主よ、人の望みの喜びよ〉である。

バッハは教会の礼拝用の「教会カンタータ」だけでなく、わかりやすい物語に音楽をつけた、一般大衆向けの「世俗カンタータ」も数多く残している。

1734年にコレギウム・ムジクムの演奏で初演した《おしゃべりはやめて、お静かに》 BWV211は、《コーヒー・カンタータ》の愛称で親しまれており、コーヒー好きの娘リースヒェンと、娘のカフェイン中毒に頭を悩ませる父親シュレンドリアンの言い争いを描いた作品で、当時ライプツィヒで社会問題になっていたコーヒー依存症を題材としている(ただし、初演はライプツィヒのコーヒーハウスで行われているほか、物語のオチは「みんな飲んでるコーヒーを、無理やりやめさせられるわけないよね!」といった方向性であり、コーヒー依存症への啓発といった目的は薄い)。本作は、バッハの世俗カンタータの中でも特にコミカルな要素が強く、近年では舞台衣装や簡単な演出をつけて、「事実上のオペラ」として演奏されることもある。

1734年にコレギウム・ムジクムの演奏で初演した《おしゃべりはやめて、お静かに》 BWV211は、《コーヒー・カンタータ》の愛称で親しまれており、コーヒー好きの娘リースヒェンと、娘のカフェイン中毒に頭を悩ませる父親シュレンドリアンの言い争いを描いた作品で、当時ライプツィヒで社会問題になっていたコーヒー依存症を題材としている(ただし、初演はライプツィヒのコーヒーハウスで行われているほか、物語のオチは「みんな飲んでるコーヒーを、無理やりやめさせられるわけないよね!」といった方向性であり、コーヒー依存症への啓発といった目的は薄い)。本作は、バッハの世俗カンタータの中でも特にコミカルな要素が強く、近年では舞台衣装や簡単な演出をつけて、「事実上のオペラ」として演奏されることもある。

1742年に発表した《わしらの新しいご領主に》 BWV212は、《農民カンタータ》の愛称で知られている。バッハと組んで《マタイ受難曲》や多くの世俗カンタータの台本を書いていた、ペンネーム「ピカンダー」(カササギ男)ことクリスティアン・フリードリヒ・ヘンリーツィが、ライプツィヒ近郊のクラインチョハー村にやってくる新任の領主ディースカウに雇われることになり、領主の歓心を買おうと画策して台本を書いた……という説がある。その内容は、村の夫婦が、噂話という体裁で領主を賛美するエピソードを語り合い、村を賛美するというもので、あまりにも俗っぽいものだが、バッハはスペインの舞曲からボヘミア民謡まで各地の音楽を効果的に引用しつつ、オーケストラにおいてもホルンを効果的に使うなどして、きわめて質の高い音楽を書いている。

バッハ作品の聴きどころ

バッハの聴きどころは、なんといってもまずは「対位法」の技術のみごとさにあるだろう。バッハの音楽は「メロディ」と「伴奏」の役割分担がはっきりしているものだけでなく、複数のメロディを複雑に絡ませる「対位法」の技術を駆使して書かれたものが多い。合唱、あるいはオルガンといった楽器だけでなく、本来はふたつのメロディを同時に演奏することがあまり想定されていない、たとえばヴァイオリンなどでも、ときには人間の耳の「錯覚」を利用して、ふたつ以上のメロディを同時に演奏させている。

また、受難曲やカンタータにおける「コラール」や、《G線上のアリア》に顕著に現れているが、バッハの音楽は、和声(ハーモニー)がとても繊細で美しい。もちろん、バッハの書くメロディも、耳や心に残りやすく印象的なものが多いが、表層的にメロディを追いかけるのではなく、ぜひ、対位法と和声に注目して聴いてみてほしい。

また、本稿では詳述を避けたが、バッハは「B-A-C-H」という自分の名前を、そのまま「シ♭→ラ→ド→シ♮」という音名に置き換える、あるいは、ある方法で「14」という数字に置き換えるなど、音を象徴的に用いることに力を入れていた。こうした、バッハが作品に残した「しかけ」を探すのもまた一興であろう。

また、受難曲やカンタータにおける「コラール」や、《G線上のアリア》に顕著に現れているが、バッハの音楽は、和声(ハーモニー)がとても繊細で美しい。もちろん、バッハの書くメロディも、耳や心に残りやすく印象的なものが多いが、表層的にメロディを追いかけるのではなく、ぜひ、対位法と和声に注目して聴いてみてほしい。

また、本稿では詳述を避けたが、バッハは「B-A-C-H」という自分の名前を、そのまま「シ♭→ラ→ド→シ♮」という音名に置き換える、あるいは、ある方法で「14」という数字に置き換えるなど、音を象徴的に用いることに力を入れていた。こうした、バッハが作品に残した「しかけ」を探すのもまた一興であろう。

バッハは、ルネサンスの時代から多くのものを吸収し、そして次の世代の作曲家に大きな影響を与えた。バッハをよく「バロック音楽の代表者」に位置付けるが、バッハの音楽の特徴は、特に晩年においてはその「非同時代性」にある。古い時代の様式をあえて用いながら、新しい音楽を創ろうとしたバッハの姿勢は、彼の生前、あるいは死後すぐにはなかなか理解されなかったのかもしれない。バッハは「バロック音楽の代表者」であるのみならず、ルネサンスと古典派以降とをつなぐ、時代を超えた橋渡し役であるといえよう。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)