- 引用

- コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

2024年7月26日から8月11日にかけて、フランスの首都パリで夏季オリンピックが開催されています。今回でVol.10となる「Program library」ですが、フランスが、そしてパリが全世界から注目を集める今こそ、フランス音楽と作曲家の魅力をご紹介いたしましょう。

「前編」からの続き

音による画家、マスネ

ジュール・マスネ(1842‐1912)は、《マノン》(1884年)や《ウェルテル》(1892年)など、オペラの分野で活躍した作曲家である。特に《マノン》は作者の生前から大ヒット作となった。また、《タイス》(1894年)の第1幕第1場と第2場の間に演奏される、ヴァイオリン独奏とオーケストラのための間奏曲は、その旋律の美しさと透明感が人気を博し、《タイスの瞑想曲》の名で長く愛されている。作中、キリスト教への改宗と享楽的な生活からの脱出を説得されたエジプトの娼婦タイスが、文字通り「熟考」する場面で演奏される楽曲であり、タイスの心象風景を克明に描き出している。

マスネがオペラのほかに力を入れたのは、オーケストラのための組曲である。全部で7作ある組曲のうち、第1組曲をのぞく6作に「風景」の語を含む題が添えられており、第4組曲《絵のような風景》をはじめ、音による描写にすぐれていることからマスネの代表作に位置付けられている。わが国では、吹奏楽編曲版の演奏機会も多い。

マスネがオペラのほかに力を入れたのは、オーケストラのための組曲である。全部で7作ある組曲のうち、第1組曲をのぞく6作に「風景」の語を含む題が添えられており、第4組曲《絵のような風景》をはじめ、音による描写にすぐれていることからマスネの代表作に位置付けられている。わが国では、吹奏楽編曲版の演奏機会も多い。

新たなサウンドの開拓者、フォーレ

ガブリエル・フォーレ(1845‐1924)は、ショパンが活躍した時代に生まれ、アメリカでジャズが流行った時代に亡くなった作曲家である。まさに音楽界の転換点となる時代を駆け抜けた彼は、ロマン派と近代音楽の橋渡し役と評されるが、それはフォーレ自身が従来の長調・短調の枠組みを離れて、中世の古い音階である「教会旋法」をあえて復活させ、独自の和声を追究して、新しい響きを生みだしたことにある。

歌曲《夢のあとに》(1865年)や管弦楽曲《パヴァーヌ》(1886年)、1893年にチェロとピアノのための作品として作曲し、1898年に劇音楽《ペレアスとメリザンド》に転用された《シシリエンヌ》など、美しく、そして少し悲しい響きがすることがフォーレの作品の特徴である。

1887年に完成させた《レクイエム》は、フォーレの作品としても、そして「レクイエム」というジャンルの中でも最上位の傑作に位置付けられている。モーツァルトやヴェルディなどの作品と違い、フォーレの《レクイエム》は「死への恐怖」をあおらず、安らぎに満ちている点が独創的であり、その後の作曲家達の「レクイエム」にも影響を与えた。

ドビュッシーの作品と日本との縁

近代フランス音楽を代表する作曲家のひとり、クロード・ドビュッシー(1862‐1918)は、ピアニスト・作曲家として若いころから才能を発揮し、当初はワーグナーに傾倒していた。1889年には「国民音楽協会」に入会したほか、パリ万博でインドネシアのガムランを聴いてその影響を受けるなど作曲家としての転換期を迎え、同時に反ワーグナーに転じた。

1890年から1905年にかけて作曲したピアノ曲《ベルガマスク組曲》は、第3曲〈月の光〉が特に人気である。1894年に作曲したオーケストラ曲《牧神の午後への前奏曲》は、管楽器と打楽器の独創的な使用法と、繊細な和声とが高く評価され、ドビュッシーの出世作となった。1904年のピアノ曲《喜びの島》や1904年から1907年にかけて書かれた2巻にわたる《映像》、1909年から1913年にかけて書かれた2巻の《前奏曲集》をはじめ、特にピアノ曲の評価が高く、1906年から1908年にかけて娘のための作曲した《子供の領分》の第6曲〈ゴリウォーグのケークウォーク〉は、ドビュッシーのピアノ曲の中で断トツの知名度を誇る。

1903年から1905年に作曲した交響詩《海》は、ドビュッシー自身の希望によって楽譜の初版の表紙に葛飾北斎の『富嶽三十六景』のひとつ「神奈川沖浪裏」がデザインされており、ドビュッシー自身が日本美術に関心をもっていたことを示す作品とされている。本作は、複数の主題が有機的に絡み合い独自の方法で発展する緻密な構成をもち、単に海の情景を描写した音楽というよりは、海をテーマにした交響曲というべきものである。本作には「日本らしさ」を感じるメロディは登場しないし、北斎の絵から着想を得たとする説も疑問符がつく。だが、初版の表紙に北斎の作品をデザインさせたドビュッシーの心の奥底にはやはり「日本」への関心があったのではないだろうか。

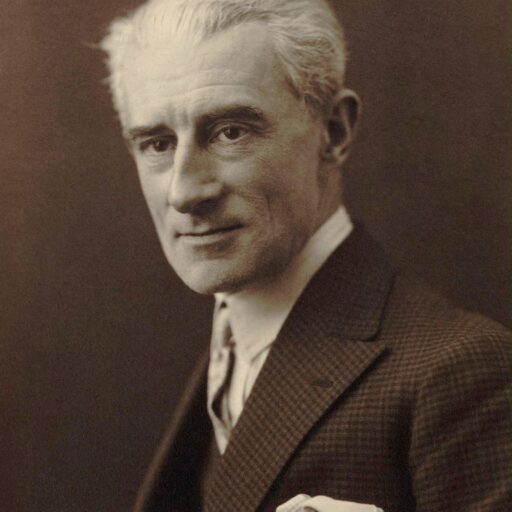

「スイスの時計職人」ラヴェル

モーリス・ラヴェル(1875‐1937)は、スペインに近いフランス領バスク地方で生まれた。母親がバスク人であったことから、ラヴェル自身もバスクの民謡や文化の影響を受けているとされており、また、父親がスイス出身の発明家兼実業家であったことを受けて、緻密な作風を指して「スイスの時計職人」というあだ名がついている。

1898年に「国民音楽協会」のコンサートで作曲家としてデビューして以来、ピアノ曲、オーケストラ曲、さらにはオペラなど多くの分野で傑作を残した。1901年、パリ音楽院在学中に作曲したピアノ曲《水の戯れ》は、繊細な響きで早くもラヴェル独特の世界を示している。これに先立ち1899年に作曲したピアノ曲《亡き王女のためのパヴァーヌ》は、1910年に自らの手でオーケストラ編曲したことで、ラヴェルの代表作に上り詰めた。

1903年に完成させた弦楽四重奏曲 ヘ長調、1905年に完成させたピアノのための《ソナチネ》など、伝統的な形式と斬新な響きを組み合わせた作品にも傑作が多い。

著名な振付師、セルゲイ・ディアギレフの依頼で作曲したバレエ音楽《ダフニスとクロエ》(1912年)は、現在では組曲版がオーケストラの重要なレパートリーとなっている。わが国では「ダフクロ」と呼ばれて吹奏楽コンクールの自由曲に定着している。

ラヴェルといえば、オーケストレーションの技術が卓越しており、のちの作曲家にとって模範となったことでも知られている。《スペイン狂詩曲》(1907年)、《マ・メール・ロワ》(1910年)、《ラ・ヴァルス》(1920年)など、精緻を極めつつ華麗な響きの作品には枚挙にいとまがないが、1本の旋律を繰り返しつつ、オーケストレーションと和声の変化だけで押し切っている斬新な作品《ボレロ》(1929年)こそが、ラヴェルの技術の粋を集めた傑作と言えるかもしれない。

晩年の作品である《左手のためのピアノ協奏曲》(1930年)と《ピアノ協奏曲ト調》(1931年)は、いずれもピアノの活用法と、オーケストラとの丁々発止のやりとりがみごとな作品である。特に《ピアノ協奏曲ト調》は、ラヴェルが当時最新の音楽であったアメリカのジャズを採り入れ、さらに自身のルーツでもあるバスクの民謡の影響を色濃く見せていることが特徴的である。

さて、ここまでラヴェルの作品を多数ご紹介してきたが、筆者のイチオシの作品として、1909年に作曲したピアノ曲《ハイドンの名によるメヌエット》を挙げたい。ハイドンの没後100年を記念して、音楽雑誌が6人の作曲家に「HAYDN」の名をある法則で音名に置き換えた「シラレレソ」というお題で作曲を委嘱した。そのひとりがラヴェルであり、彼はこのお題から、繊細な和声を駆使した静かで美しい作品を書き上げた。ちなみに、この企画にはドビュッシーも参加しており、《ハイドンを讃えて》という作品を寄せている。

「後編」へ続く。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)