- 引用

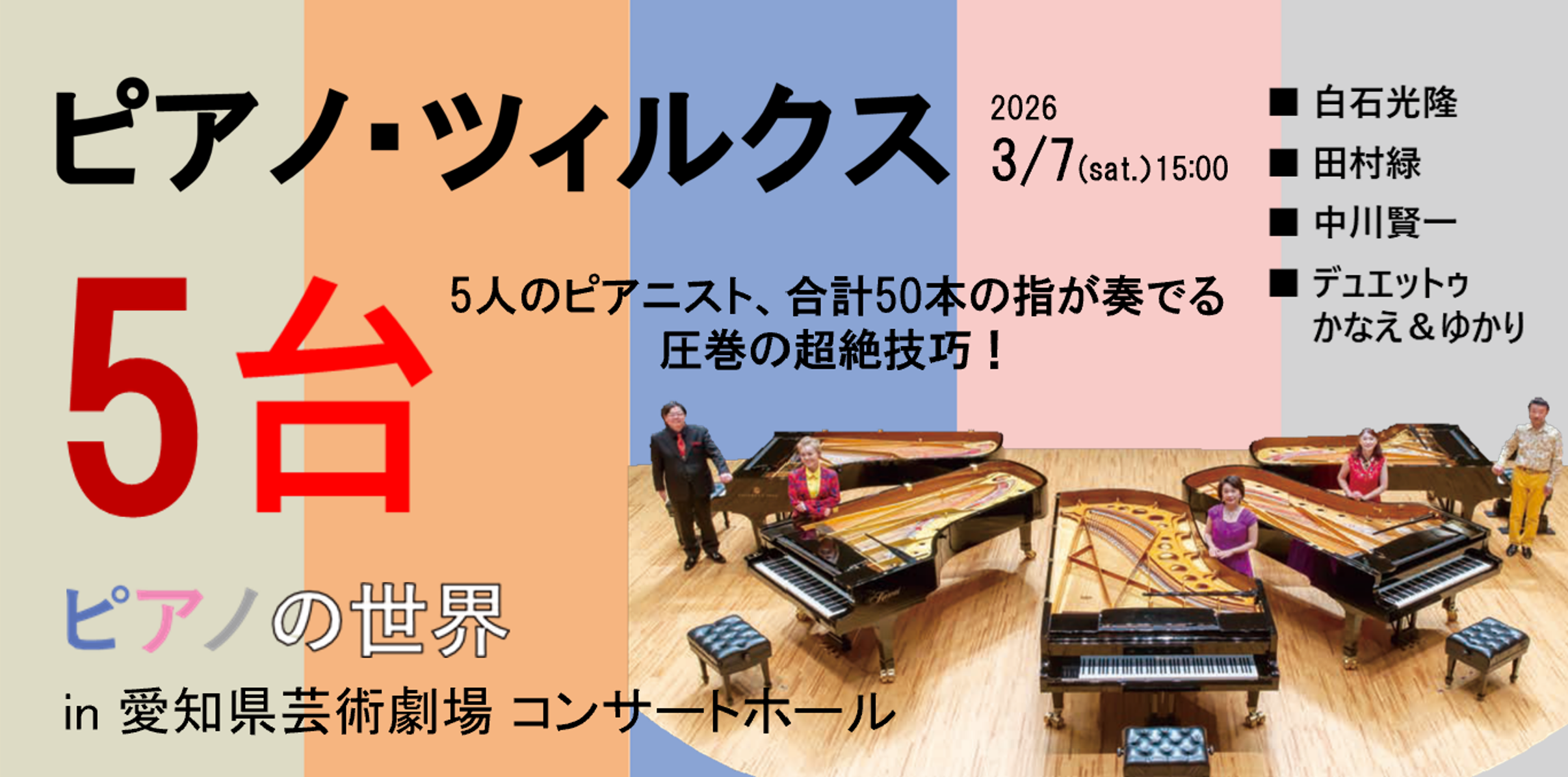

- コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切である。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなるだろう。そこで始まるのが、コンサートプログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。

Vol.3は、音楽史において極めて重要な作曲家のひとりであり、日本では「楽聖」とも呼ばれるベートーヴェン。「交響曲編」「ピアノ・ソナタ、ピアノ協奏曲編」「室内楽曲、管弦楽曲、声楽曲編」に分けて、その生涯や、コンサートのプログラムに選ばれることの多い作品を簡単にご紹介しよう

ここからはまず、彼の生涯を駆け足でご紹介したい。まるで《交響曲第7番》の第4楽章のように……。

超概略・ベートーヴェンの生涯

当時の「神童」ブームにあやかろうとした父親は、ルートヴィヒ少年が8歳のときに「6歳」と年齢を偽って演奏会デビューさせた。このころから、ボンの宮廷のオルガン奏者ネーフェよりオルガンの手ほどきを受け、J.S.バッハやC.P.E.バッハの作品を学び、あわせて作曲も学んだ。

ルートヴィヒ少年の演奏家としての評判は、モーツァルトのように「ヨーロッパ全土にとどろく」ものではなかったし、そもそもデビューの年齢が8歳と、モーツァルトより2年遅い。「楽聖」のイメージに反して、その音楽活動の出だしは順風満帆とはいかなかった。1784年にはボンの宮廷オルガン奏者の助手に任命されたが、給料はなんと「無給」で、職業音楽家としての独り立ちには至らず、1787年には初めてウィーンを訪問してモーツァルトに対面したと言われているが、残念ながらモーツァルトの弟子になることはできなかった。

注釈①:神聖ローマ帝国の君主に対する選挙権を有した諸侯のこと。

1789年、ベートーヴェンはボン大学の聴講生となり、哲学、文学、芸術史を学んだ。読書会にも積極的に参加したほか、医学などの講義にも顔を出した。同時期に劇場でアルバイトを始め、オーケストラのヴィオラ奏者を務めた。

1792年、ウィーンへの帰途ボンに立ち寄ったハイドンのもとを訪ねて、声楽曲などを見せた。これが彼にとっての転機となり、ウィーンでハイドンの門下生となることを認められた。

このころのベートーヴェンの作品は《選帝侯ソナタ》をはじめ、まだモーツァルトなどの影響が濃く、《皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ》や《皇帝レオポルト2世の国威を祝うカンタータ》をのぞいては、小規模な作品ばかりを手がけていた。

ベートーヴェンの生涯を紐解くと、浮かび上がるのは「支援者」の存在である。ベートーヴェンのウィーン行きを後押ししてくれたのが、ヴァルトシュタイン伯爵であった。彼はウィーンへ発つベートーヴェンに「不断の努力によって、ハイドンの手からモーツァルトの精神を受け取りたまえ」との言葉を贈った。

1792年、ウィーンに到着したベートーヴェンは、ハイドン、シェンク、アルブレヒツベルガーのもとで作曲や対位法を学びながら、ピアニストとしてデビューした。1795年には《ピアノ三重奏曲》Op.1やピアノ・ソナタ第1番 Op.2を出版し、作曲家として本格的にデビューした。ウィーン時代の「前期(1792年~1801年)」のベートーヴェンは、ソナタ、交響曲、弦楽四重奏曲などの「古典派の器楽曲の王道」ともいうべきジャンルを重点的に手がけ、即興演奏に長けた「コンポーザー・ピアニスト」としての名声を確立しつつあった。ピアノ・ソナタ第14番 Op.26では第1楽章に緩徐楽章(注釈②)を置くなど、ハイドンやモーツァルトの影響を脱する努力もこのころの作品から見て取れる。

しかし、ベートーヴェンを次第に病魔が襲う。難聴という、音楽家としてのキャリアに極めて影響の大きい病にベートーヴェンは苦悩を深め、一時は自ら命を絶つことも考えたが、1802年10月6日に弟であるカールとヨハンに宛てて「ハイリゲンシュタットの遺書」を書き、難聴と向き合いながらなんとかして生きようとする希望を綴った。

注釈②:本来は交響曲やソナタの第2楽章、第3楽章に置かれる、ゆるやかなテンポの楽章。

ウィーン時代の「中期・前半(1802年~1809年)」に差しかかると、ベートーヴェンの作風はより力強く英雄的な傾向を見せ始める。このころの代表作が、《英雄》のタイトルで知られる交響曲第3番 Op.55とオペラ《フィデリオ》Op.72である。《英雄》の第1楽章における、短いモチーフを徹底的に活用して音楽を構築する書法は、のちの交響曲第5番 Op.67にも影響を与えている。

このころの作曲家は「オペラでヒット作を生み出してこそ一人前」と見なされており、ベートーヴェンは《フィデリオ》を三度も改稿して「ヒット作」にするべく努力を重ねた。1810年にようやくベートーヴェンの作品の人気が高まる中で、《フィデリオ》もオペラ座のレパートリーとして定着した。

「中期・後半(1809年~1812年)」に入ると、豊かな旋律を紡いでいく作風へと変化した。代表例はピアノ協奏曲第5番《皇帝》Op.73であろう。一方で、交響曲第7番 Op.92では、のちにリヒャルト・ワーグナーをして「舞踏の聖化」と言わしめる、リズムに特化した作風を展開した。1811年に作曲した《ピアノ三重奏曲第7番》Op.97は、支援者でありベートーヴェンの弟子でもあったルドルフ大公に捧げられていることから「大公」の愛称で知られている。

「後期(1813年~1827年)」のベートーヴェンの様式は、急激な転調やテンポの変化などによって、激情型の表現がなされている一方で、堅牢な対位法と変奏を好み、思索を深めていることであろう。このころの作品としてはピアノ・ソナタ第29番《ハンマークラヴィーア》Op.106や、交響曲第9番 Op.125などの大規模かつ大ぶりな表現の作品や、《ディアベリ変奏曲》Op.120などの、変奏の技法を極めたものが挙げられる。ベートーヴェンと言えば「耳が聞こえない」というイメージが先行しているが、実は生涯の後半に至るまで、骨伝導を用いてピアノの音を聴きとることは可能であり、9つある交響曲の中で、完全に聴力を失った状態で書かれたのは交響曲第9番のみと言われている。

ベートーヴェンの交響曲紹介

ウィーンに転居したベートーヴェンが、満を持して送り出した作品こそが、交響曲第1番 Op.21である。「ハ長調」と銘打ちながらヘ長調で始まり、その後もなかなかハ長調へ到達しない第1楽章の序奏は、ベートーヴェンの革新性の象徴と言えよう。この作品では第3楽章を「メヌエット」と名付けているが、その音楽の内容は明らかに快速で諧謔性(かいぎゃくせい)に富んだ「スケルツォ」である。

「第九」の演奏史を紐解くと、ベートーヴェンの死後しばらくは、ドイツ語での歌唱の難しさを理由として、特にフランスでは「第1楽章→第3楽章→第2楽章」の順で、三楽章の交響曲として演奏されていた時期もあった。「第九」でベートーヴェンが選んだシラーの詩『歓喜に寄す』は、実はキリスト教の伝統的な価値観から解き放たれている部分も多く、「破天荒」「難解」とされている。そんな第4楽章では、ベートーヴェンは軍楽からルネサンス音楽まで、幅広いジャンルと時代の音楽を取り入れていることも要注目。

まずは「戦争交響曲」の愛称で知られる《ウェリントンの勝利》Op.91。この作品は、ベートーヴェンの全作品中最大のオーケストラ編成を誇り、マスケット銃や大砲を編成に含めていること、合奏を事実上「二群」に分け、音の遠近感も採り入れていることなど、実験的な要素が強い作品である。

ベートーヴェンの「ピアノ・ソナタ、ピアノ協奏曲編」へ続く。

<文・加藤新平>

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)