弦楽四重奏の新約聖書、バルトークの弦楽四重奏曲

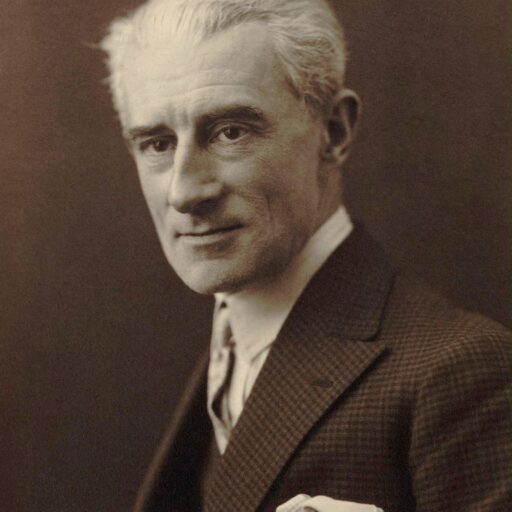

弦楽四重奏曲の歴史において、20世紀で最も重要な作曲家は、間違いなくバルトークでしょう。彼の6つの作品はしばしば“弦楽四重奏の新約聖書”と形容されます。ちなみに、ベートーヴェンの16曲が“旧約聖書”です。“旧約聖書”がそうであったように、バルトークの“新約聖書”も、このジャンルの歴史において、新しい模範を確立しました。バルトークの作風は、故郷ハンガリーの民謡の精神を現代的に表現するものですが、その作風と弦楽四重奏の直線的な音色が見事にマッチし、独自の音世界を形成しています。他のどのジャンルの作品よりも、バルトークの表現力が先鋭的に伝わり、魅力的に感じます。

《第1番》は1908年に作られた作品で、作曲家27歳ながらもこの時点で明らかに完成されたバルトークの音楽が聴きとれます。陰鬱でゆっくりとした第1楽章~リズミカルな第2楽章という流れは、ベートーヴェンの《第14番》を思わせ、また自身の後の作品《弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽》などへの萌芽も見てとれます。第3楽章は最も印象に残る部分で、一度聞くと忘れられない風変りな旋律が現れます。

陰鬱な第1楽章から民謡風の急速な楽章という流れは《第2番》でも見られます。《第2番》の第2楽章は、《第1番》のころよりさらにハンガリー民謡を意識した作風となっており、そのエキサイティングさは、続く第3楽章の静寂と大きな対比を形成しています。

《第3番》では抒情性はもはや影を潜め、この時期における本格的な前衛芸術を聴くことができます。全体は2部構成となっており、やはり陰鬱な第1部と、原始主義的な第2部、それにコーダが付く形です。

個人的にバルトークの最高傑作と推したいのが《第4番》。この作品は、奏法においても作風においても、弦楽四重奏というジャンルを大きく変革させた傑作でしょう。5つの楽章から成り、それぞれが明確な個性を持ち合わせています。第1楽章はどこまでも深く沈んでいくようなおどろおどろしい楽章で、全曲の中で重要な旋律がこの楽章で提示されます。第2楽章は弱音器を付けたまま奏される、急速な影のような楽章。レチタティーヴォ的な第3楽章、ピチカートだけで奏される第4楽章を経て終楽章は非常に強烈でリズミックな原始主義的音楽です。

《第5番》はジャズやロックを思わせるような作品。第3楽章では、バルトークの作品の中でも広く人気の《ルーマニア民族舞曲集》を思わせるような親しみやすさも感じられます。

また《第6番》は、故郷ハンガリーとの別離の歌であり、4つの楽章は「Mesto(悲しげに)」と指示された旋律から始まります。前の3つの楽章では、そのMestoの楽想は序奏として表れますが、終楽章ではその楽想そのものが主題となります。ハンガリーに迫りつつあったファシズムや戦争への悲しみということでしょう。

自己の創作と政治の圧力、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲

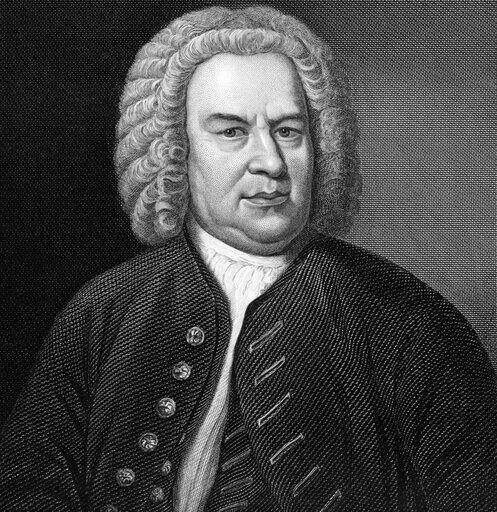

バルトークと並び、20世紀の弦楽四重奏史で重要な作曲家と言えば、ショスタコーヴィチです。ショスタコーヴィチは、交響曲と弦楽四重奏曲を自身の作曲活動の中心に据えました。バルトークは《第6番》でファシズムへの抵抗を表現しましたが、ショスタコーヴィチの人生においては、共産党による社会主義リアリズムの圧力が創作活動の枷(かせ)として付きまとうことになります。常に政府の求める音楽を作らねば命も危ういという状況の中で、自身の作風とうまく折衷させ作品を紡ぎ出しました。そういうこともあってか、ショスタコーヴィチの作品ははっきりと調性があり聴きやすく、かえって現在の人気を高めているともいえます。

ショスタコーヴィチは15曲もの弦楽四重奏曲を残していますが、その中でも私が好きな作品は、ちょうど真ん中の番号に位置する《第8番》。ショスタコーヴィチの名前の頭文字Dmitrii SCHostakowitch「D – S(Es) – C – H」の音型(レミ♭ドシをドイツ音名で読み替えた音)を全曲の主題とし、自身の過去作品を多く引用した、自画像的作品です。またそこには、あからさまなワルツや世俗音楽の様式が取り入れられ、風刺的でシニカルな独特の世界観が広がります。最終楽章では、ショスタコーヴィチの十八番ともいえる、暗く虚無的なフーガが全曲を締めます。

弦楽四重奏の未来

これまで、全7回にわたって弦楽四重奏の歴史の主な流れを見てきました。第1回目で「弦楽四重奏曲は、弦楽器奏者4人による交響曲」と書きましたが、これまでご紹介してきた作品は、まさにこうした伝統的な形式の上に作曲されていました。しかし現在では、単純に「弦楽四重奏による楽曲」といった広い意味で捉えられ作られているケースも多く見ます。この弦楽四重奏というジャンルの作品が、今なお新たに作曲され続ける人気のジャンルであり続ける理由は、やはりこの弦楽四重奏という編成が、同質の音色の4つの楽器という渋いものでありながらも、非常にバランスの取れたものであるからでしょう。さらに、突飛な音色に左右されず、限られた制約の中で自分の個性的な表現を精一杯ぶつけることができるという点もあります。ショスタコーヴィチ以降の作曲家の作品や、今シリーズで私がご紹介した作品以外にも、面白いものはたくさんあります。これらの記事が、皆さまの弦楽四重奏曲への興味を少しでも高め、お気に入りの一曲を見つけるきっかけとなれたら幸いです。

(文・一色萌生)

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)