前回は、国民楽派や印象派の弦楽四重奏曲をご紹介しました。印象派は、調性の新しい枠組みを模索しましたが、調性自体を否定したわけではありませんでした。これまであった調性という概念から真に自由になったのは、印象派と同時期にウィーンで活躍していた“新ウィーン楽派”です。今回は、新ウィーン楽派の弦楽四重奏曲をご紹介します。

調性の飽和と無調への試み

しっかりとした機能和声の枠組みを作り、調性音楽を発展させてきたのはドイツ・オーストリアでしたが、それを逸脱したのもまたドイツ・オーストリアの作曲家たちでした。

普段我々が聴く音楽には「調性」という仕組みがあります。その中にはハ長調やニ長調、イ短調やホ短調などがありますが、全て中心音に対して音の集まりは構成されます。例えば「ハ長調」だと、「ハ音(ドの音)」を中心とした「長調」という枠組みで旋律や和音を組み立てることとなります。この仕組みは、西洋音楽だけでなく、多くの民族の音楽に用いられており、長い間音楽の必須の概念として定着してきましたが、19世紀の終わりに、その仕組みの限界を悟った作曲家たちがいました。それが、今回取り上げる“新ウィーン楽派”です。

新ウィーン楽派は、作曲家シェーンベルクとその弟子、ウェーベルンとベルクの3人を、主に指します。このグループの作風の変遷には大きく、3つの段階があります。

第1期:後期ロマン派時代

第2期:無調(表現主義)時代

第3期:十二音技法時代

新ウィーン楽派は、マーラーのような、転調や借用和音(他の調を一時的に借りて使用すること)を繰り返し、もはや調性があいまいになった後期ロマン派風の作風から出発しました。飽和状態にある調性は、ついに崩壊し、第二期の自由な無調(表現主義)時代へと突入。ただしそこには、明らかに後期ロマン派の延長が見られ、無調の中にも調性の要素が垣間見えるような形でした。調性を捨てるといっても、長年浸ってきた決まりからは、そう簡単には抜けられず、どうしても潜在的に調的な動きになってしまうのです。そこで、全12音を完全に均等に扱い、中心音を意識的に排除し、調的な感覚から完全に開放されるために開発されたのが、“12音技法”だったのです。オクターヴ内の12音を重複しないように並べ、“音列”というものを作り、この“音列”を音楽構成の中心に添えたのです。この“音列”という考え方は、その後20世紀の後半になっても、根強く作曲の世界で支持される技法となっています。

シェーンベルクの弦楽四重奏曲

シェーンベルクには、4つの弦楽四重奏曲があります(習作は除く)。《第1番》1905年、《第2番》1908年、《第3番》1927年、《第4番》1936年と作曲されており、4つの弦楽四重奏曲を順に聴いていくと、作風の変遷を追っていくことができます。

《第1番 ニ短調》は、第1期にあたる作品です。同時期の《ペレアスとメリザンド》や《室内交響 曲第1番》のように、単一楽章の中に、通常のソナタの4つの楽章の要素が織り込まれ、さらに全体がソナタ形式のように進んでいくという複雑な形をしています。調性はかなり拡張されており、ほとんど無調に聞こえる部分も多々あります。非常にドラマチックな作品です。

《第2番 嬰ヘ短調》は、第2期・無調時代への過渡期のような作品です。調性は「嬰ヘ短調」とありますが、ほぼ無調のように聴こえます。4つの楽章から成り、後半の2つの楽章にはなんとソプラノの独唱が入ります。ベートーヴェンが《交響曲 第9番》で行った変革の、弦楽四重奏曲バージョンとも言えますね。第2楽章では有名な民謡《かわいいアウグスティン》が引用されていますが、シェーンベルクの師ツェムリンスキーは《弦楽四重奏のための2つの楽章》において民謡の《アルプス一万尺》を引用したり、同じく私淑していたマーラーは《交響曲 第1番》において民謡《フレール・ジャック》を引用したりしており、誰もが知っている民謡を取り入れるのは一種の流行りだったのかもしれません。

《第3番》は、1921年に確立した“12音技法”を駆使した作品です。12音技法と聞くと、非人間的な印象を受けるかもしれませんが、古典的な形式に則っていることもあり、比較的聴きやすい作品です。音列を、そこそこ自由に扱っており、完全でないところに、シェーンベルクの芸術的なこだわりを見ることができるでしょう。作曲家渡米後の《第4番》も12音技法による作品です。《第3番》よりも調的に聞こえ、12音技法といえども、それが後期ロマン派から生まれた、ということを思い出させてくれます。

ウェーベルンの弦楽四重奏曲

ウェーベルンは、新ウィーン楽派の主要3人の中でも、最も繊細、静的です。彼の音楽は“点描主義”とも呼ばれ、後のトータル・セリエリズム(総音列主義)に大きく影響を与えました。さて、彼の音楽は、非常に短く、切り詰められた表現がなされています。筆者の学生時代、作曲家の細川俊夫先生のゼミで、ウェーベルンの作品を多く分析しました。細川先生はウェーベルンの音楽を「俳句のようだ」と例えていらっしゃいましたが、30秒未満の中に音楽の無限の表現を詰め込んだようなその作風は、まさにそうでしょう。

《弦楽四重奏のための5つの楽章》は、平均2分程度の5つの楽章による無調期(第2期)の作品。無調ですが、そこには明確に“歌”が存在します。そして、弦楽四重奏が成せる音楽の究極が、そこに詰まっている気がします。最も短い40秒ほどの第3楽章でも、非常に鬼気迫る音楽の迫力というものを感じさせてくれます。

ウェーベルンの集約的で密度の高い音楽表現をさらに推し進めたのが《弦楽四重奏のための6つのバガテル》。こちらは1楽章30秒程度というさらなる短さです。各楽章が際立った個性を放ち、たった数小節の中で、極限の構成力で音楽が紡ぎ出されるのです。

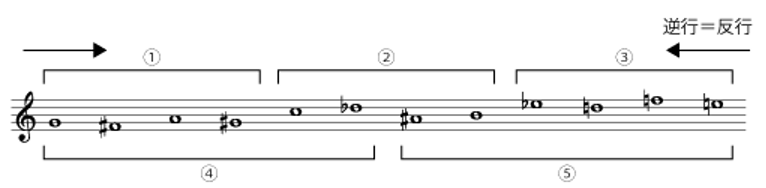

作品28の《弦楽四重奏曲》は、ウェーベルンの出版された最後の作品ですが、12音技法によるもので、ウェーベルンの集大成ともいえる作品です。ウェーベルンの12音の音列は、非常に理知的で凝ったものが多く、この作品の音列も例に漏れず、シンメトリックなものとなっています。

上の譜例がその音列ですが、①②③のように4音ずつのグループとしてみることができ、①と③はBACH(バッハ)を表す音型(シ♭ラドシをドイツ音名で読み替えた音)を移行(音の幅を変えずに音を移動させることを)した形、②はその反行形となっています。反行形とは、音程関係が同じで、上下を鏡写しにしたような音型です。また、この音列を前半と後半で見たとき、前半④は後半⑤とシンメトリックになっており、それによって、この音列を後ろから読むと(これを逆行という)、もともとの音列の反行形になるという仕組みです。作品28では、この音列を使い、点描的に描かれています。

ベルクの弦楽四重奏曲

ベルクには2つの弦楽四重奏曲があります。ひとつはOp.3の《弦楽四重奏曲》。無調期の作品で、ベルクのこの時期の作品の例に漏れず、極度に入り組んだ対位法的書法や、無調の中にもワルツのリズムなど、大衆的なものを取り入れている点が魅力と言えるでしょう。

そして、ベルクの代表作でもある弦楽四重奏のための《抒情組曲》。この作品には楽章によって12音技法が使われていますが、12音技法を使っていても、シェーンベルクやウェーベルンよりも圧倒的に調的に聴こえます。

上の音列が《抒情組曲》の根幹を成すものです。この音列もシンメトリックになっており、譜例のように12半音階中の全音程を含むため“全音程音列”と呼ばれています。また、この作品にも全体的に音名による音の読み替え(ウェーベルンの箇所で説明したBACH音型と同じからくり)が使われており、愛人のハンナとベルク自身のイニシャルや娘の愛称、さらにはそれぞれを象徴する数、この曲がオマージュしているツェムリンスキーの《抒情交響曲》からの引用などがちりばめられています。第3楽章では主題に「am steg」という指示が書かれていますが、これは、駒(ブリッジとも呼ばれ弦を持ち上げている板の部分)の上の位置を弾くことを求めたもので、倍音を多く含む怪しげな音になり、非常に面白い音色になります。第6楽章にはボードレールの『悪の華』の中の「深淵より我は叫びぬ」という詩が書かれており、初演では、この詩を歌手に歌わせる形がとられています。12音技法という一見無機質にも思える技法が使われつつ、これほどまでにベルクの私情が織り込まれロマンに満ち溢れた作品《抒情組曲》。この作品は、弦楽四重奏曲の歴史全体を見てとっても、筆者が非常に好きな一曲です。

次回は、今若手で最も勢いのある弦楽四重奏団、カルテット・アマービレの皆さんのインタビューをお届けします!

(文・一色萌生)

©入り.png)

C福岡諒祠-512x512.jpg)